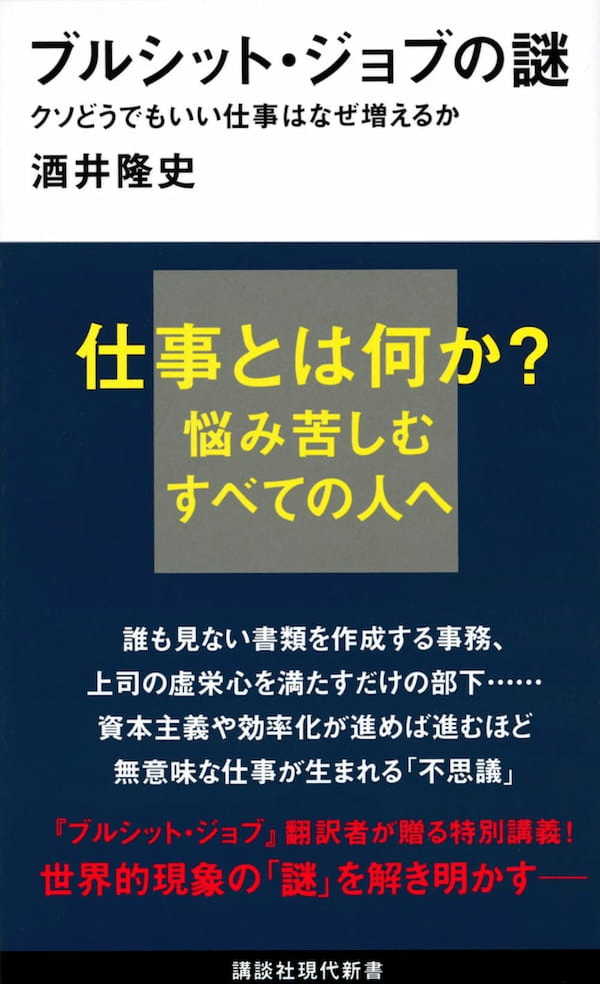

本記事は、酒井隆史氏の著書『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

尻ぬぐい

つぎに、「尻ぬぐい」です。原文では、duct tapers。ガムテープのような補修テープを意味するのですが、ソフトウェア産業で、補修作業についてこの言葉が用いられていたようです。

グレーバーはそれを使いながら、さらに一般化できるといっています。要するに、ダクト・テーパーとは「尻ぬぐい」であって、「組織のなかに欠陥が存在しているためにその仕事が存在しているにすぎない被雇用者」のことです。

「組織のなかの欠陥」には、たとえばわかりやすい例としては、目上の人間の不注意や無能もあてはまります。部下はその「尻ぬぐい」をしなければなりません。

中小企業で働く、マグダという人物の証言があがっています。

それによれば、マグダは「テスター」なる役割を引き受けていたようなのですが、その仕事は「花形気取りの統計調査員」が作成した報告書の校正でした。

その統計調査員は、統計をよく理解しておらず、かつ文章もひどかった。ところが、修正にもなかなか応じてくれない。そこでマグダは苦しんでいるのです。

ただ、これは1人の人間の欠陥に一人の部下が苦労するという例ですが、もうひとつ、1人の人間の欠陥を部署全体で尻ぬぐいするといった事例もあげられています。

精神科医でもある社長の経営する会社にプログラマーとして雇われたヌーリの事例です。

この例も、『ブルシット・ジョブ』のなかで記憶に残るものです。この社長は科学革命家の幻想に酔っていて、人間の発話を再現する「アルゴリズム」を開発するという目標にむかって邁進しています。

ところが、

その会社を設立した「天才」が、このウィーンの心理学者で、「アルゴリズム」を発見したとのたまっている人物です。何ヶ月ものあいだ、そのアルゴリズムを、かれはけっしてみせようとしませんでした。なのでここに書くのは、それを使ったプログラムの話です。その心理学者のプログラムは、妥当な結果をあげることに失敗しつづけました。典型的なパターンはこうです。・かれのプログラムが、バカバカしいほど基本的な文章で停止してしまうのをわたしが指摘する。・かれは「あれ……変だなぁ……」と眉をひそめ、まるでわたしがそのデス・スター[『スターウォーズ』にでてくる難攻不落な要塞]の取るに足りない弱点でもみつけたみたいに戸惑った顔をみせる。・二時間ほど、穴蔵みたいな自室にこもって姿を消す。・バグを解決したと勝ち誇って登場―「今度こそ完璧だ!」。・ふりだしに戻る(BSJ 69)

こうした1人の人間の奇矯なるふるまいの後始末を部署全体がやっています。

発話を再現するアルゴリズムなどできないことを隠すために、ごくシンプルな発話を模倣するプログラムを作成し、それによって、この会社の内実が漏れるのを阻止しているのです。

基本的に、尻ぬぐいの仕事の多数は、だれもあえて修正しようとしなかったシステム上の欠陥の後始末にあります。

手が回らなかったとか、予算が足りなかったとか、人員を減らしたくなかった(部下を減らしたくなかった)とか、組織が混乱しているとか、あるいはその複数とか、いろいろな理由はあります。

その結果、自動化されなかったり、ちぐはぐのままだったり、先ほどみたように不適任者が居座りつづけたりとか、そうした結果が温存されます。

それをBSJでカバーするほうが選ばれるのです。このようなことって、なんとなくわかりませんか?

社内のネットワーク設備の欠陥がいつまでも修正されることなく、それゆえにウェブベースと紙ベースの二つの作業が並行して存在しながら、仕事が倍加するといった経験など、多くの人がざらに経験しているのではないでしょうか。

まさにそれは構造的欠陥の「尻ぬぐい」なのです。

ここでまた、グレーバーは重要な指摘をしています。やはり、ジェンダーにかかわる問題です。社会的次元において、歴史的にみて女性たちが男性たちの尻ぬぐいの役割をはたしてきました。

「地位ある男たちは、自分の周囲で起きていることの半分も気づかぬままに暮らしては、数多くの人間をふみつけにしてきたのである。かれらのエゴをしずめたり、気を落ち着かせたりといった感情労働を担い、かれらの起こした問題を丸く収めるべくやりくりしてきたのは、一般的には、かれらの妻や姉妹や母や娘たちだった」。

そして、もう1つ、物理的生産という点でみると、尻ぬぐいとしての古典的労働者階級というイメージがあらわれます。

グレーバーは、建築の事例をあげています。有名建築家が奔放につくりだした計画を実現させるときに、そこで生まれるギャップを、現場の労働者たちが埋めるというような作業のことです。

ただし、それ自体は必ずしもブルシットではありません。ふつう、こういう計画と実地の次元は多かれ少なかれズレるものだからです。

問題は、「その計画がうまくいかないことがあきらかである場合、有能な建築家ならばそれをわかっているべきだった場合である。

つまり、あまりにシステムがばかばかしく設計されているためその失敗が完全に予見できるのに、問題を解決しようとするより、もっぱら損害に対処するためだけのフルタイムの従業員を雇おうとする方を、組織が選ぶような場合」です。

ここをあえて強調したいのは、このままとはいえないにしても、日本でこうした事態が頻発していることは容易に想像できるからです。

失敗が予見できる計画を、専門家をふくむさまざまな批判にもかかわらず、無視して突っ走って、しわよせが現場の下請けに押しつけられるなどということは、失敗が大きな確率で予測できるのに、あるいは失敗があきらかになってからすらも構造的に計画を途中でやめることがきわめて困難である日本では、深刻なレベルで蔓延しているだろうからです。

金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け

厳選された有料記事を月3本までお試しできます