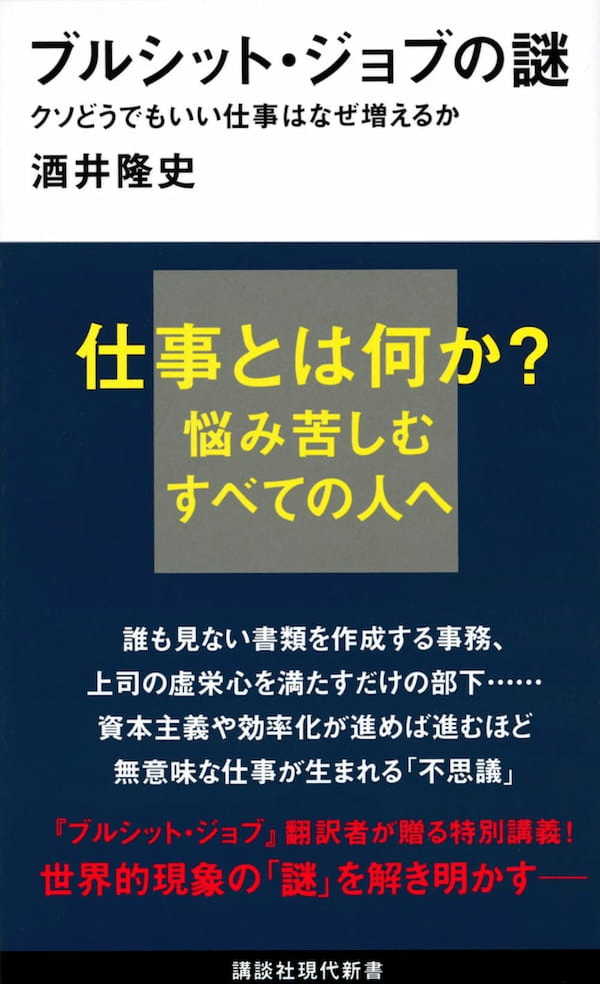

本記事は、酒井隆史氏の著書『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「精神的暴力」の構造

どうして、こうした楽勝のはずの仕事で多数の人が苦しんでいるのでしょう。この精神的暴力はどこからやってきているのでしょうか?

ここでグレーバーの分析を確認したいとおもいます。

まず押さえるべき基本的ポイントは、人間が自己を獲得するその根源には、「原因となるよろこび」が存在するという発想です。

『ブルシット・ジョブ』で、仕事に意味があること、実質があることを指す表現として「世界に影響を与える」という日本語があてられているとき、原文ではたいてい「make a difference in the world」がそれに該当しています。

直訳すれば、「世界にちがいをつくること」、じぶんのおこないが世界をちょっとだけ変えることです。

グレーバーはこの論点を、ドイツの心理学者カール・グロースからみちびきだしています。

グロースは、幼児がじぶんが予測できる影響を世界に与えられることにはじめて気づいたとき、ものすごくよろこぶことに気づきます。

たとえば、じぶんがおもうままに腕をふりまわすと鉛筆が転がるとかそういうことです。

そういえば精神分析家のジグムント・フロイトにも、毛玉を転がしてよろこぶ幼児のありようを「わたし」の形成の端緒にみなす議論があります。

フロイトにおいては、それは、「いないいないばあ」遊びでした。つまり、受動的に母親の在不在にさらされただただ翻弄されていた幼児が、みずからその在不在を統制できる契機がその毛玉での遊びでした。

じぶんで能動的に、いる、いないという状況をつくりだすのですから。だから、おそらくそれも、幼児がみずから世界に影響を与えることができる「原因としてのよろこび」ともいえるでしょう。

そしてその積極的作用の出所として、自己が形成されるのです。

そこでは、くり返せるという契機が重要でした。精神の病の一種とされる強迫反復もそうですが、それはじぶんを原因として取り戻す懸命の試みでもあります。

おなじように、グロースもおなじパターンの動作をもう一度おこなうことによって、同様の結果がえられることが重要であるといいます。

グロースによれば、このみずからが原因となるよろこびを遊びの基礎とし、[権]力(powers)の行使は、もともとはその力の行使そのものが目的だと考えました。

なぜこれが自己の源泉になるかというと、そのなにか影響を与えたものが自己である、じぶんであると気づくからなのです。

目の前の鉛筆が転がっている。そしてそれを転がしているのがどうやらここにある存在である、ということは「わたし」が転がしているのである、と。そして、その気づきに幼児は歓喜するのです。

わたしたちが、自他未分の段階を脱出して、周囲から一定自立した存在としてある、その存在の感覚の根源には、それ以降もずっと、この原因としてのよろこびが作用しつづけている。

そうグロースはいいました。だから人は遊びに、幼年期のみならず、大人になっても、いつまでたっても熱狂するのですね。

それは、わたしたちの存在の根源にあるよろこびの発露なのですから。

ということは、十分に想像がつくとおもいます。ブルシットであること、「原因となれないこと」、世界に影響を与えることができないことは、自己の危機、自己の存立の危機なのです。

実際に、グロースの実験では、こうした原因となる経験が途絶えてしまうと、「まず癇癪、かかわりの拒絶、さらに、一種の緊張症状をともなう世界の崩壊、そして外界からの完全な引きこもりがおこる」(BSJ 120)。

人生のなかの精神疾患の問題の背後に、この「失敗した影響のトラウマ」があるとみなした別の精神分析家の分析も、グレーバーは紹介しています。

グロースは「原因となるよろこび」の理論から、演技としての遊び[ごっこ遊び]の理論を構築します。

まさに幼児が鉛筆を転がせる能力によろこびを感じるのとおなじ理由から、人はゲームや娯楽を発明するというのです。

わたしたちはみずからの力[権力]を、それ自体を目的として行使したいとねがっているというのです。遊びとは、こうした純粋な力の行使です。

そして、それは人間の最大の自由なのです。

自由の最高の表現が屈辱に変わるとき

問題は、BSJが、このような遊びに似ているということです。それは仕事のための仕事、ほかに目的のないたわむれでもあるわけです。

ところが、人はBSJのそのような要素に怒りをおぼえ、しばしば精神的につらさを抱えている。

これはどういうわけでしょうか。これも、ここまで議論されると、すでにこう結論している人も多いとおもいます。

ただ働くことだけのために働くふりを強いられるのは屈辱である。なぜなら、その要求は、自己目的化した純粋な権力行使であると感じられる―正しくも―からである。

かりに、演技の遊びが人間の自由のもっとも純粋な表現だとすれば、他者から課された演技的仕事は、自由の欠如のもっとも純粋な表現である(BSJ 122)

自由の最高の表現である無目的な遊びが、他者から強制されると、それは不自由の最高の表現へと転化するのです。

たとえば、奴隷主が奴隷たちに、格闘技をやるように命じます。もし自由にやったらただただ愉快である、たがいに技術や駆け引きをたのしむゲームは、ここでは奴隷主の気まぐれの力の行使にどこまでも従わねばならない、その権力の純粋な発現と服従のあかしになります。

BSJがなぜ、かくも多くの人に精神的暴力として経験されるのか、その理由をグレーバーは、こう分析するのです。

どう悩んでいいかわからない

グレーバーはここで、「筋書きの欠落」すなわち「スクリプトレス」という心理学的概念も提示しています。

わたしたちの悩みや葛藤は、それぞれ個別のものでかけがえのないものです。

とはいえ、おおよそそのような悩みに似たような悩み(職場でのいじめ、友だちとの借金をめぐる軋轢、恋愛における三角関係など)はだれかが経験したものであり、さまざまに語られてきています。

人生相談のようなものはそれに対するさまざまな経験を有した人間が処方箋を与えるという構造をとっていますし、人間の創作する物語のほとんどはそうした人間の抱える悩みや葛藤をめぐるひとつの注釈であり、考察であるともいえるかもしれません。

そういう意味では、わたしたちがなにか世の中でぶつかって抱えるものごとには、少しおかしな言い方ですが、どういうふうに悩むべきか「悩み方」の指南があるわけです。

もちろん、その悩み方を採用したからといって悩みが解決するわけではありません。しかし、とにかくもやもやには型が与えられるのです。

ところがBSJにはそれがない。どう悩んでいいか、わからない。

Amazon.comの『ブルシット・ジョブ』の販売ページのレビューの上位には、ある不動産業界で働く女性のものがあがっています。

そこで彼女は、この本で、命が救われた、生きようとおもったといっています。問題を問題として特定するだけで、なにかぼんやりとしたもやもやを言い当てるだけで、このようなカタルシスが生まれる場合があります。

それはこうした人の悩みに悩み方を与えた、「悩んでいいのだ」という裏づけを与えた、ということに由来しているとおもわれます。

金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け

厳選された有料記事を月3本までお試しできます