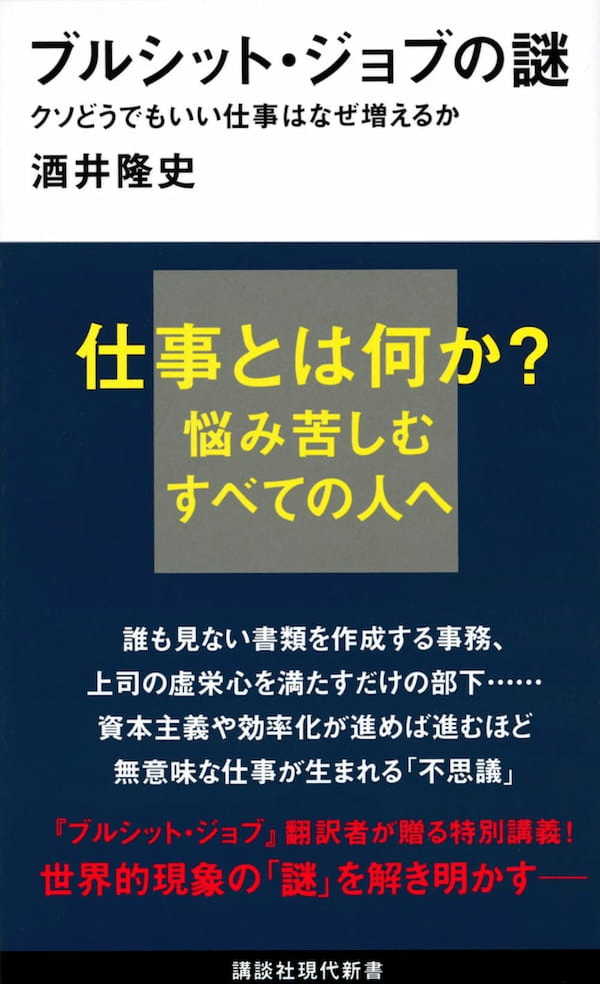

本記事は、酒井隆史氏の著書『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

ブルシット・ジョブの宇宙

世界中から集まったBSJ証言

そもそも「ブルシット・ジョブ」とかいわれても、耳慣れない造語ですし、なんとなくわかるようでわからない感じをもたれている方も多いのではないかとおもいます。

そこでBSJとはなにかについてあれこれ切り込むまえに、まずBSJとは具体的にどのようなものか、そのイメージをつくってみたいとおもいます。

2013年の小論は、グレーバーが理論的に考えていたことと直感のラフな提示でしたが、それが予想外の反響を呼んだことで、かれのもとには当事者からの報告が多数集まることになります。

さらにそれをみたグレーバーは積極的にSNSを利用して、BSJについての報告を募集します。それによってかれのもとには英語圏を中心にして、しかしそれだけではなく世界中から膨大な情報が集まりました。

それをもとに、『ブルシット・ジョブ』は書かれているわけですが、かれはそのソースをおおよそ二つにわけています。

一つ目は小論の公表のあとに、ウェブ上のブログやホームページなどにあげられたBSJの経験についての情報。グレーバーは、124のウェブページをダウンロードし、時間をかけて整理したということです。

二つ目のデータは積極的に募集をかけたもの。2016年の下半期に、グレーバーは、調査用のeメールアカウントを作成し、さらには自身のツイッターアカウントを利用して、直接的な体験談を送ってくれるように呼びかけます。

短いものから論文なみに長大なものまで、最終的に、250を超す証言が集まりました。

それらの応答を整理すると、11万語を超えるデータベースになりました。それらを入念に分類します。

質的分析としてはこのうえなくすぐれた資料である、とかれは自負しています。とりわけ多くの場合で追加の質問を実施できたこと、ときにインフォーマント(情報提供者)と長い対話を交わすことも、資料の質の向上に有益であった、とつけくわえます。

また、『ブルシット・ジョブ』でキーとなる概念のいくつかは、このようなインフォーマントとのやりとりのなかで、グレーバー自身、示唆を受けたり、触発されたり、あるいは実際に知見や概念を借用したりしたものであるから、この研究は、ある意味で共同のプロジェクトだともみなしうるといっています。

とくに、以下の類型学にとっては、それが強い意味をもっていたようです。

こうした過程をへて、小論にはまだなかったBSJの定義が『ブルシット・ジョブ』ではおこなわれます。

次講でこれについては詳細に検討しますが、まずそれをぼんやりとでも念頭においておいたほうがよいとおもわれるので、あげておきます。

BSJとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でさえある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、被雇用者は、そうではないと

とりつくろ わねばならないと感じている(BSJ 27~28)

さて、それではBSJにはどのような種類のものがあるのか、グレーバーの分類によりながらみていきましょう。

取り巻き

まずは「取り巻き」、フランキーです。

英語では、flunkies、flunkyの複数形です。「腰巾着、下働き、太鼓もち、おべっか使い」などの意味があります。『オックスフォード上級学習者用辞典』によれば、「a person who tries to please somebody who is important and powerful by doing small jobs for them」。

すなわち、「ささいな仕事(small jobs)をおこなうことで大物や権力者をよろこばせようとする人間」という意味です。

それをふまえたグレーバーによる「取り巻き」の最小の定義は、「だれかを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせるという、ただそれだけのために(あるいはそれを主な理由として)存在している仕事」です。

そんな仕事、いまどきあるのか、とおもうかもしれません。ところが、それがたくさんあるのです。

たとえば、まずあがるのがドアマンです。ビルという人物の証言です。

わたしが勤務時間中にすることといえば、[マンションの]住人がロビーを通るたびにあいさつして、正面玄関の開閉ボタンを押すことだけでした。管理者いわく、わたしがまにあわずにボタンを押し損ねたとしても、住人は自分の手でドアを開けるだろうね、だそうです(BSJ 53)

高級マンションなんかだと、白い手袋をしたこうしたドアマンを雇っているところがありますよね。

かれらはいてもいなくてもいいのですが、ただその高級感、そこに住んでいる人間が富を人一倍有している重要な人間であるという気分にさせるためだけに存在しているのです。

これはわかりやすい例ですが、あきらかに必要のないところにおかれている受付やフロント係もその延長上にあります。

たとえば、ゲルテというオランダの出版社で受付嬢をやっていた女性の証言があげられます。受付嬢としてフルタイムで雇用されていながら、実際の仕事はほとんどありませんでした。

電話も一日一本あるかないかです。というわけで、彼女にはさすがに、別の仕事も与えられていました。こう彼女は説明しています。

・キャンディのお皿にミントキャンディを補充すること(ミントキャンディは、会社にいるだれかほかの方々が買い置きしてくれています。わたしはただ、ひきだしからキャンディをひっつかんで、となりの皿に放るだけでした)。・週に一度、会議室に行って柱時計のネジを巻くこと(この仕事は、実はけっこう苦痛でした。なんでかというと、もしわたしが忘れたり遅れたりして振り子が落ちようものなら、わたしがその柱時計を修理しろといわれていたからです)。・いちばん時間を費やした仕事といえば、もう一人の受付嬢からの化粧品のセールスをなんとかしてあしらうことでした(BSJ 54)

なぜそのような仕事をおいておくのでしょう。

グレーバーのここでの回答は、「ちゃんとした会社である証明」だから、というものです。

受付をおいているような会社だからこそ、作家をはじめとした取引のある業者からも「だいじょうぶか、この会社」といった疑念をもたれることがない、まさにそのためのあかし、原文の表現でいうと「シリアスネスのバッジ」なのです。

このような「バッジ」が、野心的な会社員個人に使われることもあります。

証券取引会社の社員ブローカー(仲買人)に雇われていたジャックという人物は、「コールドコーラー」といういわば電話勧誘の仕事をやっていました。

かれはこのブローカーの代理として、どこかからくすねられた(企業のなかにそうした社内個人情報のコピーを業者に売る人間がいるのですね)企業の構成員名簿を使って、めぼしいお偉方に証券を売り込むわけです。

本当はブローカー当人がやってもよいのです。かれはそれほど忙しいわけではありません。しかし、それをジャックにじぶんのポケットからの週200ドルの支払いでやらせることで、じぶんをエラくみせることが大事なのです。

ジャックは、「いま○○会社の××(ブローカーの名前)の代理としてお電話さしあげております」といいながら、株式市場でこれから有望の企業について無料で資料をごらんにいれます、などといったところから攻めていきます。

ジャックは、なぜジャックがそれをやるのか、その論理について、みずからこう分析しています。

こんな電話をかけるのにもアシスタントが必要なくらいクソ忙しく稼いでいるんだとすれば、そのブローカー本人は、顧客となる見込みのある人間にとって、よりいっそう有能な専門家にみえるだろうということです。この仕事には、隣にいるブローカーを実際よりも勝ち組であるようにみせる以外に、まったくなんの目的もありません(BSJ 55)

こうしてこの社員ブローカーは、外にむけてこけおどしを使うだけでなく、すごく競争的である社内でも(証券会社などの社員のあいだでの競争はすごいですよね)ハクをつけ、重要人物とみなされ、重要なミーティングに出席できるようになるのです。

これはわかりやすい例でしたが、もうひとつ、複雑になるとこういう状況もあらわれます。

ある企業で働くオフィーリアという女性の例です。彼女の肩書きは「ポートフォリオ・コーディネーター」という謎めいたものですが、当人すらいまだになにがなんだかわからないらしいです。

彼女のやっていることは、お偉方の「パーソナル・アシスタント」(むかしでいう「秘書」でしょうか)ということらしいのですが、彼女の仕事は、かれらにはそんな仕事、エラすぎてできないという理由であてがわれます。

だからといって、かれらがその人たちにしかできない仕事で忙しくしているわけではありません。

かれらが、なにもせず椅子に座ってぼーっと壁をみていたり、毎日30分かけてバックパックを整理したりしているなか、彼女だけがあくせく忙しくしているといったありさまなのです。

ところが、こうした論理のもとで仕事がつくりだされると、倒錯した力学が作動をはじめます。

多忙だという印象を管理職が与えるために女性の部下に職務を押しつければ押しつけるほど、じぶんたちの仕事は減っていって、その結果、かれらはますますやることがなくなり、オフィーリアのような人だけがやたらと忙しいといった事態が生まれるのです。

そこに待っているのは、少量の必要な仕事とスタッフの多忙を維持するためだけにあるでっちあげの仕事です。

オフィーリアは、この例として、二つの自社ビルのあいだを管理職が行き来するとき、毎回、他方のビルの部屋を予約するための書類を作成しなければならない、という職務をあげています。

これによって、彼女と他方のビルの受付は多忙が保障されるわけです。つぎの彼女の言葉は、その状況をうまく洞察しています。

……そのおかげで、こうした諸々のペーパーワークをやりくりせねばならないわけで、受付係をとても有能にみせるのです。事務手続きの能率化に資する人材求むという求人広告が本当に意味しているのは、まさにこういうことだという気がしてきました。つまり、時間つぶしのために、さらなる官僚仕事をつくりだすということです(BSJ 58)

ここで少し問題はあいまいになります。オフィーリアの仕事は「ブルシット」として生産されています。

ところが、ブルシットな仕事もたくさんしていますが、実質のある仕事も彼女(たち)が一手に引き受けています。「取り巻き」が、実質のある仕事をこなしていて、それによって取り巻かれる人間たちの仕事は、ますますブルシット化していくというわけです。

グレーバーは20世紀における女性秘書の役割をふり返っています。

「名目上では、秘書とは電話対応や口述筆記、重要度の低い書類整理などのために置かれるものだが、実際には、しばしば上司の仕事の80%から90%、ときには非ブルシットな部分の100%を、彼女たちはこなしていた」。

その現代版が、このオフィーリアのような「パーソナル・アシスタント」なのです。

そしてここには、もちろんジェンダーの関係がひそんでいます。男性は派手であるがしばしば空疎な仕事を演じ、女性が地味だけど実質のある仕事でそれを支えるという構図です。

いずれにしても「不必要な

問題は、とにかく「取り巻き」を雇うことです。

それからは、たまたまその企業で、どういう組織編成になっているのか、やるべき仕事が多いのか少ないのか、目上の人間の要求や態度はどうか、ジェンダーの力学はどう作用しているか、制度的な制約にはどのようなものがあるか、こういった要素しだいなのです。

金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け

厳選された有料記事を月3本までお試しできます