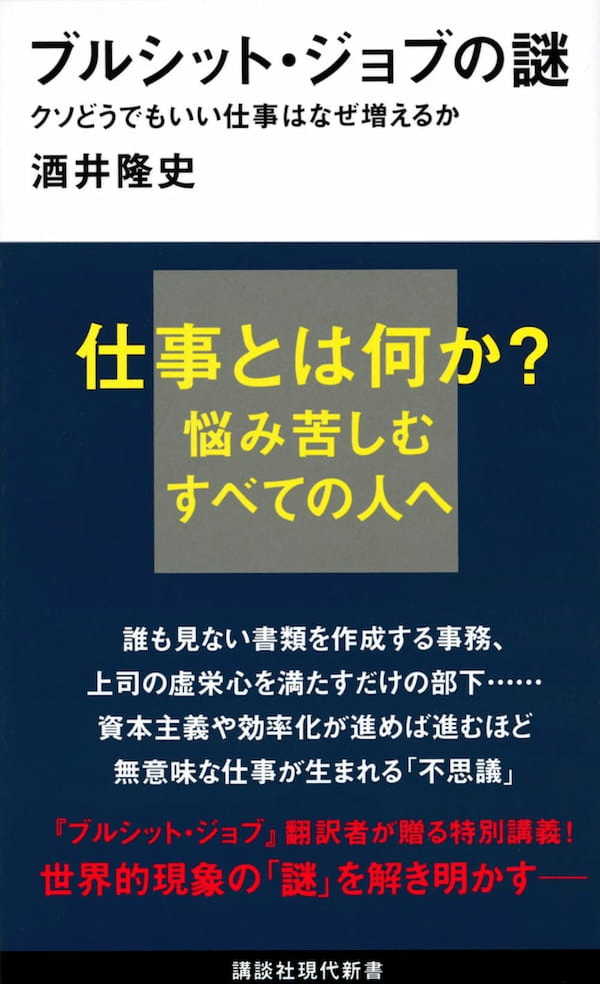

本記事は、酒井隆史氏の著書『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

空気を読み合う「仕事ごっこ」

マフィアややくざのなりわいとBSJとが「あざむき」というレベルでちがうことはわかりました。

それでは、ペテン師や詐欺師、山師、イカサマ師、あるいは強盗、ゆすり屋、盗賊などはどうでしょう?

たしかにかれらは「あざむき」を不可欠にしている、あるいは「あざむき」で食っている人たちです。でもそれも、BSJといわれるとなにか違和感がありますよね?

やくざとちがい、かれらはみずからを「やくざ」と公言することはありません。

しかし、やくざあるいはマフィアはそもそも仕事か、という話をしましたが、ここでいう「ジョブ」とは「他人のために働くことによって、賃金であれ俸給であれ、その支払いのともなう(大半が給与の経理業務をともなう)雇用のこと」です。

とすると、やはり、詐欺師や強盗はちがうといわざるをえません。

たとえば、詐欺師だったら、みずからだますことを決意し、だます方法を決め、その展開をも、仕事の進行しだいで、みずからコントロールするでしょう。

ある意味で自営業なわけで、だますのもみずからの才覚です。だから、詐欺師の映画はたくさんありますよね。

たいがいヒーロー/ヒロインです。そこではだますことに主体性があります。

そしてその主体性は、工夫や才能、そしてモラルというかたちで発揮されます。かれらが映画でおおよそ英雄であるのは、こうした主体的要素を発揮して、悪い奴をとっちめたり、あくどく搾取された富を奪取したりするからです。

そこには義賊的要素もあります。

ところが、BSJにはそんなものはありません。ただただ人は、その演技を雇用の一環として強いられるのです。

だから、「たとえそうであっても、当人は、そうではないととりつくろわなければならないように感じている(even though the employee feels obliged to pretend that this is not the case)」というさっきの定義は、obliged to pretend、つまりそう強いられているといった受動的感覚をふくんでいますし、積極的にだますというよりは「とりつくろう」という、これも場当たり的なものなのです。

この点はまた、のちにでてくる精神的暴力というテーマともかかわってきます。

こうした検討から、グレーバーは最終的な作業定義を設定します。

「作業定義(working definition)」というのですから、「最終的」とはいえ、それは『ブルシット・ジョブ』においてであって、いまだ再検討や発展の余地はあるものです。

- 最終作業定義

- BSJとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でさえある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、被雇用者は、そうではないととりつくろわねばならないと感じている。(BSJ27~28)

要するに、BSJは、みずから意図して他人をだましている詐欺師とはちがって、ウソをついて「とりつくろう」よう余儀なくされているというふうに感じられている、しかもそれが、雇用の条件のひとつとして 「とりつくろう」よう余儀なくされているということです。

かんたんにいうと「空気」です。ほとんどウソで成り立っていて、だれもがそれを知っているが「空気」でもってそれはいわないことになっている、というようにしてつくられた世界です。

『ブルシット・ジョブ』を構成するさまざまの証言を読むと、空気を読むのはなにも日本に特有の文化なのではないことがよくわかります。

『ブルシット・ジョブ』に奥行きを与えているひとつが、この「とりつくろい」がもたらす、職場でくり広げられる「make-believe」つまり「演技(ごっこ)」の世界です。

「makebelieve」とは、ふりをする、みせかける、いつわりの、といった意味です。BSJ論は、それによって現代世界を、壮大な「裸の王様」ゲームの悲喜劇に仕立てているのです。

これは、グレーバーというか人類学のお得意とする領域です。

グレーバーは『ブルシット・ジョブ』の数年前に公刊された『負債論』では、金融テクノロジーが動かすスマートを自称する現代世界を、マネーという物神にひざまずき、その物神を負債というかたちでやりとりしては野蛮なるヒエラルキーを強化しあっている、壮大な「未開社会」のようにえがきだしてみせました。

『官僚制のユートピア』では、これもまた現代世界を、ほとんど意味がなく不条理ですらある膨大なペーパーワークからなる、おそるべき儀礼社会としてえがきだしてみせました。

今度は、仕事と名づけられた「みせかけ演技」からなる、空疎な世界として現代社会をえがきだしてみせるのです。

金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け

厳選された有料記事を月3本までお試しできます