はじめに

一般に、デジタル遺品とは、遺品となったパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネット上の登録情報などを指す、とされる。デジタル社会の進展に伴い、近年ではデジタル遺品に関して、(1)パスワードが分からない等の理由で遺族が遺品であるPCやスマートフォン等にアクセスできない、(2)インターネット上などに遺されたデジタル遺品の存在に気が付かない、等の問題点の存在が認識されつつある(*1)。

現在のところ、このような問題点を回避するためには、あらかじめメモに書き残しておく等の対策を行い、一人一人が備えておくことが非常に重要だ。備えが十分ではなかった場合、残念ながら、デジタル遺品の所在やその対処法が分からずじまいになってしまう可能性も否定できない。

一方で、個人でデジタル遺品に備える必要がある背景には、デジタル遺品をめぐる社会の体制整備が追い付いていないような現状もあると思われる。

具体的には(1)相続人にとって、故人がどのようなデジタル遺品を遺したのか分かりにくいこと、(2)ようやく把握できたデジタル遺品でも相続人に承継される場合とそうでない場合があり、その基準が分かりづらいこと、である。

本稿では特に(2)に注目する。以下では、デジタル遺品をめぐる現状を整理し、企業等の取組について確認しつつ、今後注目されると思われるテーマについて検討する。

*1:拙稿 坂田紘野(2022)「重要性が増すデジタル遺品への備え」『研究員の眼』2022-02-07(以下、前稿)より

1 ―― デジタル遺品をめぐる国内の法律上の整理

はじめに、デジタル遺品をめぐる現状の国内の法律上の整理について確認する。

デジタル遺品は大きく分けて、ネット銀行への預金や暗号資産のような財産的価値を有するものと、個人のSNSアカウントや、デジタル機器やクラウド内に保存されたデータのような財産的価値を有さないものに分けることができる。デジタル社会の進展を背景に、いずれのデジタル遺品に対しても対応が必要となる場面は増えつつある。しかし、現在のところ、国内ではデジタル遺品について特別に定めた法律は存在しない。そのため、デジタル遺品への対応は、一般法等に基づいて進められることとなる。

このうち、財産的価値を有するデジタル遺品は、基本的には、相続財産に含まれることとなる。民法上、「相続人は、(中略)被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、その限りではない。」(民896条)とされているためだ(包括承継)。よって、財産的価値を有するデジタル遺品に対し相続人等が取るべき対応は、通常の遺産のケースと大きな違いはない。

もっとも、デジタル遺品に限らず、被相続人の遺産を把握することはそもそも容易なことではなく、相続人等は遺された情報から遺産の所在を明らかにする必要がある。手がかりとなる情報の例としては、多くの金融機関が定期的に送付している、顧客、契約者向けに取引内容等を知らせる通知物等が挙げられる。

また、証券保管振替機構(*2)(ほふり)を通じた被相続人の株式等に係る口座情報の開示請求や、生命保険協会による「生命保険契約照会制度」といった、相続人等による遺産把握をサポートするための、業界としての取組みも行われている。

ほとんどの場合、一度所在を把握することができれば、デジタル遺品においても通常の相続財産と同様に手続を進めることができる。例えば、いわゆるネット専業銀行やネット証券をはじめとする、顧客がデジタル上で資産を管理する企業・金融機関の多くは、ホームページ上などにおいて相続手続に対応する窓口等を示している。また、近年市場規模が急拡大している暗号資産(仮想通貨)についても、暗号資産交換業者の多くは、相続時の問い合わせフォームをホームページ上に設置することで、相続人等への対応を実施している。

一方で、財産的価値を有さないデジタル遺品の場合は、やや状況が異なる。

多くの場合、財産的価値を有さないデジタル遺品を相続することができるか否かは各サービスの利用規約等によって判断される。法律上、財産的価値を有さないデジタル遺品の相続(承継)の可否については法律上の定めがないことが、その背景となっている。

そもそも、民法では、「物」について、「この法律において、『物』とは、有体物(*3)をいう」(民85条)と定義している。例えば、パソコンやスマートフォンなどは有体物であり、民法上「物」に含まれる。

一方で、データ等は形を持たない無体物であるために民法上の「物」にはあたらない。よって、データ等は、「物」に対して所有者が有する所有権(*4)などの権利の対象外となる。そのため、現状、データや登録情報といった財産的価値を有さないデジタル遺品に関しては、知的財産権等によって別に権利が保護されるものを除いては、その取扱いが法律で定められていない。

従って、企業等のサービス提供事業者とサービス利用者のような当事者間の合意によって、サービスごとに契約内容を定める必要が生じており、実際に、現在提供されているサービスの多くで、事業者と利用者の合意に基づき、利用権限や利用条件等が定められている。事業者が策定した利用規約をサービス利用者が承諾することで合意がなされるケースが多い。

このため、現状、財産的価値を有さないデジタル遺品については、サービス内容等が類似していても、相続時の手続や相続の可否等の内容が異なりうる。デジタル社会が急速に進展する中で、法整備のスピードが追い付いていない側面があることは否めない。

*2:上場株式をはじめとする電子化された有価証券の振替等を行う

*3:物理的に空間の一部を占める有形的存在を有する物。(「広辞苑(第7版)」より)

*4:所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。(民206条)

2 ―― デジタル遺品をめぐる海外の法的整理

デジタル遺品が存在するのは、日本国内に限った話ではない。海外においても、財産的価値を有するデジタル遺品、有さないデジタル遺品のいずれも発生し得る。また、そのようなデジタル遺品は、実際に日々発生しているとも思われる。

そのうち、財産的価値を有さないデジタル遺品への対応については、しばしば国ごとに対応の違いが見られる。中でも、SNSのアカウントの相続に関しては各国で議論が進められつつあり、中には実際に法整備を行った国もみられる。

SNSのアカウントの相続に際しては、故人のプライバシー権や肖像権、パブリシティ権(*5)、通信の秘密の保護等の権利と、相続人の相続権のバランスをいかにして確保するかが特に問題となりうる。この点において、各国の判断は必ずしも一致していない。

*5:一般に、著名人の肖像等が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利を指すとされる。

2 ― 1 米国

故人のプライバシー権等を比較的重視していると考えられる例としては、米国が挙げられる。前稿でも触れたが、米国では”Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act”(以下、RUFADAA法)という法律の存在により、遺産執行者等にEメール、SNSのアカウント等のデジタル資産(デジタル遺品)について、有形資産と同様に管理・処分を計画する権限が与えられている。

その一方で、ユーザー(=被相続人)には、自身のデジタル資産の死後の取扱いに対する決定権が与えられていたり、サービス等を提供する企業はユーザーの同意なくEメールやソーシャルメディアの内容を開示することができなかったりする等、プライバシー権にも一定の配慮がなされている。

2 ― 2 ドイツ

米国とは対照的に、相続権の確保を重視していると思われるのがドイツだ。ドイツでは、2018年にSNSのアカウントを相続することが認められるか否かについて、相続人がFacebookのアカウントにアクセスすることの可否を争う裁判が注目を集めた。

この裁判では、死亡した15歳の娘の死因(事故死なのか自殺なのか)を知りたいと考えた母親が、娘のFacebookのアカウントを相続し、アカウントの記録等の確認を可能とすることを求めて裁判を起こした。アカウントの相続を求める母親に対し、フェイスブック社(現メタ社)は、通信のプライバシーの保護を理由としてアカウントのへのアクセスを認めなかったことの正当性を主張した。

結論として、ドイツ最高裁は、手紙や日記等のアナログな遺品と同様、SNSのアカウントであっても包括的に権利を相続することが可能であると判断した。

この判例は、SNSのアカウントの相続性を広く一般に認めるものとして受け止められている。一方で、「死後の人格保護」「故人の通信相手の通信の秘密」「判決が未成年の被相続人であるという個別事情」等を理由に、判決に批判的なアプローチを試みる見解も存在している(*6)。

なお、ドイツを含めたEU加盟国等における個人情報(個人データ)保護に関しては、2018年にEU一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)の適用が開始された。EU域内においては、EUの規則であるGDPRが直接適用される。

死者の個人データについて、GDPRは前文で「本規則は、死亡した者の個人データには適用されない。加盟国は、死亡した者の個人データの取扱いに関する規定を定めることができる。」(*7)と定めている。すなわち、GDPRにおいて直接死者の個人データが保護されるわけではないものの、各国の国内法による保護の余地を残している。

足もとでは、国内法にて死者のプライバシー権について定める国も見られるものの、死者の個人情報保護に関する判断は国によって異なっている。例えば、死者の権利を国内法で一定程度認めている例としてはエストニア等が、生存する自然人(個人)に限定している例としては、英国等がそれぞれ挙げられる(*8)。

ところで、死者のプライバシー権の保護という点は、日本ではどのように捉えられているのだろうか。一般に、人の個人情報をめぐる権利の保護については、いわゆる個人情報保護法によって保障される。しかし、個人情報保護法における「個人情報」は、「生存する個人」のものに限ると定義づけられている。(*9)そのため、死者の個人情報の保護に関しては、日本の個人情報保護法の対象とはされていない。

*6:臼井豊「デジタル遺品の相続性に関する批判的考察―SNSアカウント事例における「死後の人格保護」と「通信の秘密」を中心に」立命館法学(395), 120-158頁

*7:個人情報保護委員会HPより引用

*8:湯淺墾道、折田明子「GDPR(一般データ保護規則)と死者の個人情報」第80回情報処理学会電子化知的財産・社会基盤研究会(EIP)(2018)より

*9:個人情報の保護に関する法律第2条第1項

3 ―― 国内企業の対応

前述の通り、財産的価値を有さない場合、国内においてデジタル遺品の相続性の有無は各サービスの利用規約等によって定められる。すなわち、各サービス提供事業者の裁量の余地が大きい。以下では、財産的価値を有さないデジタル遺品のうち、遺族等の対応が必要となる可能性が高いと思われる(1)ポイント・前払式決済手段(電子マネー)、(2)SNSアカウント、をめぐるサービス提供事業者の対応事例について確認する。

3 ― 1 ポイント・電子マネー

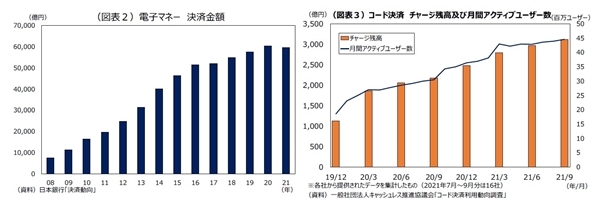

企業等が消費者にポイントを発行し、消費者がそのポイントを購入商品の支払等に充当する、いわゆるポイントサービスは、社会で広く導入されている。航空会社や家電量販店、オンラインショッピング等、生活の多くの場面で「ポイント」を貯めたり、使用したりすることができる。このようなポイントはデジタル上で管理されているケースも多い。また、交通系ICカードやいわゆるQRコード(*10)決済に代表される電子マネーの決済金額も拡大傾向にある(図表 - 2)(図表 - 3)。

ポイントサービスは、「商品やサービスを提供する小売等事業者が,消費者の支払った対価等に応じて『ポイント』を付与し,また,消費者が当該ポイントを利用する仕組み」(*11)、電子マネーは、「一般に、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段」(*12)と定義づけられる。

すなわち、原則として、ポイントはその原資を事業者が負担しており利用者が直接ポイントの対価を支払っているわけではない一方、電子マネーは利用者が現金等を提供(チャージ)することで得られるものである点が大きな違いとして挙げられる。

この違いが、相続時における各事業者の対応の違いにも影響している。ポイントサービスに関しては、利用者の権利は一身専属的(*13)に帰属すると利用規約等に示している事業者が多く、相続可能であるケースは必ずしも多くない。一方で、電子マネーについては、相続人への払戻といった対応も含めると、何らかの形で引き継ぐことが可能である旨を事業者が定めているケースも多い。

もっとも、このような判断は結局のところ各事業者の判断に依るものであるため、実際に対応するにあたっては、各サービスの利用規約等を確認した上で対処することが求められるだろう。例えば、日本航空株式会社(JAL)や全日本空輸株式会社(ANA)といった航空会社の運営するポイントサービスである「マイル」は、ポイントサービスではあるものの、それぞれの規約において、相続可能である旨が示されている。

*10:QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標

*11:公正取引委員会「共通ポイントサービスに関する取引実態調査報告書」(令和2年6月)より引用

*12:日本銀行HP「Q 電子マネーとは何ですか?」(2022年4月1日閲覧)より引用

*13:その権利が専ら特定人の一身に属し、他人が取得したり、他人に移転したりできないものをいう。(国税庁資料より)