働き方改革の柱として、多くのメディアから取り上げられているダイバーシティ。SDGsやESG投資とも関連しているが、曖昧に理解している人も多いのではないだろうか。ここではダイバーシティの概要のほか、メリットやデメリット、進め方などを解説する。

目次

(画像=Monet/stock.adobe.com)

ダイバーシティとは?

ダイバーシティ(Diversity)とは、人々の多様性や相違点を表す言葉である。ビジネスシーンでは、「個人・集団のさまざまな違い」のように訳されることが多い。

近年では労働力不足などの影響から、さまざまな人材を採用する企業が増えてきた。経済産業省もダイバーシティ経営を推進しており、多様な人材を活かすことがイノベーションや価値創出につながると述べている。

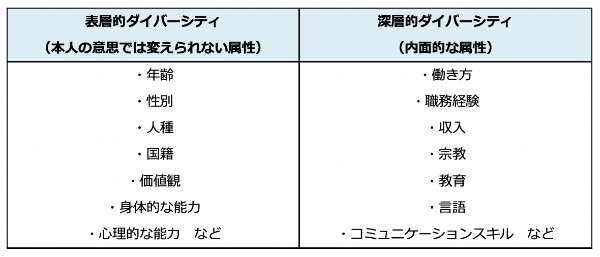

では、ダイバーシティの多様性には個人のどういった属性が含まれるのだろうか。以下では2つのダイバーシティに分けて、具体的な属性をいくつか紹介する。

表層的ダイバーシティについては、外見から判断できる属性が多い。一方、深層的ダイバーシティは外から見えないため、違いに気づいてもらいにくい特徴がある。

インクルージョンとの違い

インクルージョンとは、多様な人材が相互に関係性をもって、それぞれ機能している状態を表す。日本語では「受容性」や「包括性」のように訳されることが多く、1980年代のアメリカでその考え方が広まっていった。

ダイバーシティ経営では多様な人材を採用するが、ただ人材を増やすだけでは意味がない。従業員ひとり一人が能力を活かせるように、個々に合った教育を行う必要がある。

つまり、ダイバーシティだけでは理想的な社会は実現しないため、近年では「ダイバーシティ&インクルージョン」として施策に取り組む企業が増えてきている。