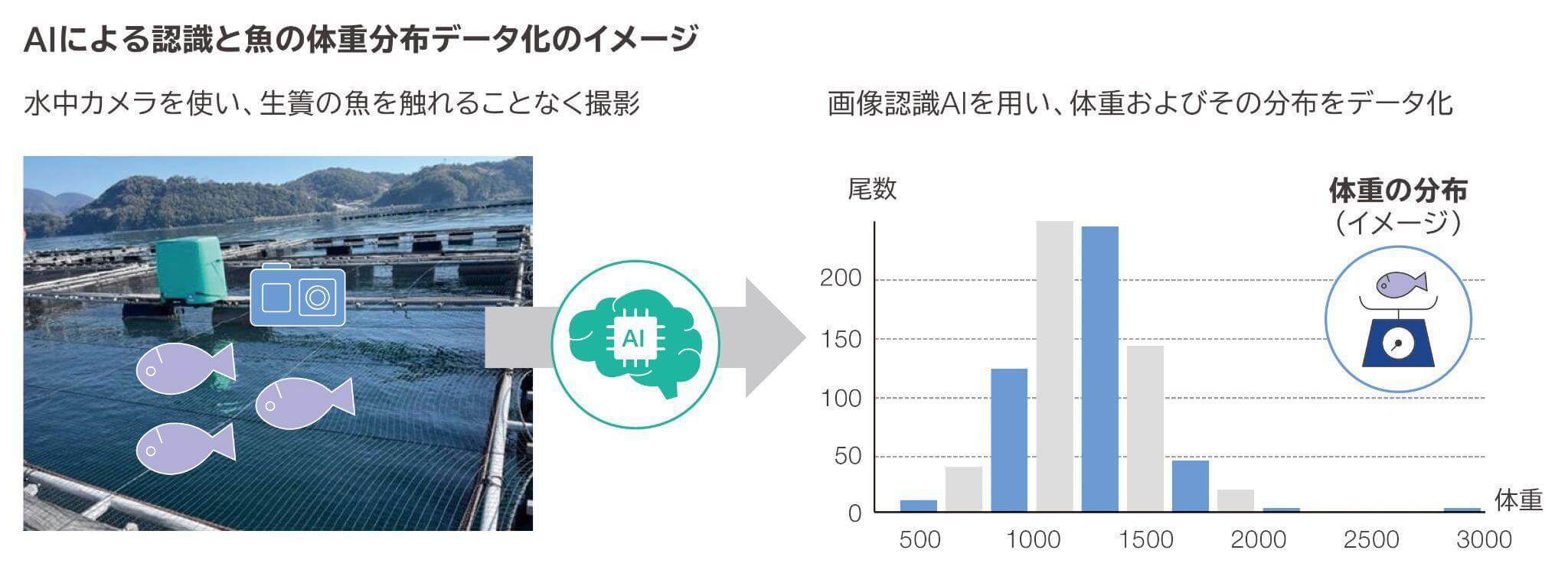

株式会社シーエーシー(以下、CAC)が、“第2の拠点”を置く長崎で養殖業に新たな風を吹き込もうとしている。水中カメラとAIの力で生け簀(いけす/魚などを一定期間、水中に飼っておく場所)の魚体を検知し、市場価格と照らし合わせて魚の価値を算出する漁業FinTech『FairLenz(フェアレンズ)』のMVP版(テスト製品)を2023年12月から提供開始している。

生け簀は不動産とはみなされにくく、養殖業にとって、資産を担保として資金調達をするのは困難だ。そうした中で開発された『FairLenz』は生け簀の魚を“資産化”し、動産担保融資(※)につなげるプラットフォームでもあり、大きな期待を寄せられている。養殖業のあり方を大きく変え得るサービスを推進する井場辰彦に、『FairLenz』のこれまでとこれから、この事業に懸ける思いを聞いた。

(※)企業が保有している在庫や売掛金など流動性の高い資産を担保として活用する資金調達の方法。ABL(Asset Based Lending)とも呼ぶ。

2000年に株式会社シーエーシーに入社後、金融機関向けのシステム開発に携わり、2006年よりシステム開発に関わる新規技術の獲得・導入支援に従事する。2014年からは金融分野において新規技術を活用した新規サービスを推進。2022年に新規事業開発本部に異動し、養殖業向け金融サービス『FairLenz』のプロダクトオーナーとして事業開発をリードする。

――これまでの経歴についてお聞かせください。

井場 2000年にCACに入社し、当初は金融系の業務システムを開発する部署に配属されました。技術開発に興味があり、その後2006年から2014年まで、システムの開発技術の調査や研究、現場への導入支援をする部署に所属していました。金融系の新規サービスを立ち上げる部署を経て、今の新規事業開発本部には2022年に配属されました。

――どういった経緯で新規事業に携わることになったのでしょうか。

井場 今までお客さま向けのシステム開発を通じて社会課題の解決に関わってきましたが、当社が直接的に解決していくべきではないかという経営ビジョンがあり、また、私自身もCACには新規事業の立ち上げが必要だと考えていました。このような背景のもと、中西(英介/新規事業開発本部長)さんが新規事業開発本部を立ち上げ、CACが保有している様々な産業や業務のノウハウを活用して新規事業を推進するという考えで、社内を見渡して金融分野に知見のあった私に声をかけてくれたのではないかと思っています。

――プロダクトオーナーを務める『FairLenz』はどのように立ち上がったのでしょうか。

井場 金融系の部署にいた時代からあったアイデアでした。部内のアイデアコンテストに出してみたところ、高い評価をもらえて事業化することになりました。コンテストに出す前は「どれくらい理解されるのだろうか?」という温度感だったので、皆さんから共感を得られたのは意外でしたね。アイデアをもとに新規事業として立ち上げるタイミングで、私が『FairLenz』のプロダクトオーナーに就きました。

――もともと養殖業に関する知見があったのでしょうか。

井場 なかったですね(笑)。もともとは養殖業ではなく、当社の地方創生に向けた取り組みの一環として、その地方の特徴に応じた、その地方ならではの融資の仕組みを考えていました。融資に関するAIはあるのですが、だいたいは決算書を読み込ませて財務の点数をつけ、信用力を算出するというものです。都市部の大企業はそれでいいのですが、地方には地方ならではの課題があり、例えば財務が弱くても、地方の金融機関が支えていく方が望ましい事業が存在しています。地方ごとの課題に即した融資AIができるのではないのかというのが出発点でした。

その時期がちょうど当社が長崎に進出したタイミングで、長崎の地銀の方と話していた中で、「長崎は養殖業を含む水産業が盛んだけど難しい面もある。融資をするための裏付けが乏しい」という課題が出てきました。水産業にスポットを当てるサービスが何かないのか、という方向に話が進んで、そこから最終的に養殖業に特化した金融サービスという形に変わっていきました。

――『FairLenz』というサービス名はどういった意図でつけられたのでしょうか。

井場 カメラのレンズ(Lens)と、融資を意味するレンディング(Lending)を掛けたのが「Lenz」です。「Fair」は公平、公正といった意味です。適正価格で取引をしようというフェアトレード(Fair Trade)の概念を取り入れました。

現在は魚価が低迷しており、いい魚を育てても高く売れないというジレンマがあります。これは養殖業に限らず多くの中小企業が同じように抱えている問題です。適正に評価され、適正な対価を得たいと、誰もが思っているはずです。

一生懸命に取り組んでいる人が適正に評価されるように、AIの力で魚を適正な価値で評価し、養殖業の経営安定化につなげていきたい、『FairLenz』には、そういった意味を込めました。

――養殖業者は、どういった課題を抱えているのでしょうか。

井場 養殖業者は、農業などと違って土地を持っていません。土地は金融機関から資産として評価されるのですが、養殖業にはそれがなく、運転資金の調達に苦労し、経営が安定しないという課題があります。そこをなんとかしたいというところからスタートしてたどり着いたのが、「土地がなくても魚がいるじゃないか」という考えでした。ITの力で生け簀に魚が何匹いて全部で何キロになるのかということが分かれば、金融機関も資産として評価でき、資金を貸し出しやすくなると考えました。

――養殖業で動産担保融資ができるようになると、業界はどのように変わると思いますか。

井場 今までは不動産や社長個人の資産がなければ融資を受けることが難しかったのですが、魚そのものの価値を数値化して評価できれば、金融機関にも魚の資産性が伝わり、前向きに融資が検討されるようになると思います。金融機関としてもこの仕組みを通して担保の価値が上がることはうれしいことなので、一緒に魚の価値を高めていき、魚価低迷の改善につながるサービスにしていくことを目指しています。

――養殖業者の方々にヒアリングを重ねる中で、事業化への手応えは感じましたか。

井場 最初に実証実験をしたときに、「これができれば養殖業が変わりますよ」と、ある養殖業者さんにすごく感動していただいたんですよね。こんなに喜んでもらえるのであれば、可能性はあるのかなと感じました。

実際に使っていただくのは、養殖業者の日々の作業の中になるので、なるべく簡単な仕組みにしたほうがいいと感じました。IT業界の人が思う簡単と、養殖業者が思う簡単には認識のズレがあるので、使っていただく方の使用感にどこまで寄り添えるかが課題です。

Photo by 加藤 大樹

あとは養殖を行う場所が海上なので、電力と通信環境の確保が大変だという気づきもありました。陸上養殖だとインフラが整っているので問題がないのですが、海上ではどう確保するかが課題となっています。潮対策を求められるのも海上養殖ならでの課題です。

――金融機関からの評価はいかがでしたか。

井場 いい評価をいただいているんじゃないかと感じています。地銀の方からは、融資の際に必要となる稟議書に対する信憑性が上がるかもしれないという声もいただきました。ただ実際に1年、2年と運用していって担保価値の評価が適正なのかを確かめていく必要があります。

――今後はどのような機能の追加を検討していますか。

井場 1つは、水温を確認できるようにすることですね。水温によって魚が死んでしまったり、餌を食べる量が変化したりします。もう1つは、餌をあげる量です。「これだけ餌をあげれば体重が増える」や、「少し減らしたけど変わらず体重が増える」など、データを蓄積して適切な餌の量を測る機能の追加を検討しています。

あとは赤潮による被害が大きい(養殖魚の窒息死を招く可能性がある)ので、その予測についても何かお役に立てないかと思っています。その他にも、餌の量や生け簀の中で生きている魚の数・死んでいる魚の数などを集計しているシステム(サイト)が別々にあるので、それぞれのデータを確認する作業が煩雑になっていると聞きました。全て当社で作る必要はないのですが、いろいろなデータを1つのシステムに集約して、そのデータを餌の量の調整等に活かして、最終的に養殖業の生産性向上を実現できればいいなと思っています。

――日頃からIT業界と関わっていない方々とも『FairLenz』を共創されてきました。その中で印象的なことはありましたか。

井場 新規事業を推進する側に対してはスピードが命だ、早く事業化してくれといた声が届くのですが、協力いただく皆さん(地銀の方や養殖業者など)には普段の業務がある中で時間を割いていただいています。当社だけが「半年以内に正式稼働だ」と息巻いても、それはちょっと違うわけです。

普段の業務に支障がでないように、実証実験のスケジュールを調整するのは大変でした。また、現地に出張に行ったときに大雨にあってしまい、想定のスケジュールで進められず、自然相手ならではの難しさがあるなとも感じました。ただ、一番の気づきは長崎の魚はめちゃくちゃおいしいということですね(笑)。

Photo by 加藤 大樹

――ここまでの取り組みでターニングポイントとなった瞬間はありましたか。

井場 初めて長崎に行ったときです。こんなにもいい場所があるのに、あまり知られていないことがもったいないって感じたんです。そのときに長崎のためにできることは何かないのかという思いが湧いてきました。それがもしかしたらターニングポイントだったのかもしれません。

――新規事業にはどういったやりがいを感じていますか。

井場 簡単なことはだいたい誰かが解決していると思うんです。ピーター・ドラッカー(現代経営学の父と呼ばれる人物)は「顧客の創造」という言葉を使っていましたが、解決できないと思われることを解決することで、顧客が創造され、新たなビジネスが生まれると思っています。それが自分の中でやりがいとなっています。

――その難題にチャレンジしていこうとする原動力はどこにあるのでしょうか。

井場 昔から新しい技術が出てくると、業務に使ってみたくなるタイプでした。新しいことを学ぶのであれば、使えなければ意味がないので、学んだことを何かに活かせないのか、かつ人の役に立てるものを作れないのかということを考えていました。うまく言えないんですけど、そういう性分なんです。

また、この分野であればこの人に任せたいという専門性を持ちたいとずっと思っていました。その中でたどり着いたのが今のスタイルです。

――最後に、今回のインタビューにあたり、フリップボードを用意しています。『FairLenz』を通じて今後達成したいことをこちらに書いていただけますか。

井場 後継者不足が叫ばれる中、若い人がやりたいと思えるような産業じゃないと継続していくことは難しいと思います。若い人に養殖業はおもしろくてやりがいがあるものだと感じてもらえるように、その一助になれたらと思います。

【撮影協力】

長崎ちゃんぽん居酒屋「ふぐぶた酒場」

住所:東京都目黒区上目黒3-32-5

公式サイト:https://fugubutasakaba-nakameguro.owst.jp/

『FairLenz』のPoC(実証実験)で協力いただいている長崎の養殖業者・昌陽水産さま、雄昇水産さまが所属するたちばな漁協の顧問・永石一成氏が代表を務める、F.デザインNAGASAKI株式会社が展開する居酒屋。「とらふぐ」や「ゆうこうシマアジ」、「ゆうこう真鯛」など長崎のこだわり食材が味わえる。全国で7店しかない長崎県「極」認定店。

(提供:CAC Innovation Hub)