本記事は、山岡俊樹氏の著書『絞り込み思考』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

絞り込み思考をビジネスで活用する

絞り込み思考は、日常の生活やビジネスの場でももちろん活用できます。

例えば、10人程度の組織の方針を考えてみましょう。1,000人の大組織でも同じですが、話を簡単にするため10人の事務部門の小チームで考えることにします。

最初に組織の方針を決めるにあたって、目的を決めます。その上で、「体験・知識環」の中から、「組織・マネジメントに関する体験・知識」の中の「①組織の方針の明確化」「②メンバー間の情報の共有化」「③メンバーのモチベーションの活性化」を参考にして、目的を絞り込みます。

例えば、「メンバー間の情報の共有化」と「メンバーのモチベーションの活性化」から「風通しの良い組織」などのキーワードが浮かびます。

「組織の方針の明確化」からは、部門の特性に対応したキーワードを出すことができます。事務部門ならば「一体感」、デザインや技術、企画部門ならば「クリエイティブ」、営業部門ならば「アクティブ」などのキーワードが思いつくかもしれません。

これらは一般的な解釈に基づいたもので、もちろん状況によってキーワードは変わります。

例で検討するのは事務部門のチームなので、目的を「風通しの良い一体感のある組織」と絞り込みます。

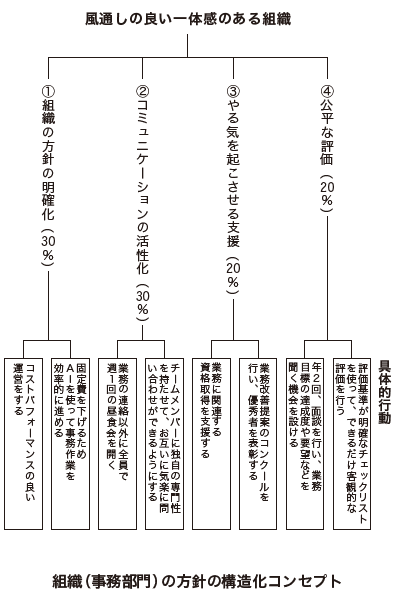

通常であれば、目的から構造化コンセプトの最上位項目を決めますが、今回は大きな違いが出ないため、目的をそのまま構造化コンセプトの最上位項目とします。

最上位項目を分解し、「風通しの良い」は、「メンバー間の情報の共有化」と「メンバーのモチベーションの活性化」から絞り込んだので、下位の項目を「コミュニケーションの活性化」「やる気を起こさせる支援」とします。

「一体感」の実現から「公平な評価」を下位項目とします。

「組織の方針の明確化」はとても重要だと判断し、そのまま下位項目に入れます。

以上から、この事務部門の構造化コンセプトは図のようになりました。

下位項目のウエイト値は、特に重要な「①組織の方針の明確化」と「②コミュニケーションの活性化」をそれぞれ30%とし、それ以外を20%としました。

続いて、その下の第三階層の項目で、具体的な行動を示します。

例えば、次のような内容を考えることができます。

①組織の方針の明確化(30%)

会社の方針に従って、事務部門としてどういう方針が良いのか検討します。

例えば、「コストパフォーマンスの良い運営をする」「固定費を下げるためAIを使って事務作業を効率的に進める」などが考えられます。

②コミュニケーションの活性化(30%)

コミュニケーションを良くするため、「業務の連絡以外に全員で週1回の昼食会を開く」「チームメンバーに独自の専門性を持たせて、お互いに気楽に問い合わせができるようにする」などが考えられます。

③やる気を起こさせる支援(20%)

「業務に関連する資格取得を支援する」「業務改善提案のコンクールを行い、優秀者を表彰する」などが考えられます。

④公正な評価(20%)

「年2回、面談を行い、業務目標の達成度や要望などを聞く機会を設ける」「評価基準が明確なチェックリストを使って、できるだけ客観的な評価を行う」などが考えられます。

このような組織の運用は、モノ・コトづくりと異なり、すぐに結論が出るわけではありません。

実行してみて問題があれば、構造化コンセプトを修正し、どうなるのかを時間をかけてチェック(評価)していく必要があります。

そのため、第三階層にできるだけその組織に対応した項目を挿入し、その組織独自の運用の方法を確立するといいでしょう。

この構造化コンセプトの作成は、メンバー全員で議論して行うとより良いです。全員のモチベーションが上がり、チームワークが生まれます。

この構造化コンセプトの項目をどのように実践していくのか、実際のコミュニケーションの方法についてまで話せるとより良いでしょう。

神奈川県横浜市出身。1971年、千葉大学工学部工業意匠学科卒。同年、東京芝浦電気(現東芝)に入社。1991年、千葉大学自然科学研究科博士課程修了。1995年以降、東芝デザインセンター担当部長他、東芝情報・通信システム研究所ヒューマンインタフェース技術研究センター研究主幹を兼務。1998年、和歌山大学システム工学部デザイン情報学科教授、2014年、京都女子大学家政学部生活造形学科教授。デザインと応用人間工学を中核にしたデザイン人間工学を提唱し、新しいモノ・コト・システムづくりを提案。

著書に、『Human Factors and Ergonomics in Consumer Product Design:Methods and Techniques』(分担執筆/CRC Press, USA)、『デザイン人間工学』(共立出版)、『デザイン人間工学の基本』(編著/武蔵野美術大学出版局)、『デザイン3.0の教科書』(海文堂出版)、『サービスデザインでビジネスを作る』(技報堂出版)、『サービスデザインの発想法』(編著/オーム社)など多数。 株式会社オージス総研のサイトにて行動観察コラムを執筆中