本記事は、鳥原 隆志氏の著書『仕事ができる人がやっているインバスケット超入門』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

優先順位をつけるコツ

順番ではなく割合で分ける

インバスケット問題で、多くの人が陥る罠があります。

それは、すべての案件に優先順位をつけようとしてしまうことです。

20個の案件があれば、1位から20位まで、順番に並べようとしてしまうのです。

しかし、これは大きな間違いです。

なぜなら、優先順位づけで本当に大切なのは、順番をつけることよりも、やるべきこととそうでないことに分けることだからです。

考えてみてください。

15位と16位、あるいは19位と20位など、そもそも重要性の低い案件に、順番をつけることに意味がありますか?

これは、まるで、ビュッフェで食べきれないほどの料理を前に、食べる順番を決めているようなものです。

お腹がいっぱいになったら、順番が後ろの料理は、そもそも食べることができませんよね?

インバスケット問題も同じです。

限られた時間の中では、すべての案件を処理することはできません。

ですから、まずは、やるべきこととそうでないことを明確に区別することが重要なのです。

では、どのように区別すればよいのでしょうか?

ここで役に立つのが、割合で考えるという方法です。

私の場合は、重要な2割とそうでない8割に分けています。

インバスケットでもまず「優先順位の高いと思われるグループ」と「そうでないグループ」の2つの山に書類を分けます。

重要な2割に絞り込むことで、限られた時間の中でも、効率的に業務を処理することができます。

「でも、2割ってどうやって決めればいいの?」

そう思った人もいるかもしれません。

確かに、割合を決めるのは、簡単ではありません。

しかし、問題文全体を俯瞰し、「自分は何を決めればいいのか?」と問いかけながら読むことで、重要な案件が見えてくるはずです。

決める基準はこの後の項で説明しようと思っていますが、大事なのは順番をつけるよりも、「優先順位の高いグループ」と「そうでないグループ」の2つに分けることです。

先ほど私は2割と8割で分けると説明しましたが、この割合を決めておかないと、多くの場合ほとんどの案件が優先順位の高いグループに入ってしまうからです。

もちろん2割と決める必要はありません。最初は3割でも結構です。

重要なのは、限られた時間の中で、最大限のパフォーマンスを発揮するためには、「やるべきこと」を明確にすることです。

ぜひ、この「割合で考える」という方法をマスターして、インバスケット問題を攻略してください。

- 毎日のタスクの中で「今日やらなければならない2割」を決めよう。

大事ベスト3を作る

インバスケット問題で優先順位をつける際に、多くの人が悩むことがあります。

それは、「どれも重要に見えて、どれを優先すればよいのかわからない」という悩みです。

すべてを完璧にこなしたい、という気持ちはわかります。

しかし、インバスケット問題では、限られた時間の中ですべての案件を完璧に処理をすることはできません。そこで必要になるのが、「自分軸」を作ることです。

自分軸とは、「仕事において、自分が最も大切にしたいもの」です。

私はインバスケットを処理する際に、まずこの設定から入ります。

大事にしたいものはたくさんあります。

目標達成や良好な人間関係はとても大事です。

また、部下や後輩から尊敬されること、上司から評価されることもとても大事ですよね。

もちろん人によって、大切にしたいものは違うでしょう。

しかし、どんなに素晴らしいものであっても、すべてを同時に実現することは不可能です。

例えば、引っ越しで部屋を選ぶときのことを考えてみてください。

「日当たり良好」「駅近」「家賃が安い」「広くてきれい」

このような素敵な条件をすべて満たす部屋があれば、それに越したことはありません。

しかし、現実はそう甘くはありません。

きっと、どこかで妥協しなければならないでしょう。

「駅近は譲れない」「日当たりが悪くても我慢しよう」「多少狭くても我慢するか」

このように、優先順位をつけて、最終的に「これだけは譲れない」という条件で部屋を選ぶはずです。

インバスケット問題も同じ考え方です。

あれもこれもと手を広げていると、「あっちを取ればこっちが立たず」という状態になり、優先順位をつけることができなくなってしまいます。

そこで、「自分は何を最も大切にしたいのか」を事前に決めておく必要があるのです。

自分軸を定めることで、迷いを減らし、決断を速めることができます。

「でも、大切にしたいものがたくさんあって、一つに絞れない…」

そう思った人もいるかもしれません。

もちろん、自分軸は一つである必要はありません。

「目標達成」を1位に、「部下育成」を2位に、「上司との良好な関係」を3位に、といったように、ベスト3を決めておくのもよいでしょう。

自分軸さえ明確であれば、難しい判断や取捨選択も、スムーズに行うことができます。

インバスケット問題だけでなく、実際の仕事でも、難しい判断を迫られることは多々あります。

ぜひ、自分軸を定めることを習慣づけて、自信を持って決断できるようになってください。

- 仕事をするうえで何を大事にするべきかベスト3を決めよう。

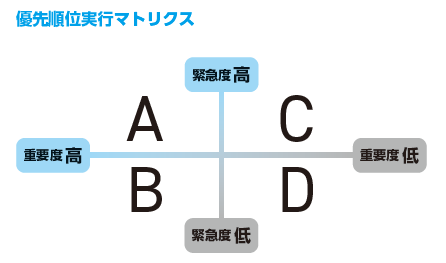

マトリクスを使いこなす

インバスケット問題で優先順位をつけたとき、後で「あれ?周りの人と全然違う…」と焦ることはありませんか?

実は、これはよくあることです。

自分では「絶対にこれが重要だ!」と思って優先順位をつけても、他の人から見れば、「なぜ、こんな案件を優先しているの?」と思われることは少なくありません。

これは、インバスケット試験において、非常に残念な問題です。

なぜなら、どんなに素晴らしい案件処理や判断をしても、それが評価の対象外であれば、スコアが上がらないからです。

では、どうすれば、この問題を解決できるのでしょうか?

私がおすすめするのはマトリクスを使って考えることです。

マトリクスとは、縦軸と横軸を使って、物事を整理するための表のことです。

インバスケット問題では、「緊急度」と「重要度」の2軸でマトリクスを作り、そこに案件を配置していくイメージで優先順位をつけていきます。

多くの人が、優先順位づけを誤ってしまう原因は、「緊急度」だけで考えてしまうからです。

緊急度とは、「締め切りが近い」「すぐに対応が必要」といった、時間的な制約のことです。

もちろん、緊急度の高い案件を優先することは大事です。

しかし、緊急度だけで判断してしまうと、重要度の低い案件を上位に設定してしまう可能性があります。

重要度とは、「その案件が、組織や会社に与える影響の大きさ」のことです。

例えば、「顧客からのクレーム対応」は、一般的に緊急度も重要度も高い案件と言えるでしょう。

しかし、恒常的に発生しているクレームで部下でも処理できるのであれば、自部署の今後の戦略を決定するような会議の方がより重要度としては大きいかもしれません。

このように、緊急度と重要度の両方を考慮することで、より適切な優先順位をつけることができます。

もう一つ、優先順位づけで重要なのは、客観的な視点を持つことです。

よく陥りやすいエラーが自分の得意分野や過去在籍していた業務などは、ついつい重要に見える傾向があるものです。このようにどうしても、自分の経験や知識に偏った考え方をしてしまいがちですが、「他の人はどう考えるか?」を意識することも大切です。

そのためには、上司や同僚に相談するのも有効な方法です。

あるいは、複数の問題集を解いて、さまざまなケースを経験しておくのもいいでしょう。

マトリクスと客観的な視点を活用することで、より適切な優先順位づけを行い、インバスケット試験を突破してください。

- 1週間のやるべきことをマトリクスに落とし込んでみよう。