この記事は2024年7月2日に「第一生命経済研究所」で公開された「選挙前に物価高対策が叫ばれる理由 」を一部編集し、転載したものです。

「減税か?給付金か?」の違和感

2025年夏の参院選を前に、与野党それぞれが物価高対策を打ち出し、選挙の争点になっている。しかし、現金給付や消費税減税を打ち出したところで、効果としてはごく一時的にしか見込めそうもない。筆者がしばしば尋ねられるのは、「政策として必要なのは減税ですか?それとも給付金でしょうか?」という質問だ。返答に困ってしまう。残念ながら、両方ともNoとしか言いようがない。理由は単純明快で、それが物価高を止められないからだ。痛み止めとしても、一時凌ぎの効果でしかない。何よりも税金の使い道として好ましくない。1年、2年に限って給付金を配ったところで、また3年目以降も同じような政策を繰り返さなくてはいけなくなる。もう物価高は、2022年頃から約3年間も続いている。物価高を止める政策を打たなければ、国民の不満は本質的になくならない。怖いのは、減税や給付金を1・2年で止めると規定しても、その節度は守られずに恒常化することである。現に、ガソリン補助金も電気ガス代支援も、止められないではないか。特に、消費税減税は、一度減税したならば、元に戻すのは相当な困難だろう。歴代内閣が、極めて不人気な消費増税の批判に堪え忍んで導入した苦難は、水泡に帰すだろう。

消費税は、重要な社会保障財源になっている。2024年度予算では、年金・医療・介護・少子化対策の経費34.0兆円の財源として、20.1兆円が回っている。この20.1兆円以外の11.4兆円は地方税収・地方交付税へと回っている。つまり、消費税収は3分の2が社会保障財源、3分の1が地方財源なのである。地方公務員の人に、地方交付税等が大幅に減ったならばどうなるかと質問したとき、「税収増見合いで実施している新規事業ができなくなったり、既存事業でも圧縮をしなくてはいけなくなる」と答えてくれた。財源に穴が開くことは恐ろしいことだと切々と聞かされた。

物価対策の基本は賃上げ

選挙前だから改めて物価対策という話になっているのだと思うが、これまではどうなっていたのか。主な対策とは、岸田政権以来、「物価と賃金の好循環をつくる」というものだったと思う。物価が上がっても、自分の給与がそれ以上に増えれば、物価高の痛みは緩和される。理屈上は、物価上昇率と賃金上昇率は同調するので、労働生産性の上昇によって賃金が押し上がるときに実質賃金は改善していく。物価対策とは、健全な企業の成長によって生産性上昇を導くことである。

実は、賃上げの進捗については、そこそこの成果が得られている。まず、物価上昇率は、2025年1~5月の消費者物価・総合でみて前年比が平均3.7%と高い伸び率である。2人以上世帯の年間消費額360万円(2024年総務省)にこの3.7%をかけると、年間+13.3万円の負担増になる(世帯人員数2.88人、1人当たり4.6万円)。負担増分の全額を税金で賄うのは、財政負担が大きくなり過ぎる(1人4.6万円×人口1.23億人=5.7兆円)。

それに対して、賃上げ効果はそこそこ実績を上げている。2025年度春闘は、連合集計(6回目)でベースアップ率が3.71%まで上がってきている。この上昇率は丁度、物価上昇率と同じペースである。これからの課題は、春闘が大企業を中心とするので、それを中小企業へと展開していくことだ。大企業・中堅企業に属する雇用者が全体の3割だとすれば、残りの7割が中小企業である。7割の中小企業に賃上げを展開してくために、中小企業の成長を促すことが必要になる。政治の役割はそこになるはずだ。野党などから経済成長に対する具体的な処方箋が十分に提言されてこない点は、筆者にとっては不満なところである。一案を示せば、成長戦略として、インバウンド需要が一部の都市に偏っているのを地方に分散する施策でもよい。中小企業がAI投資を増やして生産性を上げるコンサル指導をする方法でもよい。ここが無策だと、選挙における政策論争が成り立たないと思える。

伝統的な物価対策

マクロ経済政策では、物価の上昇が行きすぎたときは中央銀行が金融引き締めを行うとされる。一旦は景気と物価をともに冷やして、物価上昇の加速に歯止めをかける。その後で景気テコ入れに動く。大局的にみて、今の日本は金融緩和レベルが進みすぎて依然として過剰な円安である。ここを修正しない限りは、物価高対策は成立しない。

この物価対策は、どの国でも不人気政策なので、政治から独立した中央銀行が舵取りを担っている。国民の人気・不人気は配慮せず、物価上昇の抑制に重きをおいて実施する。なぜ、独立した中央銀行が金融政策を運営するかという理由は、政治に任せておくと、必ず金融引き締めが遅れて、物価上昇を看過してしまうからだ。金融引き締めのタイミングが遅れるのは、政治主導で選挙を気にする政策運営が行われると、景気後退を甘受する金融引き締めなどはとてもできないからだ。トランプ大統領によるパウエルFRB議長への攻撃をみるとよい。政治の能力には限界を感じる。

もちろん、今、日銀が即座に利上げをすればよいという訳ではない。現在、日米関税交渉の期限が近づいていて、即座に追加利上げをすべきタイミングではない。しかし、関税交渉が合意されて、日米経済が再拡大に向かったときには、日銀は徐々に追加利上げの実行をする構えを採った方がよい。そうした政策姿勢を色濃く打ち出せば、為替は円高方向に動き、輸入物価上昇圧力を減圧することができる。こうした時間軸効果、アナウンスメント効果を上手に駆使しながら、日銀には利上げをなるべく抑制しながら物価を安定させる対応が必要になる。

なお、あまり多くの人が指摘しない点だが、日銀が利上げをすれば、年金生活者の利息収入は増える。例えば、預金金利が+0.5%上がれば、税引き後の預金利息は1世帯平均で年間+5万円ほど増える。無職世帯であれば1世帯で年間+6.4万円の増加が見込まれる。物価上昇の痛みは、預金利息の増加で補える部分もある。

年金生活者の問題

最後に、「なぜ、選挙前に物価対策の声が強まってしまうのか?」という疑問に答えよう。なぜ、賃上げだけでは不十分なのかという理由でもある。

答えは、日本が高齢化して、年金に依存して生活する人が多くなったからである。日本の総人口は、2025年6月の概数で12,336万人で、そのうち29.4%(3,621万人)が65歳以上になっている。世界で最も65歳以上の割合が高い国である。厚生労働省の資料によれば、2023年度末のデータで公的年金の受給者数(重複のない実受給権利者)は3,978万人だとされる。

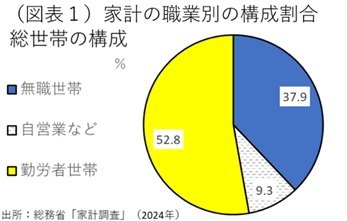

このデータは、世帯割合でみると、年金生活世帯がもっと高いことがわかる。2024年の家計構成は、37.9%の世帯が無職世帯である(総務省「家計調査」総世帯ベース、図表1)。無職世帯とは、そのほとんどが年金生活世帯であろう。彼らは、物価上昇率よりも低い年金支給額の増加率に甘んじている。ここが国民の多くが物価対策を求める理由の背景になっている。年金生活世帯が物価上昇率に割り負ける年金しか受け取れないことが、政治に減税・給付金を求める経済的背景になっている。その構造は、一時的に給付金をばらまいても何の解決にもならない。消費税減税をすれば救済されるかと言えば、こちらも逆に年金給付財源の穴を広げることになって自己矛盾に陥る。2004年の年金改革でマクロ経済スライドが導入されて、日本はこうなる運命にあった。公的年金制度を見直すことは本当に骨が折れる。その問題に向き合わずに弥縫策で凌ごうとすれば、いつまで経っても刹那的な対応が繰り返される。

なお、マクロ経済スライドが導入されたとき、専門家たちからは、「年金が少ないならば働けばよい」という考え方が数多く聞かれたと記憶するが、その状況はどうなっているのか。内閣府の資料では、2023年は65~69歳の就労割合は53.5%、70~74歳は34.5%、75歳以上は11.5%である。65歳以上人口のうち、労働力人口は931万人になる。逆に言えば、65歳以上のうち931万人以外は年金だけに依存しているので、物価上昇に不満を感じやすい。

では、高齢期に働けば、賃上げで物価上昇への不満がないのかと言えば、そうとも言えない。高齢期に働いている人は、在職老齢年金に引っかかって年金カットされたくないので、「もうこれ以上賃上げしてほしくない」という人もいる。在職老齢年金は、月収51万円(2025年度)が壁になっているが、この上限は「年金収入+就労収入」になる。平均的な年金収入が15万円だとすれば就労収入の上限は36万円になる。仮に、ボーナスをもらう正社員であれば、月割りの賞与を差し引いて月収30万円をやや上回る金額しか働けない。それ以上に働くと年金カットになる。つまり、賃上げの恩恵は乏しく、やはり物価上昇への不満を抱いてしまう。

在職老齢年金の壁は、年金制度改正によって、2026年4月から62万円に引き上げられる予定である。しかし、在職老齢年金は完全に廃止した方がよい。この在職老齢年金制度によって節約された年金支給額は4,500億円に過ぎない。これだけの節約のために、労働制約的な年金制度が、シニアの働き方を阻害している。そして、物価上昇に対する国民の怒りを生み出す素地を作っている。こうした細部に目が届かずに、減税と給付金をメインに据えている政治の議論はどうしても不十分さを感じざるを得ない。