この記事は2024年7月24日に「第一生命経済研究所」で公開された「激震が続く、参院選の与党敗北」を一部編集し、転載したものです。

日本政治の流動化

7月20日に参院選が行われ、自民・公明の与党を併せて47議席の獲得になり、参議院の過半数(125議席)を割った。これは非改選議席75を併せて122議席で、過半数125議席に達しなかったということだ。

躍進したのは、国民民主党と参政党である。国民民主党は17議席、参政党は14議席と大幅増となる。両者は、参議院にほとんど議席を持たない状態だったから、今後、その発言力も大きくなるはずだ。野党第1党の立憲民主党は、22議席と現有議席を増やせなかった。野党は多党化したことになる。これは、野党側でも意見集約が難しいことを意味する。例えば、すべての野党が消費税減税を主張していたとしても、その内容がバラバラでは、統一的な消費税減税案を作ることができないという難点にぶつかる。様々な意味で日本の政治は、以前よりもかなり流動化したと考えられる。

選挙後に石破首相は続投を表明したが、7月23日早朝には退陣報道が流れた。同日、石破首相はそれを自身で否定している。それでも新聞各紙は退陣観測をしきりと流し続けている。雲行きは怪しい。

もう一方で赤澤大臣が7月23日にトランプ関税交渉を決着させたことは、石破首相にとっても最大の成果と言ってよい。「この成果を無視するな!」と本人は思っているに違いない。だから、結果的に選挙で敗北したとしても、「自分は期待された仕事をしたのだ!!」と声を上げたいのだろう。

仮に、石破首相が在任し続けると、野党側は与党劣勢をみて、内閣不信任案を提出して衆院解散を狙ってくる可能性が高い。すると、その兆候を読んで、自民党は次の衆院選も勝つために、より強い新総裁を選ぼうとする流れになってくるに違いない。新聞各紙はそうした事情から、石破首相の幕引きを先読みしているのだろう。

今回、参政党などが躍進したところをみると、仮に自民党が次のリーダーを選ぶとすれば、保守の得票を広範囲に集められる人物になるのではないだろうか。高市氏や小林氏といった昨秋の自民党総裁選で立候補した人たちの顔ぶれが思い浮かぶ。それでも、それらの人が決定的な求心力を持っている訳ではないので、ポスト石破は誰がその役割を担ってもかなり混迷する見通しだ。

マーケットへの影響

金融市場の反応は、まだよく見通せない。ドル円レートは、トランプ関税の合意を受けて円高に振れている。事前にもっと与党が大きく敗北するというリスク・シナリオが意識されていた反動で、円高に戻った部分はある。

筆者の見方は、いずれドル高の圧力が高まっていき、為替は1ドル150円突破へと円安に動かされていくとみている。また、2025年夏以降の政治情勢は、まだまだ混乱が続きそうだから、円売りの材料には事欠かなさそうだ。例えば、日銀の利上げも、政治の流動化によって難しくなるという見方になる。こちらも円安要因だ。

一方、株価はかなり強い。日米関税交渉の合意が、日米株価を大きく押し上げている。万一、石破首相が交代することになっても、次のリーダーの政治的求心力はそれほど強くないだろうから、この点は株価にあまりポジティブには働かない。

むしろ、今後、選挙結果がより明確に効きそうなのは長期金利である。現在、1.60%の壁を突破してさらに上がっていく様相を呈している。大型補正予算などの観測によって、今後の債券需給の悪化が予想されれば、まだ金利上昇するだろう。すでに、1人2万円の給付措置で、3兆円半ばの歳出拡大が予定されているので、ここに経済対策が加われば、補正予算がより大型化しやすい。せっかくの2025年度に基礎的財政収支の黒字化見通しは、政治情勢の流動化によって完全に漂流してしまう。長期金利の上昇は、そうした状況を不安視するものなのだろう。目先、この参院選後の展開は、円安+長期金利上昇(=債券安)となるだろう。

消費税減税はどうなるか?

参院選の焦点は、「給付金か?減税か?」であった。減税派が勝利したが、その解釈は微妙である。「食料品の8%を原則1年だけゼロにして、最長2年までの延長もありだ」と掲げた立憲民主党は、大きく躍進しなかった。自民党の獲得議席は39で、野党側は立憲民主党の22、国民民主党の17と割れている。野党両方を合計して39議席で、自民党の39議席と同数だ。野党第1党の立憲民主党が圧勝した訳ではないので、彼らの主張する消費税減税案ですんなりと進んでいくとは思えない。

国民民主党は、条件付きで食料品以外を含めて5%の消費税率にすべきだと主張している。恒久的な財源を何に求めるのかという難題を国民民主党は提示していない点で、野田代表は国民民主党の案を飲めないだろう。従って、すぐに消費税減税が実現するとは思えない。社会保障関係費について、消費税に替わる恒久財源をどうするかが解決しない限り、野党の統一的な消費税減税案はまとまらないだろう。

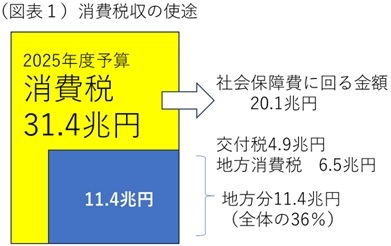

もう1つあるのは、地方財政への消費税減税のインパクトである(図表1)。2025年度予算で11.4兆円が地方に回る。仮に、食料品8%をゼロにしても、1.8兆円程度の財源の穴ができるので、これにどう対処するかを立憲民主党は明らかにしなくてはいけない。

また、立憲民主党は、現実的な消費税減税のスケジュールを明らかにしなくてはいけない。過去、消費税率の引き上げはその実施をアナウンスしてから2年間近くのインターバルを設けている。減税の場合も、次の衆院選が仮に2026年中にあると、実際に食料品の税率ゼロが実行されるのは2028年度のどこかという公算が高い。エコノミストの視点から見て「物価対策をやるのに2028年度までかかります」という説明は、ちょっと感覚がずれている気がする。それまでは給付金の支給を行うとしても、石破首相の1人2万円の給付と同じく2025年内に着手するのが関の山で時間がかかりそうだ。消費税減税が2028年度までかかるのならば、日銀がそれまでに何度か利上げして円安是正を本格的に実施した方が得策かもしれない。実務的に政策を考えられないところが野党の弱点に見える。

筆者は、まだ消費税減税の可能性は低いというのが結論になる。しかし、与党からは大型補正予算の声が強まるため、たとえ消費税減税をしなくても財政状況は悪化するだろう。その結果、引き起こされる円安が物価上昇を加速させるとすれば、日本は経済政策が迷走しているとしか判断されなくなる。