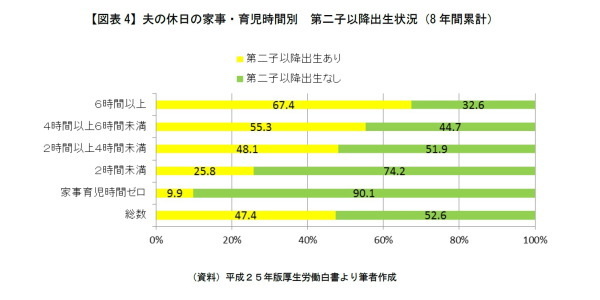

夫が家事・育児参加するほど、第二子以降の生まれる割合が高くなる

図表4は日本においては、夫が育児・家事に関与する時間が長いほど、第二子以降が出生している割合が高くなる、という大変面白いデータである。

現在の日本において、第二子以降、1人でも多くの子を望むならば、夫が家事・育児に参加できる時間が増えたほうが希望は叶い易いことを図表4は示している。しかし、夫がいくら家事・育児に時間をもっと費やしたいと希望しても、労働時間の問題でバランスをとることが困難になる場合もあるだろう。

そこで、上の図表2と図表3で示した勤務先の中で企業に勤務しているサラリーマンのケースについて、その労働時間は一体どうなっているのかについてのデータを次に検討してみたい。

労働時間の格差が子どもの数に影響?

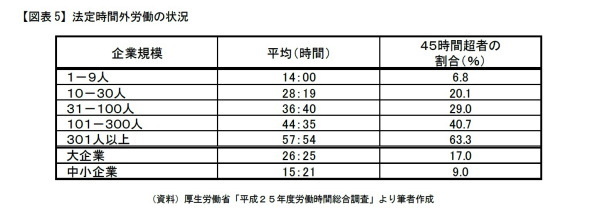

図表5は、労働基準法で定められた法定労働時間(1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えること。労働基準法第32、35条。)を超える「法定時間外労働」(以下、残業)がどの程度発生しているかを従業員規模別に表したデータである。

企業規模が大きくなるほど従業員の平均残業時間が長くなっている。しかも、労働者に残業を課す場合には企業が必ず役所に届け出なければならない36協定(正式名称:「時間外・休日労働に関する協定届」。労働基準法第36条。)の月当たり上限の45時間を残業時間が超えている者の割合が、大企業になるほど激増してゆく様子も明確となっている。

これでは、経済的に安定しているとされる大企業に勤務すればするほど、労働時間の増加によって、勤務者が家事・育児に費やす時間が奪われてしまう可能性が高まることになる。

この図表5の結果と先ほどの図表4の結果を照合すると、「大企業に勤務すればするほど第二子以降をもつことが難しくなる」という結論が導き出され、それはそのまま、図表2・図表3の結果が示している「経済的に安定している勤務者世帯ほど多子家庭形成に消極的」を支持する結果となっている。

時間泥棒が子どもを奪う、二者択一社会

総務省統計局の平成26年経済センサスによれば、大企業(*2)に従事する従業員は1458万人、中小企業に従事する従業員は3336万人である。サラリーマンの30.4%が大企業に、69.6%が中小企業(ただし、ここには図表1の定義の大企業も含む)に勤務していることになる。

図表1からサラリーマン世帯は、子どもをもつ世帯として主力世帯であり、少子化対策を考える際には「サラリーマン世帯における出生力の向上」はもっとも注力しなければならないところである。

しかしながら、今回の考察の結果では、安定企業に世帯主が勤務する世帯ほど、多子世帯に消極的になる、ということ、ならびに、出生力の足かせになっているのが「労働時間」ではないか、ということが示唆された。

簡単に言うならば、今の日本は「経済的安定を取るか、子どもの数をとるか」の二者択一社会の矛盾に悩まされている、ということが出来るだろう。

ドイツの哲学者、ミヒャエル・エンデの「モモ」の世界ではないが、まさに今の日本は、「時間泥棒に将来の子どもたちを奪われている社会」、そういえるのではないだろうか。

---------------------------

(*2)経済センサスにおける定義である。以下の中小企業に属さない企業。

ここでの中小企業とは、

ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下又は常用雇用者規模300人以下

イ 卸売業:資本金1億円以下又は常用雇用者規模100人以下

ウ サービス業:資本金5000万円以下又は常用雇用者規模100人以下

エ 小売業:資本金5000万円以下又は常用雇用者規模50人以下

---------------------------

天野馨南子(あまのかなこ)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部

研究員

【関連記事】

・

「父親・母親の年齢」と出生率-脱少子化へ・都道府県別データが示す両者の関係性-

・

第一子出産年齢上昇はそんなに問題なのか?-データでみる少子化との関係性-

・

「女性活躍推進」=「少子化推進」の失敗を繰り返さないために-超少子化社会、脱却への一処方箋-

・

犯罪抑止という「子育て支援」-少子化社会再考・犯罪データからの考察-

・

貧乏人の子沢山、金持ちの子沢山-少子化社会における「子どもの価値」を再考する