消費の停滞が続いている。最近の消費の動向を「家計調査」(総務省)でみると、物価や世帯人員などの変動の影響を調整した家計消費の水準は、過去15年間でほぼ最低の水準となっている。供給側の統計をもとに作成された「消費活動指数」(日本銀行)においても、物価の変動とインバウンド・アウトバウンド消費の影響を調整した実質消費は、アベノミクスが始まる前の水準に戻ってしまった。こうした中、消費者物価も横ばいから下落に転じつつあり、デフレへの逆戻りが懸念されている。

2014年春を起点とするこのような消費の停滞については、消費増税後の反動減や天候不順の影響など、さまざまな要因が指摘されてきた。公的年金を始めとする社会保障の将来不安が消費の抑制をもたらしているとの見方もあるが、これらの説明はどの程度もっともらしいものなのだろうか?本稿ではこの点について考察してみたい。

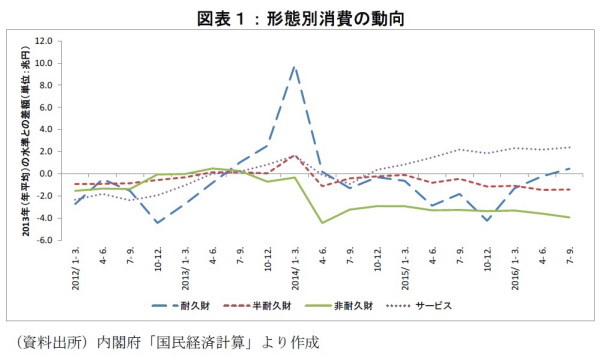

消費の落ち込みが2014年4月を起点としていることから、消費の低迷については増税後の反動減の長期化がその原因とされることがしばしばある。だが、「国民経済計算」(内閣府)を基に形態別消費の動向をみると、洗剤など一部の商品を除くと買い置きのしにくい非耐久財の落ち込みが顕著であり(図表1)、消費の停滞は自動車や家電などの耐久財に対する駆け込み需要の反動減という理由だけでは十分に説明できないことが確認できる。

消費の停滞については天候不順の影響を強調する見方も少なくない。例えば、2014年の夏から秋にかけては「冷夏」が消費の回復を後ずれさせている要因であるとの見解が経済財政諮問会議などにおいて示された。

だが、気象庁から公表されているデータを基に14年夏の天候の状況を確認すると、6月と7月については全国的に平年並みか平年を上回る気温となっており、天候不順が顕著なのは低温・多雨と日照不足の生じた西日本の8月のみであることがわかる。

衣料品など季節性の高い商材が数多く含まれる百貨店売上高のデータを利用して推定を行った場合にも、天候が消費に与える影響は限定的なものであり、「冷夏」が消費の減少をもたらしたという見解は実証的に支持されない(1)。

最近の消費の動向については、公的年金制度の持続可能性への懸念などに伴う将来不安が消費の停滞をもたらしているとの見方もある。だが、社会保障の充実と安定財源の確保を謳った「社会保障・税一体改革」の一環として実施された消費税率の引き上げ後に、消費の大幅な落ち込みが生じたことを踏まえると、将来不安の低減が消費の増加をもたらす効果は、消費増税が消費の減少をもたらす効果を上回るほど大きなものではないことが示唆される。

これらの点を踏まえると、消費の動向を規定する基本的な要因に立ち返って所得と消費の関係を点検してみることが、最近の消費の動向を理解する上で有益ということになるだろう。

そこで、「家計調査」のデータを基に過去3年半にわたる実質可処分所得と実質消費支出の推移を眺めてみると、消費増税前と最近時点の数ヶ月を除くと両者はほぼ軌を一にする形で推移していることが確認できる。

実質可処分所得は2013年夏から14年春にかけて大幅な低下がみられるが、これは名目所得が横ばいとなる中で、円安による輸入物価の上昇と消費税率の引き上げに起因する物価の上昇によって実質所得が押し下げられたことによるところが大きい。

増税後に大きく落ち込んだ消費は14年の秋口から15年の春先にかけてやや持ち直しの動きがみられたが、増税前の水準に戻らないまま再び減少に転じ、16年入り後は一進一退を続けている。

以上の点を踏まえると、今後の政策運営においては、家計所得の動向や消費税率引き上げの影響を含む物価の動向という基礎的な要因が消費に与える影響をこれまで以上に注視して、景気の動向や財政健全化の道筋について誤りのない判断をしていくことが重要と考えられる。

----------------------

(1)この点についての詳細は中里透「消費増税後の消費動向」(上智大学経済学部ディスカッションペーパーシリーズJ16-01,2016年8月)を参照のこと。

----------------------

中里 透 上智大学 経済学部

ニッセイ基礎研究所

【関連記事】

・

2016~2018年度経済見通し(16年11月)

・

法人企業統計16年7-9月期~企業収益は最悪期を脱しつつあるが、経常利益の伸びは特殊要因でかさ上げ

・

家計調査16年10月~消費は持ち直しつつあるが、生鮮野菜の価格高騰による悪影響には要注意

・

鉱工業生産16年10月~持ち直しが続く生産、在庫調整の進展が好材料

・

日本は豊かなのか? 「一人当たりGDP」で見る日本の未来-「中期経済見通し」から見えるもの(その1)