この記事は2025年7月4日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「フランスで需要過熱の日本アニメ、日仏共同製作が成長のカギ」を一部編集し、転載したものです。

(フランス国立映画センター「Le marché de l'animation」ほか)

世界的に人気を集める日本のアニメは、フランスでは特に熱烈に受け入れられている印象があるが、実際、どれほど受容されているのだろうか。今年6月8~14日にかけて開催された世界最大級のアニメーション映画祭である「アヌシー国際アニメーション映画祭」の併設見本市で発表されたレポートなどから、日本のアニメ映画の浸透状況を例にひも解いていきたい。

同映画祭では、日本作品の存在感が年々増しており、ここ数年は複数の日本アニメが同映画祭の公式セレクションに選ばれている。例えば、長編コンペティション部門では、2021年から25年まで安定して3本前後の作品が出品されている。今年は長編、短編、テレビ作品、VR(仮想現実)作品などすべての部門を合わせて合計9本の日本作品が選出され、長編部門では『ChaO』が審査員賞を受賞するなど、高い評価を受けた。

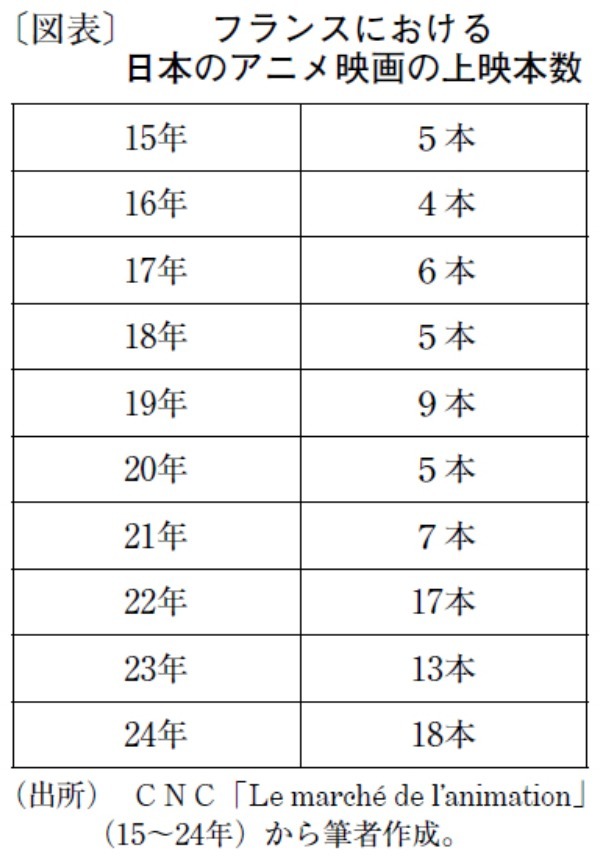

映画の劇場公開本数の推移も、こうした評価の高まりを裏付けている。フランス国立映画センター(CNC)によると、フランスにおける日本のアニメ映画の年間劇場公開数は1996年にはわずか3本だったが、2024年には過去最多となる18本にまで増加している(図表)。

観客動員数も伸びている。23年には宮﨑駿監督の『君たちはどう生きるか』が約159万人の動員を記録し、それまでフランスにおける日本映画史上最大のヒットだった『千と千尋の神隠し』の約143万人を更新した。漫画発となる映画でも、22年の『ONE PIECE FILM RED』が約98万人、24年には『SPY×FAMILY CODE:White』が約18万人、『「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が約15万人を動員するなど一定の集客力がうかがえる。

しかし、フランス市場には制度的な壁も存在する。例えば、動画配信サービス(VOD)は「SMAD(オンデマンド型オーディオビジュアルサービス)政令」により、欧州作品を一定の割合で配信することが義務付けられており(クオータ制)、日本作品をはじめとした欧州以外の作品の流通は制限されやすい。欧州以外の作品が限られたパイを奪い合う構図のなか、その多くを米国のハリウッド作品が占めている。

こうした課題を乗り越える戦略として、日本とフランスの制作会社による国際共同製作が注目されている。これによる作品は日本とフランスの作品として扱われ、欧州市場への参入が容易になることから、新たな海外展開手法の一つとして期待されている。

日仏双方の連携が深まることで、より多彩な作品がフランスをはじめとした欧州市場で紹介されることが期待される。当機構も、日本政府の方針や経済界・業界からの協力要請などを踏まえ、日本のコンテンツの海外展開支援に引き続き取り組んでいく。

日本貿易振興機構(ジェトロ)パリ事務所 ディレクター/吉澤 和樹

週刊金融財政事情 2025年7月8日号