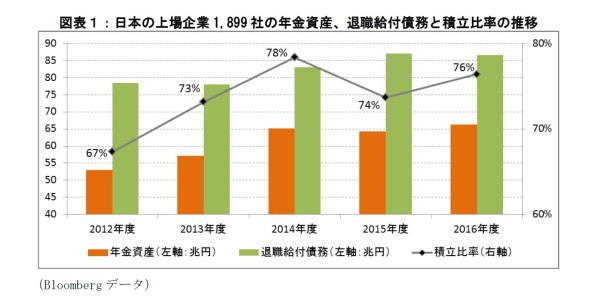

日本の上場企業のうち2012年度決算から2016年度決算まで5年間継続して退職給付会計の詳細を発表している企業1,899社の合計値に関して、積立比率(年金資産/退職給付債務)の推移を示したのが図表1である(*1)。2012年度決算時に67%であった積立比率は2016年決算時に76%にまで改善している。積立比率の上昇は、退職給付債務が79兆円から87兆円まで拡大した(+10%)一方で、年金資産が53兆円から66兆円に拡大した(+24%)ことが要因であることが分かる。

-----------------------------------

(*1)2016年度の場合、2016年4月~2017年3月の期間に会計期末を迎える上場企業を計算対象としている。

-----------------------------------

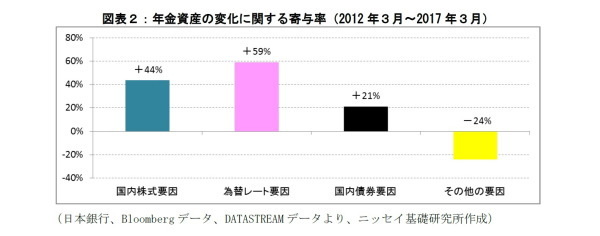

図表2は、資金循環統計における確定給付型年金の四半期データを用いて、2012年3月から2017年3月までの年金資産の変化について、国内株式(TOPIX)、為替レート(米ドル/円)と国内債券(NOMURA-BPI総合)の各変化で寄与率を計算した結果である。年金資産の変化に関する寄与率は、国内株式要因が+44%、為替レート要因が+59%、国内債券要因が+21%であった。よって、年金資産の増加は、2012年末の安倍政権誕生後に生じた運用環境の改善(株高・円安・金利低下)が大きく影響している。しかし、現在は、長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策におけるイールドカーブ・コントロールによって10年国債金利がゼロ%前後を推移している状況下にあることを考えると、これ以上の金利低下の余地はほとんど残っておらず、国内債券投資によるリターンを大きくは望めない。今後も年金資産が増加し続けるかどうかは、国内株式投資と対外証券投資からリターンが得られるかどうかがポイントとなる。

一方で、退職給付債務の拡大は、積立比率を引き下げる方向に寄与していた。主に退職給付債務の拡大に寄与したのは割引率の低下である(図表3)。退職給付債務の計算に用いる割引率は「安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定すること」とされており、異次元金融緩和による国債利回りの低下の影響を受けている。2014年度には割引率が0.41%低下した結果、退職給付債務は5兆円増加し、2015年には0.43%低下した結果、退職給付債務は4兆円増加した。2016年度には割引率が0.05%低下したが、退職給付債務の変化はほぼ横ばいであった。また、2013年度から2015年度までの割引率の変化に対する退職給付債務の変化から逆算すると、日本の上場企業における退職給付債務のデュレーションは平均的に14年程度だと考えられる。将来の給付に対応する年金運用の期間が35年超であることを考えると、将来キャッシュフローが前半に偏っている可能性が高い。今後は、イールドカーブ・コントロールによって国債利回りの変化は限定的になっているため、退職給付債務の変動も落ち着いていくものと考えられる。

ところで、期待収益率と割引率の差の情報は、企業年金のリスク許容度を知る上で参考となる。この5年間で、上場企業が想定している期待収益率と割引率の差は拡大している(0.36%→1.42%)。これは、企業年金のリスク許容度が改善したことを意味している。企業業績の向上により掛金拠出に対する余裕度が高まっているといった要因が背景にあるものと考えられる。しかしながら、一般的に、期待収益率と割引率の差を拡大させた場合は、相対的にリスクをとったポートフォリオに変更しないと、想定した期待収益率を得るのは難しい。よって、意識的にリスクを受け入れて、国内債券投資から国内株式投資や対外証券投資への投資割合を増やしてリターンを求めるといった対応を選択した企業年金も中にはあったものと思われる。一方で、退職給付債務において将来キャッシュフローが前半に偏っている場合や、従業員の平均年齢が上昇傾向にあるといった状況下にあれば、これらの要因はリスク許容度が悪化する方向に働く。市場環境の変化により、国内株式投資や対外証券投資からのリターンが頭打ちになった際には、掛金拠出や支払開始年齢の引き上げといった選択肢も議論の俎上に載ってくることも含めて、リスク許容度を見直し期待収益率を引き下げる必要性が今後出てくるかもしれない。

福本勇樹(ふくもと ゆうき)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部

准主任研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・

老後保障と企業年金(退職金)の役割期待

・

NOMURA-BPI総合は年金にとって適切なインデックスなのか

・

企業における女性活用の変遷と今後の課題

・

米国におけるGIC投資の留意点

・

マイナス金利下での退職給付債務の割引率について-ASBJが議事概要を公表したが、今後の議論が重要-