行列ができるグルメスポット~東京・丸ビルで極上ランチ

東京駅前の丸ビルの飲食店街は、人気を誇る70軒もの店が自慢の味でしのぎを削っている。昼時は大盛況となるが、その中でもひときわ行列が目立つ繁盛店が、洋食のグリル満天星だ。

客を呼び込む料理はグラタンにハンバーグ。中でも半数以上の客が頼んでいるのがオムライス。グリル満天星では「オムレツライス」(1730円、店舗によって金額は異なる)と呼んでいる。

厨房では、タマネギやマッシュルームなど8種類の具材を炒め、そこに生米を投入。「ベーキライス」という洋風炊き込みご飯を作っている。別の鍋でたっぷりの野菜と牛スジを煮込んで作った自家製ブイヨンを加えて、炊き上げる。およそ30分で炊き上がったベーキライスを冷蔵庫で一日寝かせ、注文が入ったところでケチャップライスに。

「素材の味が染みています。手を加えれば加えるほどおいしいじゃないですか」(麻布十番本店料理長・武藤雅之)

仕上げは卵にエビなどの具材を入れて焼き、それをケチャップライスに乗せて、絶妙な半熟加減で包み込む。自慢のデミグラスソースがかかって完成だ。

「オムレツライス」は食べたいけど他の味も惹かれるという人には、エビフライやハンバーグなど8種類の料理から2種類を選べる「ワンプレートミックス」(2160円)が人気。

グリル満天星の麻布十番本店は東京・麻布の裏通りにひっそりとある。開業から31年、客の多くは常連だ。

グリル満天星が愛される理由その1「こだわりの食材」。

たとえば「ハンバーグステーキ」(1940円)は牛と豚のひき肉を7対3の割合で使用。通常は粘りを出すために入れる豚肉だが、満天星はこれにもこだわっている。わざわざ宮崎県川南町の養豚農家「永田種豚場」と契約し、豚肉を取り寄せているのだ。

満天星が使うのは農林水産大臣賞を2回も受賞した宮崎県のブランド豚。「アグーが50%入っているのが『南の島豚』の特徴です」と、グリル満天星の三宅伸幸は言う。「南の島豚」は、沖縄産のアグー豚と赤豚や白豚を掛け合わせている。

その肉をさらにおいしくしているのが餌の工夫。通常の飼料に焼酎の酒かすを混ぜ込んでいる。その結果、「他の豚肉よりも7~8倍、うまみ成分が多い」(永田種豚場・永田茂民さん)。焼酎かすには整腸作用があり、豚の食欲が増加。よく食べてうまみのある肉に仕上がるという。だから見事なサシが入る。丹精込めて作った豚肉を惜しげもなくミンチにし、ハンバーグに混ぜているのだ。

客に愛され続ける洋食店~「グリル満天星」人気の理由

満天星が愛される理由その2「手間を惜しまぬ調理」。

スタッフから「満天星の歴史」とまで言われているのは、満天星総料理長・窪田好直(86)。窪田の役割は各店舗の味のチェックと若手の育成だ。窪田が特にこだわるのが、店に入って真っ先にチェックしたデミグラスソース。多くのメニューの味の決め手となる。

まずタマネギなどの野菜を焦げ目が付くまで焼き、さらに牛のスジ肉も焼く。焦がすまで焼いた仔牛の骨も入れ、これらを自家製ブイヨンでじっくりと煮込んでいく。

「一日中煮込みます。この場所を通るコックが交代でかき混ぜる」(窪田)

見ていると、サラダ担当がかき混ぜ、その10分後には今度は調理部長が混ぜにくる。さらに10分後には焼き場担当が混ぜる……こんな調子で毎日50回以上、デミグラスソースを混ぜるのだ。

途中で浮いてくる赤い脂は丹念にとって集めておく。実はこれにもうまみが詰まっており、集めた赤い脂に小麦粉を加え、これをソースに合わせると「とろみ」が生まれる。ようやくデミグラスソースが完成だ。

「だいたい1週間で上げるようにしている。それぐらいかけないとコクが出ない」(窪田)

このデミグラスソースがたっぷりと使われているのが「ビーフシチュー」(3450円)や「ハヤシライス」(1940円)。奥深い味わいは、手間のかかったデミグラスソースがあってこそ、だ。

満天星の味を作り上げたのが窪田なら、広めたのは満天星の運営会社・ファインフードシステムズ社長の三宅尚典(78)だ。

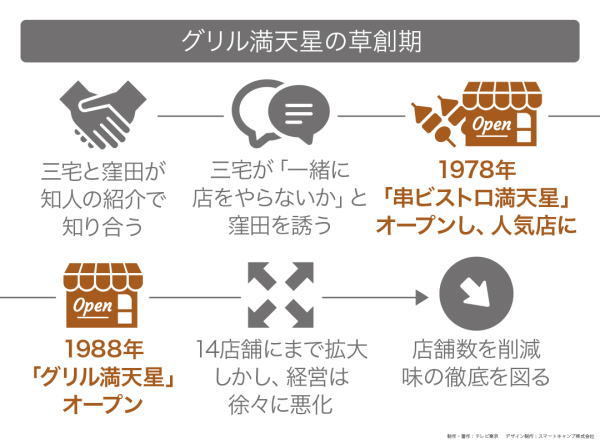

2人が出会ったのは41年前。三宅が窪田の味に惚れ込み、二人三脚でスタート。目指したのは「ご飯に合うフランス料理です。和風の家庭味の要素を入れていくんですね」(三宅)だった。

満天星が愛される理由その3「日本人が好む家庭の味」。

たとえば人気メニューの一つ「ロールキャベツのグラタン」(1730円)の隠し味はみそ。白みそを卵にとき、ロールキャベツの種のつなぎに使っている。これで日本人の舌に馴染みやすい味になると言う。また、種にはタケノコや椎茸など5種類の具材を入れている。この種をキャベツでくるみ、トマトソースで煮込む。酸味の中に優しい味が隠れている、まさに日本人好みの洋食だ。

出店場所に応じたメニューも開発している。羽田空港国際線ターミナルの飲食店街にあるグリル満天星の店舗「PORT-SIDE KITCHEN」は場所柄、外国人客が多い。彼らのために作ったのが「ガーリックピラフステーキプレート」(1730円)だ。「ベーキライス」をバターとニンニクペーストで炒めてピラフにし、上に乗せるのは柔らかな牛のフィレ肉のミディアムレア。シソや福神漬けを添えて、日本らしさも演出している。

こんなやり方で満天星は都内に8店舗を展開、14億円を売り上げる。

「ライバルはいないですね。勝ち負けではなく、うちはうちの分野を死守していく。強いて言えばライバルはおふくろの味です」(三宅)

日体大の学生も大満足~原点は給食事業

日本体育大学の横浜・健志台キャンパス。合宿寮の食堂は実はファインフードシステムズが運営している。料理長の浅沼雄一は以前、フレンチレストランで腕をふるっていた。だからメニューは「チキン香草パン粉焼き」「チーズハンバーグホイル焼き」など、学食とはいえ、手が込んでいる。

「やはり提供する直前に調理するのが一番おいしいと思うので、レストラン近いやり方をしています」(浅沼)

日体大生が平らげている様子を嬉しそうに見ていたのは社長の三宅だ。

「『おかわり』と言って食べているのを見ると、商売そっちのけです。ここにはよく来ます。僕たちの出発点ですから」(三宅)

満天星の歴史はこの給食事業から始まった。三宅は戦争が始まった1941年の生まれ。食糧難の時代だが、両親は給食事業を営み、母親の作る料理が大好きだったと言う。

慶應義塾大学時代は体育会系柔道部でならした三宅は、卒業後は家業を継がず、当時最先端のパレスホテルに就職した。

「そこで本当のフランス料理を初めて食べました。世の中にこんなおいしいものがあるのかと思いました」(三宅)

三宅の心に「いつか自分も洋食の店を持ちたい」という夢が生まれた。ところが両親が相次いで病に伏し、営んでいた給食事業は継続の危機をむかえる。会社に戻るように姉に迫られた三宅は、ホテルをやめ、給食事業を継ぐことになった。

「やはり俺がやらなきゃいけないという気持ちはありました。だから諦めというより納得。しょうがないという感じでした」(三宅)

一方、三宅の盟友となる窪田は中学を卒業後、毎日新聞へ。社員食堂に入り浸るうちに料理人の修行を始め、22歳で当時宮内庁御用達だった丸之内会館に職場を移す。

当時の料理界は今以上に上下関係が厳しい縦社会。料理は教えてもらえず、味は盗んで覚えるのが当たり前だった。そこで窪田は貪欲に味を身につけた。腕を上げるためには手段を選ばず、レシピを盗み見ようとして、鍵がかかった部屋に窓から忍び込むようなことまでした。

執念は実り、メキメキと頭角をあらわした窪田。その実力は「天皇の料理番」秋山徳蔵氏の目にも止まり、園遊会で秋山氏から宮中料理の盛り付けを任されたことも。一方、丸之内会館では6年という異例の早さで料理長となるが、同僚との関係はギクシャクしていく。

「僕がうるさくて細かいんです。若いのが役員に『厳しくてやっていられない』と訴えたらしい」(窪田)

結局、丸之内会館はやめ、その後職場を転々とすることになる。

「天皇の料理番」に認められた男と一流ホテル営業マンの挑戦

窪田の転機は45歳の時。知り合いからたまたま紹介されたのが三宅だった。

「窪田と合うとは思わなかった。ニコリともしないんですから、初対面なのに」(三宅)

しかし、その印象は窪田の味を知ると180度変わる。取引先のパーティー料理を試しに窪田に任せてみたのだが、デミグラスソースを使ったビーフシチューが衝撃的なおいしさだった。

その瞬間、三宅の心にしまっていた夢が蘇った。一緒に店をやらないかと誘った三宅に、窪田は「僕は気難しいよ。僕を使うのは難しい。でも思うようにやらせてくれるんだったら、お願いします」と答えたという。

窪田に給食事業を手伝ってもらいながら三宅は物件を探し、1年後、赤坂に串焼きビストロの店「串ビストロ満天星」をオープン。これが女性客に受け、大繁盛した。そして10年後、満を持してオープンさせたのが、麻布十番の「グリル満天星」だった。

すると、窪田がテレビで引っ張りだことなって店の知名度がアップ。その勢いに乗って、三宅は店を14店舗まで増やす。しかし、新規店の業績は振るわず、経営は徐々に悪化。三宅の元には、「がっかりした」というクレームが相次いだ。

「展開を失敗したかな、と。店の数をこれ以上増やしたらダメだと反省しました」(三宅)

三宅は店舗数の絞り込みにかかる。8年をかけて現在の8店舗にしたのだ。それと同時に、窪田は各店舗を回り、満天星の味の徹底を図った。

三宅は新たな取り組みも始めた。それが持ち帰り用のお弁当作り。本物の洋食をもっと広めようと、店で出しているのと同じ本格的なハンバーグやエビフライを詰め込んだ(「洋食弁当」1620円)。さらに、業者と組んで宅配も開始した。

「お店で出るのと同じものを詰め合わせて、温かいうちに届く。本物の洋食を広めたいという気持ちは常々持っています」(三宅)

「満天星」総料理長が考案~数値が改善したヘルシー食

総料理長の窪田が、自宅で毎日食べているのが自家製のタマネギスープだ。窪田は40年前に糖尿病を発症し、医者からはインスリンの注射を勧められたが、自分で作る食事で改善したいと相談し、このスープを飲み始めた。

「だいたい一日に1個、タマネギを食べています」(窪田)

医者も太鼓判を押すタマネギ効果に加えて、朝晩を低カロリーのメニューに変えたところ、異常だった血糖値は正常値まで下がり、血圧も大幅に改善。体重は18キロも減ったと言う。この経験は満天星にも生かされている。

「お客さんの健康を考えたメニューにしようと、レシピを全部考えた」(窪田)

満天星のロールキャベツやベーキライスなどに野菜がふんだんに入っているのは、お客の健康を考えてのことだ。

さらに満天星では2年前から特別な健康メニューの提供も始めた。「ロカボ」、いわゆる低糖質メニューを予約限定で提供しているのだ。

例えばハンバーグのつなぎにはパン粉の代わりにおからを使い、「オムレツライス」には低糖質米を採用。前菜からデザートまで6品に工夫を施し、糖質量は通常メニューの3分の1に。カロリーも800キロカロリー台に抑えた。

~村上龍の編集後記~

「村上龍がハヤシライスを食べ続けるのを止めさせろ」。副調整室から指示が出たらしい。本来スタジオでの試食が苦手なのだが、かなり食べ続け、「龍さん、そろそろ収録しないと」と小池さんに言われて止まった。

子どものころ、たまに家族で食べた洋食。シェフの主張ではなく、客の笑顔のために丹念に作られた料理。懐かしく優しい味。

三宅社長と窪田シェフの出会いは奇跡的で、二人は長い付き合いだが「仲良し」ではない。だが、現代では消えつつある「信頼」で結ばれている。「言いたいことは全部言う」が基本となる信頼である。

<出演者略歴>

三宅尚典(みやけ・よしのり)1941年、東京都生まれ。1963年、慶應義塾大学卒業後、パレスホテル入社。1978年、ファインフードシステムズに専務取締役として入社。1980年、社長就任。

窪田好直(くぼた・よしなお)1932年、東京都生まれ。1948年、毎日新聞写真部入社。1954年、丸之内会館入社。1978年、ファインフードシステムズ総料理長に。

【編集部のオススメ記事カンブリア宮殿】

・地域の健康を守る!異色のドラッグストア薬局 サンキュードラッグ

・「土佐料理」の名付け親!地方活性化も図る100年企業 土佐料理司

・楽しくなければスーパーじゃない!買い物でワクワクさせる…リアル店舗の逆襲 サミット

・豆苗をブレイクさせて年商100億円!廃業の危機からスプラウトで農業を変える 村上農園

・子供に食べさせたい!豆腐のオンリーワンカンパニー おとうふ工房いしかわ