この記事は2021年8月30日に「The Finance」で公開された「【連載】グリーン規則インパクト~立ち位置に即し影響度が異なる化学業界」を一部編集し、転載したものです。

本連載の第1回ではEUタクソノミと関連する規則・基準について、その概要と想定される論点等述べた。第2回に当たる今回は、業界の中でも、立ち位置・取扱商品等に即し、規則等のインパクトや取り組み度合いが異なる化学業界につき、ファイナンスに求められる観点含め整理する。

我が国カーボンニュートラルと化学業界

第1回冒頭でも触れた、我が国のカーボンニュートラルについては、「制約ではなく成長ドライバーである」との発言に見られる通り、現政権の高い意気込みが窺える。実際、菅内閣発足から2か月後の2020年12月には、カーボンニュートラルへの期待が高い14の重点項目について、今後にむけたロードマップ等示した「グリーン成長戦略」が公表された(※1)。同戦略では、各分野の現在の延長線上で達成できる技術基準ではなく、2050年カーボンニュートラルに必要な技術水準を定めた野心的な計画が、ゴールをもとに設定されている。たとえば、現在開発が進められている洋上風力や地熱発電を組み込んだ安定した再エネの提供や、燃料や製造における熱需要に対応した水素関連技術の発展などである。中には、現在の産業構造から変革が必要な産業もあるとされており、政府は、民間企業の大胆なイノベーションを後押しすることで、産業競争力の強化・新産業の創出を支援するとしている。

日本はこれまで2050年度80%削減を掲げてきたが、個別産業や企業ではすでに2050年カーボンニュートラルに向けた取組みが行われている。

本稿では取り上げる化学業界は、他の業界と比べサプライチェーン上の範囲が広い。事業内容により、資本財提供を中心とする川上企業、部材提供を中心とする川中企業、最終製品提供を中心とする川下企業とここでは分類する。以下でサプライチェーンにおける川上企業、川中企業、川下企業に分けて、それぞれの特徴や企業の取組みを解説する。まずは、CO2排出量の算定手法について、概観したい。

脚注

※1:さらに2021年6月18日にはグリーン成長戦略の改訂版が公表された。重点項目として(1)次世代再生可能エネルギー、(2)水素・燃料アンモニア産業、(3)次世代熱エネルギー産業、(4)原子力産業、(5)自動車・蓄電池産業、(6)半導体・情報通信産業、(7)船舶産業、(8)物流・人流・土木インフラ産業、(9)食料・農林水産業、(10)航空機産業、(11)カーボンリサイクル・マテリアル産業、(12)住宅・建築物産業、(13)資源循環関連産業、(14)ライフスタイル関連産業が設定されている。

CO2排出量の算定

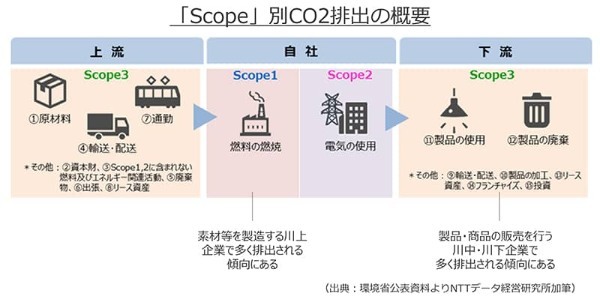

現時点でのCO2排出量を算定する基準としては、GHGプロトコルが提唱する「Scope」の概念が、国際的に使用されている。「Scope」では、企業の排出するCO2が、1)自社における直接排出、2)自社における間接排出、3)取引先からの排出(サプライチェーン上での排出)の3つに分類されており、それぞれ自社が関連する経済活動からのCO2排出量の算定を行う指標として活用されている。

- Scope1:事業者が直接的に排出するCO2(例:自家発電設備や製造プロセスから排出されるCO2)

- Scope2:事業者が間接的に排出するCO2(例:電力や熱・蒸気から排出されるCO2)

- Scope3:間接的な排出のうちScope2以外のもの(例:サプライチェーン上での間接的な排出されるCO2)

各企業が削減に取り組むCO2はサプライチェーン上の立ち位置に依存する。たとえば、素材の製造を行う川上企業では多量のエネルギーや電力が必要になるため、自社排出のCO2(=Scope1、Scope2)が多くなる傾向にあり、素材の加工を行う川中企業や最終製品を販売する川下産業においては自社でのCO2排出が少なく、製品流通時のCO2排出が主流であることから、サプライチェーン上のCO2排出(=Scope3)が多くなる傾向にある。

化学業界の特徴

化学業界の裾野は広く、石油化学をはじめとする有機化学や無機化学、肥料化学など様々なサプライチェーンを形成している。日本国内においては鉄鋼業に次いで第2位のCO2多排出産業である(※2)。それゆえ、CO2排出量削減に際しては、Scope1~Scope3まで満遍なく対応することが必要とも言える。

業界団体の1つである日本化学工業連盟は、これまでも経団連(日本経済団体連合会)の提唱する低炭素社会実行計画に参画していたが、フェーズ1における2020年時点、フェーズ2における2030年時点での削減目標は共に2005年時点のBAU比(後述)での削減目標であった。2019年にはBAU比だけの目標設定では化学業界のCO2削減貢献がアピールできないとし、2030年目標に対しBAU比目標に加え、新たに絶対量の削減目標を追加した。

BAUとはBusiness As Usualの略で、訳すと「普段通り」という意味になる。そしてBAU比は、対策をしなかった普段通りの排出量と削減対策をした後の排出量を比較するものであり、削減対策の効果がどの程度あったのかを示している。しかし、この比較方法では削減対策の効果を測定することはできるが、絶対量を抑制する指標にはならないという問題があった。とはいえ、絶対量排出目標だけでは、素材や製品の生産量の増減など活動量に左右される指標であるため、CO2削減対策を行ってもその効果が表に見えづらいという問題があった。

今般、日本化学工業連盟が定めたBAU比目標と絶対量目標の両立は、活動量に左右されず、CO2削減施策によりどれほどの環境貢献を行っているかを示す野心的な目標設定となっている。

以下で川上・川中・川下等、プライチェーン上の立ち位置に即し、影響度合いや取り組みを述べる。

川上企業

特徴

川上企業とは、素材開発・製造を中心に行う企業を指す。川上企業は、その製造に由来して多大なエネルギーを必要とする。川上に属する多くの企業では、自家発電設備の活用により、製造に必要なエネルギーを賄うため、先述の「Scope」でみると、川中企業、川下企業に比べ、Scope1排出量が多くなることが特徴であり、構造的な課題として認識されている。

Scope1を削減するための施策としては、設備効率の改善、製造プロセスの見直し、コージェネレーションの高効率化、再生エネルギーの活用そしてCCU/Sなどの二酸化炭素活用技術の適用が挙げられる(CCU/SはCarbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略語であり排出される二酸化炭素を貯蔵し、エネルギーに変換し活用し大気への放出を抑制する技術である)。

課題と期待 ―― 燃料アンモニアの混焼 ――

しかしながら、川上企業に属する各社の開示資料を見る限り、設備効率の改善や製造プロセスの見直し、コージェネレーションの高効率化には取り組んでいるものの、自家発電として活用している火力発電設備から排出されるCO2を抜本的に削減するには至っていないようにも見受けられる。

たとえば、石炭火力発電は多量のCO2を排出する設備として国際的にも議論の対象となりやすく、特に日本は火力発電を推進する立場としてCOP25(第25回気候変動枠組条約締約国会議)で化石燃料に依存する国を意味する「化石賞」を受賞している。その後非効率火力発電の撤退は決めたものの、高効率火力発電については引き続き推進していく姿勢を見せている。

2020年に経産省で開催された石炭火力WGでは、化学業界で使用されている火力発電はコージェネレーション利用により実質発電効率50%程度と高い効率性が示された。一般的な火力発電設備の発電効率は38%以下とされており、高効率に分類される超々臨界圧火力発電設備の発電効率が41%~43%であることから化学業界で使用されている火力発電の効率性の高さが窺える(※3)。

こうした火力発電からのCO2を抑える取組みとして、燃料アンモニアの混焼が現在期待されている。燃料アンモニアは燃焼させてもCO2を発生させない次世代燃料として、先述のグリーン成長戦略においても重点項目の1つとして取り上げられているものである。現在は20%混焼の実証実験段階であるが、実用化されると川上企業の自社排出CO2を抜本的に削減する施策として期待が寄せられている。

ただし、燃料アンモニアについては、供給体制の構築が課題になっている。グリーン成長戦略によると火力発電設備一基で燃料アンモニアを20%混焼するためには50万トンのアンモニアが必要であるとされ、仮に日本全国の火力発電設備で20%混焼を行うと年間2000万トンのアンモニアが必要となる。これは全世界のアンモニア流通量に匹敵する量であり、今後は国際的なサプライチェーン構築を含めた新たな生産体制の確立が求められていると言える。

その他課題と検討状況

このほか、川上企業においてはエネルギー取得時以外にも、製造プロセス自体の課題もある。例えば、セメント製造においては大量の石灰石を燃焼するプロセスが必要になるが、このプロセスにおいて大量のCO2を排出してしまう。(石灰石主成分であるCaCO3を熱分解することによりCaO+CO2が発生)。

セメント由来のCO2は日本のCO2総排出量の約3%(※4)にのぼるとされておりこちらも抜本的な改善が望まれているが、代替の効かない原料を由来とした問題であり解決へのハードルは高い。冒頭で述べた「グリーン成長戦略」では、重点項目の1つであるカーボンリサイクル技術の活用先として、セメント製造プロセスに焦点が当てられているほか、「革新的環境イノベーション戦」では、製造工程で発生するCO2を回収し、炭酸塩として固定化した後、原料や土木資材として再資源化するセメント製造プロセスの確立が議論されており、2030年の実用化に向けて検討が進められている。

川中企業

特徴

自家発電設備による素材製造を行う川上企業に対し、川中企業では素材の加工が主となる。このため、Scope1、Scope2排出が少なく、Scope3の排出が多い傾向にある。例えば、代表的な川中企業である半導体用シリコンなどを手掛ける信越化学工業では、2019年時点で、Scope1:178万トン、Scope2:361万トンに対しScope3:1,735万トンと自社からのCO2排出にくらべサプライチェーン上でのCO2排出が多いことが見て取れる。

各社の取り組み

川中企業においては、Scope1、Scope2の削減取組みも行われているが、社会的な貢献度合いの高いScope3の削減に注力している様子が全体として窺える。これは主に自社製品の使用に伴うCO2排出を抑制することを示しており、技術革新による社会全体のCO2を削減することを目的としていることにもよる。

先の信越化学工業では長期間使用に耐えうる塩化ビニル樹脂や、車両燃費を高めるシリコン素材、省電力化に貢献する半導体シリコン、省エネかつ高寿命なLED封止材料など自社の技術力を活かした製品開発を行っている。

また、総合化学メーカーである三井化学は、自動車部材などに使用される化石由来のポリプロピレンを植物由来で製造するバイオポリプロピレンの実用化に向けた取組を進めており、その実証事業は、環境省の委託事業として採択されている。現在のバイオポリプロピレンの製造方法ではコストが高く、実用化には至っていないが、同社の開発したIPA法では安価にバイオポリプロピレンの製造が可能となる。ポリプロピレンは日本で生産されるプラスチック製品の約2割を占める部材であり、同社のバイオポリプロピレン製造技術が確立されると、社会全体のCO2削減に大きく寄与することが期待される。

川下企業

特徴

川下企業では最終製品の製造・販売が主となるため、自社排出は少なく、Scope3(特に製品使用時のCO2排出)が多い傾向にある。これは大規模自家発電設備などの設備を有する企業が少ないことや製造の多くを外部委託しているビジネスモデルにも起因する。川下産業では川上、川中に比べ、エシカル消費などを意識するエンドユーザーに近いことから特に環境戦略が重要になってくる。

各社の取り組み

環境戦略の重要性を示す代表的な事例として米国小売り大手ウォルマート社とサプライヤーの関係が挙げられる。ウォルマート社ではサプライヤーと協業してCO2排出を1ギガトン削減することを掲げた「プロジェクトギガトン」を公表した。巨大な顧客接点を持つ小売事業者がサプライヤーに削減を依頼する意義は非常に大きい。ウォルマート社は同プロジェクトへの参画を納品業者判定の条件とはしていないようだが、ウォルマート社自身のScope3削減を考慮すると、少なからず影響があることが予想される。

国内化学製品製造大手の花王では、従前より「欧米の流通事業者から気候変動や容器包装などに関する課題解決の要請が強まっており、長期戦略がないと取引に影響する可能性がある」と考えており、自社のESG戦略の構築に注力している様子が窺える。

同社では2019年4月に『Kirei Lifestyle Plan』と銘打ったESG戦略を公表。重要テーマとして「サステナブルなライフスタイルの推進」、「パーパスドリブンなブランド」、「暮らしを変えるイノベーション」、「責任ある原材料調達」、「脱炭素」、「ごみゼロ」、「水保全」など多岐にわたる環境項目において複数シナリオを設定し自社の経営戦略を交えた取組みを行っている。また、取り組みの多くは花王1社だけではなく、他企業、自治体、行政、大学等と連携し不足するノウハウを補うなどその本気度が窺える。

脚注

※2:2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)

※3:各火力発電設備の発電効率については経済産業省石炭火力WGにて示された。

※4:細谷俊夫:セメント産業におけるCO2排出削減の取組み

業界特性を踏まえた「グリーン」ファイナンスの観点

化学業界と一言にいっても、サプライチェーン上での立ち位置によりCO2排出傾向や取組みが異なることが窺えた。図表は、川上・川中・川下等、本稿で述べた企業の立ち位置に即し、CO2排出の特徴や想定される課題、観測された取組み(例)を整理したものである。

「グリーン」を意識したファイナンスの観点ではScope1における直接的なCO2排出削減を意識したトランジションだけでなく、環境貢献やScope3におけるサプライチェーン上でのCO2排出削減を意識した活動にも焦点をあてることが肝要である。

また、こうした「グリーン」への対応が求められるのは大企業だけではない。2050年カーボンニュートラルに向けて、今後は中小企業の活動にも注目が集まることが予想される。中小企業では間接金融が主軸となるため、地域金融機関に求められる役割は大きい。地域産業の動向を踏まえたトランジションの計画や、適用される環境技術の影響を把握するなど、現時点からカーボンニュートラルに向けた間接金融の在り方検討することが求められる。

金融機関においても他業種同様、こうした検討を金融業務への制約と捉えるのではなく、成長へのドライバーとして捉え、グリーンファイナンスの主役になることが期待される。