本記事は、森 泰一郎の著書『ニューノーマル時代の経営学』(翔泳社)の中から一部を抜粋・編集しています

ドミナント・ロジックと勝ちパターン

ドミナント・ロジックとは、経営者が事業の仕組みやビジネスモデルを検討したり、製品開発や技術開発、マーケティング・販売などの重要な資源配分の方針を立てたりすることを指す。このドミナント・ロジックは、経営者の頭の中に学習された知恵として構築されており、認知マップ(スキーマともいう)となっている。

ドミナント・ロジックとはつまるところ、事業を成功させるためのビジネスの組み立て方とその展開方法のその経営者なりの“勝ちパターン”になる。

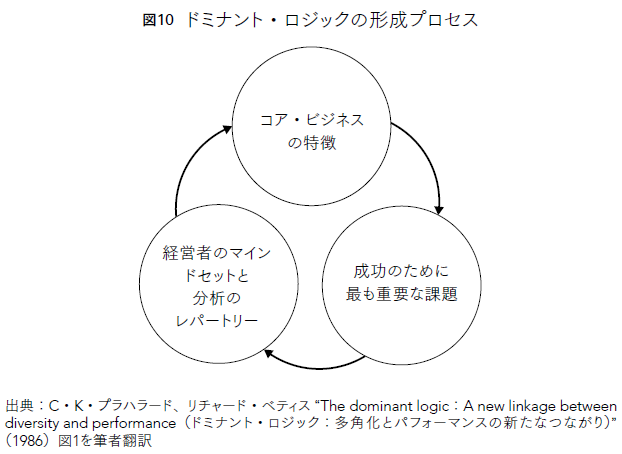

ドミナント・ロジックがどのように形成されていくのかについては、図10が示している。上から時計回りに見ていこう。まず、ドミナント・ロジックを獲得するプロセスとして、自社の本業であるコア・ビジネスがどのようになっているのかを経営者は考える。

次に、既存のコア・ビジネスで成功するために最も重要な課題は何かを考える。

最後に図の左になる、経営者としてのマインドセットと分析のレパートリー(パターンともいえる)を新規事業でも活かせるように学んでいくことでドミナント・ロジックは形成され、そのサイクルが回ることでドミナント・ロジックを複数持つことが可能になる。

一方で、経営者の勝ちパターンにハマっていないような事業を展開しようとしても、その勝ちパターンを横展開することができない以上、似たようなビジネスであっても、うまくいかないというのが大枠でのプラハラードらの結論である。

では、そもそもドミナント・ロジックが適用できない事業展開をしている場合にはどうしたら良いか。

プラハラードらは、事業ごとに求められる戦略面での多様性(つまり、顧客や製品がどれだけ複雑か)を減らすか、経営者が適用できるドミナント・ロジックを増やすか、どちらかであると述べている。ただし、短期的に新しい事業の勝ちパターンを学習するのは容易ではないため、ドミナント・ロジックが通用しない事業は撤退したほうが賢明だろう。

中長期的に見れば、ドミナント・ロジックは経営者の学習意欲やメンバー構成、メンバーの経験によって決定されることから、年齢や性別、経験したことがある業種など、経営者の多様性を増加させることで、ドミナント・ロジックを増加させることは可能であるとプラハラードらは指摘する。

事業ごとの“勝ちパターン”が利用できるか否かというと、若干安っぽくなりすぎるきらいはあるものの、それまでの多角化戦略の理論では議論されていなかった経営者自身の能力とその成長性が多角化戦略の足かせになる点はニューノーマル時代にも十分通用する考え方であろう。

このプラハラードとべティスの論文をより精緻化したのが、ロバート・グラント(※1)である。

グラントは1988年に、『Strategic Management Journal(9(6):639-642)』で‶On dominant logic : relatedness and the link between diversity and performance(ドミナント・ロジック論:多角化とパフォーマンスの関連性とつながり)"という論文を発表した。グラントは、ドミナント・ロジックには、どのような事業に対してどのように資源配分を行うべきか、事業におけるKSF(Key Success Factor:重要成功要因)は何かという企業戦略レベルのドミナント・ロジックと製造や設計、広告を行い、それを管理するオペレーションレベルのドミナント・ロジックがあることを指摘した。

経営者の勝ちパターンといっても、戦略レベルでどのように儲けるか、そのためにはどんな経営資源が必要か、それをどう調達するのか、というレベルのものと、実際に事業を行う上で、オペレーションをどう切り盛りするかという視点があり、プラハラードとべディスは両者をドミナント・ロジックと指摘していたが、グラントは多角化戦略の成否においては、とりわけどのように儲けるか、そのためにどんな経営資源が必要で、それをどう調達するのかという企業戦略レベルのドミナント・ロジックが重要になると指摘した。

一方で大きな疑問として、経営者がそもそも複数のドミナント・ロジック、すなわち勝ちパターンを手に入れることができるのか、という点が挙げられる。

(※1)ロバート・グラント:ボッコーニ大学教授。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)にて博士号を取得。RBVの研究者。『グラント現代戦略分析【第2版】』(中央経済社)は世界中のビジネス・スクールで教科書として利用されている

※画像をクリックするとAmazonに飛びます