本記事は、森 泰一郎の著書『ニューノーマル時代の経営学』(翔泳社)の中から一部を抜粋・編集しています

インテルの戦略転換と勝ちパターンの固定化

その点について、ロバート・A・バーゲルマン(※1)は、1994年に『Administrative Science Quarterly(39:24-56)』に掲載された‶Fading Memories:A Process Theory of Strategic Business Exit in Dynamic Environment(色あせない記憶:ダイナミックな環境下での戦略的撤退のプロセス理論)"において、インテルの半導体メモリ事業の撤退とマイクロプロセッサ(MPU)事業への参入の研究をもとに、経営者は自身の勝ちパターンに固執してしまうため、異なる複数のパターンを持ってビジネスをすることは難しいのではないか、と考えた。

インテルの当時の経営者は、ムーアの法則と呼ばれる半導体のマイクロプロセッサの搭載量は毎年2倍になる、という論文を発表したゴードン・ムーアであった。彼は半導体の研究者でもあった。

インテルは1980年代当時、64キロビットと256ビット世代の半導体メモリの開発に遅れが生じ、最大80%あったシェアを10%以下にまで落としてしまっていた。代わりに攻勢をかけていたのが、NECや富士通、日立などの日本企業である。

インテルとしては後続の1メガビットの半導体メモリで逆転しようと考えたが、そこに半導体不況がやってきた。その中で日本企業との競争に勝っていくためには最低でも20%のシェアが必要であり、そのためには2つの工場と、4億ドルという巨額の投資が必要とされた。

一方で、パソコンの市場が拡大しつつあり、マイクロプロセッサの開発も新規事業としてインテルにとっては魅力的であり、そこにも投資が必要であった。

厄介なことに、半導体メモリとマイクロプロセッサは必要となる勝ちパターンが大きく異なった。半導体メモリにおいての勝ちパターンは、少ない製品パターンについて、いかに安く効率的に生産し価格競争を行うかであるのに対し、マイクロプロセッサ事業は、製品のパターンが複雑で、その設計と製品デザインの良し悪し、そしてマーケティングが勝ちパターンであり、半導体メモリで重要であった製造部分についてはほとんど重要視されていなかった。

プラハラードとペディスのドミナント・ロジックの理論によれば、時間はかかるものの学習をして新しいドミナント・ロジックを学び取ることで、マイクロプロセッサ事業でも成功を収めることができることになる。

しかし実際には、ゴードン・ムーアおよびインテルを世界的企業にしたアンドリュー・グローブは目の前の難題に頭を悩ますのみで、どっちつかずの状態となっていた。つまり、ドミナント・ロジックを学び取って両方で勝つということではなく、その場で立ちすくんでしまったのである。

その反面、社内ではムーアとグローブが正式に半導体メモリから撤退し、マイクロプロセッサ事業に特化する戦略を採る前から、新しい事業であるマイクロプロセッサで勝つために経営資源を徐々にシフトさせていた。

そして、いざマイクロプロセッサ事業に集中すると、ムーアとグローブが決定したタイミングでは、すでにマイクロプロセッサ事業で勝っていくための経営資源の配分は、事業部レベルで完了していた。

以上のバーゲルマンの事例では、経営者はまったく新しい勝ちパターンが必要となる新規事業において、それを積極的に学習して勝ちパターンを増やすことではなく、どのように本業と新規事業をバランスするかという難しい課題に迫られ、その際には勝ちパターンを増やす前にどちらを選んだら良いか、と立ち止まってしまうことを明らかにした。

もちろんこのインテルの事例は、本業が衰退しつつある中での事業転換の事例であり、本業が安定的な企業にとっては当てはまらないかもしれない。しかし、ニューノーマル時代において、多くの事業において変化のスピードが速くなり、その際には本業が急速に縮小(シュリンク)することも十分に考えられる。

勝ちパターンは情報フィルターとなる

では、そのような状況下ではどのようにすれば良いのだろうか。バーゲルマンの指摘は、インテルの事例のように、現実をよく知る事業部の現場に権限を渡し、事業ごとのパターンで最適化を図ることになる。

バーゲルマンの示したインテルの事例に対抗し、プラハラードとペディスは1995年に『Strategic Management Journal(16(1):5-14)』において、‶The dominant logic : Retrospective and extension(ドミナント・ロジック:回顧と拡張)"という論文を発表した。

彼らは、ドミナント・ロジックは経営者の勝ちパターンであると同時に、情報のフィルターにもなっており、自身が好ましい情報だけをそこで選別し、残りは切り捨てる役割を担っていると考えた。

だからこそ、経営者は平常時においては、自身の勝ちパターンを簡単には変えることができないと考えた。自身が都合の良いように情報のフィルターをかけてしまっているからである。

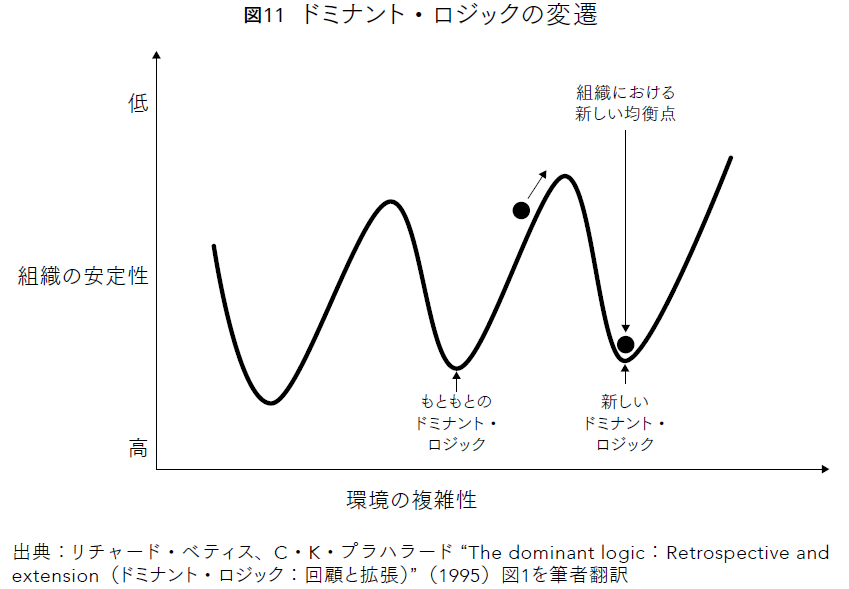

しかしながらバーゲルマンが言うように、事業の安定性が低くなったような際には、必然的に経営者として勝ちパターンを入れ替えなければならない。そのような場合には、経営者は環境に適応するような学習を迫られる結果、ドミナント・ロジックが増えるのではなく、学習によって入れ替わるのだとした。それを表したのが、図11である。

真ん中の「もともとのドミナント・ロジック」と書かれた箇所をご覧いただきたい。このドミナント・ロジックを使って事業を行うことができるのは組織の安定性が高いときである。一方で、環境変化などで組織を安定させるのではなく、変化させることが必要となる場合、経営者はこれまでの勝ちパターン、すなわち新しいドミナント・ロジックを下がる必要がある。

図の中で黒丸が山を駆け上っていくように描かれているのは、組織の安定性が減少するにつれ、よりドミナント・ロジックを変化させる取り組みが加速するからである。

そして環境に適応する新しいドミナント・ロジックを会得できた場合、企業の安定性は再び増す。このようなサイクルで経営者は環境変化への対応と学習、そして新たな組織の安定を得るというのが、彼らのモデルである。ただし、そのようなドミナント・ロジックの移行すら難易度が高いのが経営の現実である。

マリー・トリプサス(※2)とジョバンニ・ガベッティ(※3)は2000年に『Strategic management Journal(21(10):1147-1161)』に発表した‶Capabilities, cognition, and inertia : evidence from digital imaging(ケイパビリティと認知と慣性:デジタルイメージング産業の事例)"という論文において、ポラロイドが新しい市場を開拓するために情報を獲得し、学習を継続することができなかったために、デジタル事業において失敗したとしている。ちなみに、この論文は3千回以上引用されている。

彼らはポラロイドの事例から、前節で紹介したダイナミック・ケイパビリティを企業内で磨くことが重要だと説明している。

筆者は、ダイナミック・ケイパビリティというよりも、むしろ経営者がいかに自社の外から情報をとってきて、変化に対応するだけの情報を持てるかが、新規事業の成否を分けるのではないかと考える。

くしくも、プラハラードとベティスが最初の論文で経営者の多様性や学習意欲を増加させることがドミナント・ロジックの増加に役立つと述べたように、そして、この経営者の多様性を増加させ、より広く情報をとってくるために、多様性のある人材を登用したり、コンサルティングファームなどを使って外部のことを知ったりすることが重要である。

(※1)ロバート・A・バーゲルマン:スタンフォード・ビジネス・スクール・エドムンド・W・リトルフィールド教授。コロンビア大学にて社会学の修士号、経営学の博士号を取得。社内新規事業(コーポレートベンチャーリング)および多角化戦略の世界的研究者。

(※2)マリー・トリプサス:カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校教授。ハーバード大学にてMBAを取得し、MITスローンスクール・オブ・マネジメントで博士号を取得。イリノイ州の公認会計士でもある。ボストン・カレッジ、ハーバード、ウォートン・スクールと著名ビジネス・スクールを渡り歩いてきた。

(※3)ジョバンニ・ガベッティ:ダートマス大学タックスクール教授。ペンシルベニア大学ウォートン・スクールにて修士号、博士号を取得。認知や心理の観点から経営戦略を考える研究者である。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます