この記事は2022年4月5日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「企業型確定拠出年金の制度設計と商品選択」を一部編集し、転載したものです。

2001年10月に確定拠出年金法が施行されて20年が経過した。2021年3月末現在、企業型の加入者数が747万人、個人型(イデコ)の加入者数が194万人、他方、厚生年金基金を含めた確定給付型の加入者数は933万人である。資産規模はまだ確定給付型の2割にも満たないが、加入者数でみれば確定拠出年金は私的年金の大きな柱となった。老後準備と並ぶ、この20年間の成果の1つが、日本の貯蓄・資産運用への影響である。企業型加入者の誰もが、株式などリスク性資産を運用対象とする商品(投資信託)の説明を受け、選択肢として考慮してきた。

気になるのが、依然として元本確保型への配分割合が高いことである。企業年金連合会の調査(2020年末)(*1)によると、掛け金に占める元本確保型の割合は平均50%であり、資産額でも45%を占める。さらに元本確保型だけで運用している人が8割以上という制度が6.4%、6割以上という制度が16%あるという。対照的に米国401(k)プランでは、保険(Guaranteed Investment Contract)が6.3%、MMFが2.4%と合計でも資産の10%足らずである。

元本確保型100%の運用では長期的に物価上昇に追いつけない可能性がある。本誌298号で述べたように、1980年以降のデータにより試算すると、定期預金へ定額を積み立てたなら(240ヶ月)、実質リターンがマイナスになる可能性が30%を超えていた。もう1つの問題は想定利回りの未達である。想定利回りの平均値はおよそ2.0%であり、ゼロ金利下での元本確保型の利回りでは到底、達成できる水準ではない。恐らく想定利回りを決める際、労使は大体どのような商品で運用すれば達成できるのか前提を置いていたのではないか。そうではない、低利回りの元本確保型で運用した結果、引退時点の積立額が想定していた水準に達しないことになる。

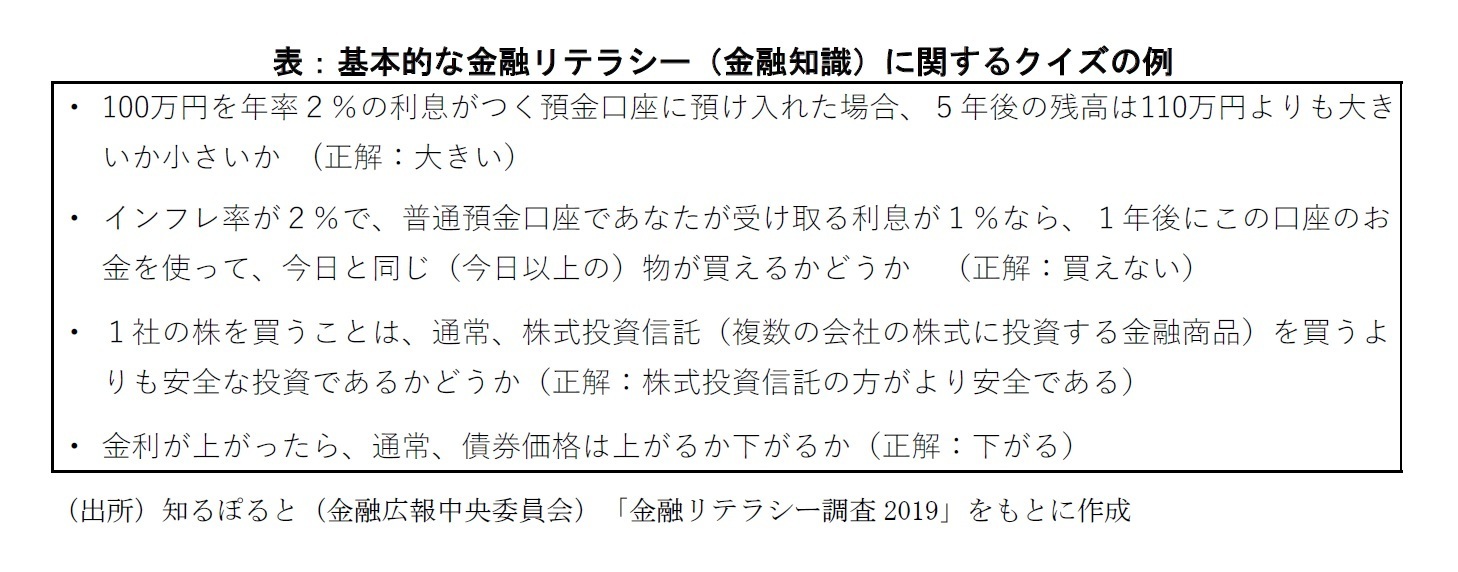

投資教育を通じて提供された金融の知識、他の商品の内容やリスクを理解した上で、合理的な行動をした結果であれば元本確保型の選択に何の問題もないという意見もある。この前提がどのくらい本当かは、加入者に簡単なテストをすれば確認できる。右上の表は、金融リテラシーの有無をテストするのに、内外で頻繁に使われる4つの問いである。この4問の○×テストをすれば、合理的に元本確保型を選択したかを知る手がかりになるだろう。あるいはこの制度の想定利回りは何%か、という質問をクイズに追加してみてもよい。実際、これらの問いの正答率が高いほど、株式等リスク資産への投資をしているとする多くの研究がある。

もちろん、2018年に継続投資教育が努力義務になって以降、多くの事業主は教育内容や方法について運営管理機関とともに工夫を凝らしてきた。それでも、そもそも確定拠出年金での資産運用に関心がない層を取り込むのは簡単ではない。老後の準備どころか、日々の仕事や家庭のことで頭が一杯で確定拠出年金に目が向かない人はいるだろう。セミナーにも出席しない、そうした層への対処は普通の投資教育だけでは難しく、制度上の仕掛けが必要になろう。

その第1は商品数の絞り込みである。商品数が3つ(元本確保、低リスクのバランス型、高リスクのバランス型)の制度を想像してみて欲しい。商品の説明や理解は格段に容易になる。商品数について、加入者の選択肢が広い方が良いという考えがある。しかし、市場のタイミングを計って売買するような商品が老後の準備に相応しいとは思われない。多くの加入者にとって、1度もスイッチングせず40年間積み立て続けられるような商品こそ必要かつ十分ではないか。

第2が加入者個人へのアドバイスである。米国と異なり、日本では運営管理機関などによる商品選択のアドバイスは、利益相反の恐れから認められていない。ただ、たとえば独立したファイナンシャルプランナーを定期的に事業所に招き、商品の選択だけでなく、老後の準備さらには住宅や教育を含めた家計相談もできるようにすれば関心を持つ従業員は少なくないだろう。

どうしても関心を持てない層には、デフォルト(加入者が選択しない場合に自動的に選ばれる商品)設定を工夫する必要がある。2016年の制度改正により指定運用方法が創設された。一定期間内に加入者が運用商品を選択しなかった場合、所定の手続きを経て、加入者の掛金が配分される商品である。上述の調査では指定運用方法を設けている制度が41%あり、うち24%がバランス型投資信託、76%が元本確保型を選んでいるという。しかし、現実には、長期にわたって利用されることもありうると考えると、元本確保型を指定することには再考の余地がある。

事業主には、元本確保型以外の商品を選定すると、万一(名目上の)損失が出た場合に訴えられるなど、法的責任を問われないか、という懸念があるのかもしれない。しかし、本誌298号の分析ではたとえば内外4資産に等配分したポートフォリオに20年積立投資をした場合、名目・実質ともに元本を毀損した例はない。こうしたデータを労使で十分に検討し、他の商品も選択できることを加入者に丁寧に説明していけば、責任を問われる可能性は低いのではないか。

確定拠出年金法は第1条で「個人が自己の責任において運用の指図を行い」として、加入者の自己責任を明記し、同時に投資教育(22条)などの選択へのサポートを事業主の努力義務とする。十分な情報を与え後は加入者個人に任せるという考えのようである。しかし、行動経済学の研究成果に照らしても、投資教育だけでどの加入者も最善の選択ができるわけではない。選択の妨げにならないぎりぎりのところで、より賢い選択ができるように投資教育以外の制度上の仕掛けを工夫することが必要だろう。

*1:企業年金連合会「2019年度決算確定拠出年金実態調査結果」

臼杵政治

ニッセイ基礎研究所 名古屋市立大学大学院 経済学研究科

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・機能とリスク負担からみた企業年金制度の比較

・確定給付型年金と行動経済学上のバイアス

・行動経済学と確定拠出年金 ―― 英国NESTを中心に

・老後のための自助努力 ―― 誰がどのくらいできるのか

・DC加入者数は1,000万人に迫る