この記事は2022年5月16日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「2021年 都道府県・人口動態解説(中)-沈む名古屋・大阪圏、東京圏の一強止まらず」を一部編集し、転載したものです。

目次

要旨

前回のレポート(上)では、コロナ禍の中で、都道府県の間でどのような人口移動が発生したかを47エリアをベースに解説した。

バブル期からのこれまでの歴史的な人口移動から読み解く「今」についてもあわせて解説を行った。

今回は、より広域的な視点からみて何が言えるのか、3大都市圏の間での移動に着眼して解説を試みたい。

あわせて、そのような移動が生じる背景にある「世代間の家族観格差」についても、男女の労働に関する法整備の状況を交えて解説している。

自らのエリアから去り行く男女の価値観を正確にとらえて対策を講じるためには、この法整備の推移の理解は必須である。

しかしながら、地方創生の観点ではあまり意識されてこなかったのではないだろうか。

東京圏以外の大都市圏の弱体化、止まらず

感覚論からの脱却を

コロナ禍の長期化は人々に地方創生への期待をもたらした。感染防止の観点だけから考えるならば、過密を禁忌とする感染対策は都市圏から地方圏への定住促進を促すように期待するのは当然である。しかし、人口移動はそれに相当する「移動の根拠」なくしては、発生しえない。移住には金銭面だけにとどまらずライフデザイン設計変更のための大きなコストがかかるため、「感染したくない」だけでは、実際に移住するまではいたらない。

独身であれ、家族であれ、「移住先で現状より安定して生活していけるのか」という点が、一番大きな問題となることは間違いがない。老若男女を問わず(この視点が非常に大切な視点であるが)、移住先でどのように長く低リスクで食べていけるのかが問題である。

つまり、「どのように生活の糧を得ていくのか」のイメージが、人口数でみたマジョリティ(40代以上)人口と、独身者を多く含む30代までの人口、更に言うと20代人口ではイメージが大きく違う。なぜだろうか。男女の働き方に関する法整備が行われてきた経緯から説明してみたい。

日本の家族ライフデザインに影響する法整備

戦後、家族形成デザインに大きな影響をもたらした最初の大きな法整備は1985年に成立した通称「男女雇用機会均等法」である。この法律によって、これまで企業が新卒採用の際などに、募集対象を「男性のみ」などと、性別により差別して募集することなどが禁止されるようになった。

この年に生まれた子は2022年現在、37歳である。つまり37歳より年上世代の親は、職業上様々な性差対応が残る雇用状況下の夫婦であるため、そのような環境下の両親を持つ子どもたちの「夫婦イメージ」が大半において「夫が働き、妻が家庭を守る」であっても不思議ではない。これが、当時ではごく普通に見慣れた夫婦のイメージだったからである。

続いて家族形成デザインに大きな影響を与えることとなった法律は、1992年に施行された通称「育児休業法」である。施行年に生まれた子は2022年現在、ちょうど30歳を迎える。

30歳より年上世代の母親が出産した場合、現在のように産後の母体が回復するまでの一定期間休業を保障する(*1)制度が法的には整備されていなかったため、会社に出社できなくなるので会社を辞める、という選択が当然ながら主流であった。

つまり、現在30歳以上の世代は、夫婦のライフデザインイメージが「働いている男女同士が結婚した場合、出産までは共働き、出産後は一度母親が退職して、その後子どもが成長したら再就職(その場合は、非正規採用が多くなる)」となりやすい親環境で育ってきたともいえる。

一方、今の20代人口は全員、育児休業法施行後に生まれた子たちである。しかも1991年から1993年にかけて発生したバブル崩壊後に全員が生まれている点にも注目したい。

今の20代人口は、結婚そして出産後に夫婦がともに働いてお互いの経済状況を支え合う、という家族の在り方に対して非常に高い共感度を示す傾向が様々な調査結果からもみてとれる(*2)。やはり、身近にみて育った両親の姿は、その子どもの価値観に少なからず影響を与えているのだろう。

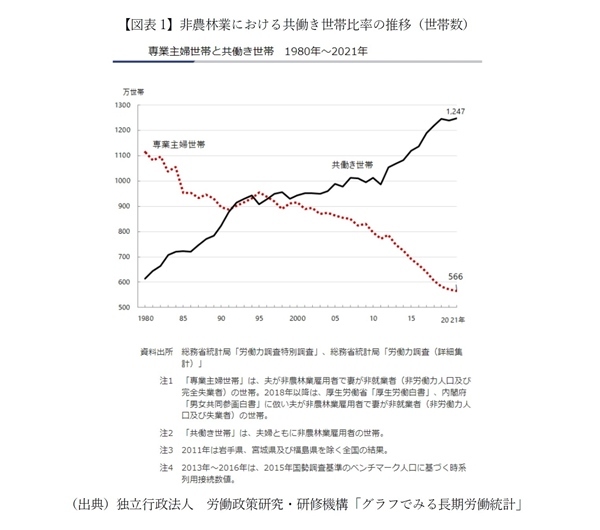

ちなみに2021年における共働き世帯比率は82%に達し、共働き世帯比率が過去最高割合を更新した(図表1)。

*1:育児休業の考え方について、例えば日本とフランスでは大きな差がある。日本は子どもにとって「ママとのふれあう時間の長さが大切であるから休業があるのだ」といった、アンコンシャス・バイアスが未だに大きい。しかし、フランスでは「母体回復を万全にするための休業」という意味合いが大きい。少子化対策の視点として、出産した母体の産後の心身の回復を守る、という視点は、次回の出産への意欲を考えると、出産経験者でもある筆者は、フランス的な考え方の方が効果大であるように感じるがいかがだろうか。

*2:国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」において、調査回を追うごとに「(仕事と家庭の)両立コース」を理想とする18歳から34歳までの未婚男女割合が急増している。専業主婦コースを理想とする男性は2015年調査時点で10%、女性は18%である。

2021年・年間3大都市圏の人口集中状況

最近はメディアなどで、コロナ禍において東京都の人口の社会増(転入数>転出数による人口の純増)の規模が激減したことが報道されているが、この点ばかりが強調されてしまうと、地方移住への過剰な期待を誘発しやすくなる。

人口動態は、ミクロとマクロの移動の双方を比較した上で解釈すると、実態がより正確に掴めるようになる。まず、3大都市圏の人口移動について2021年の発生状況を示しておきたい。

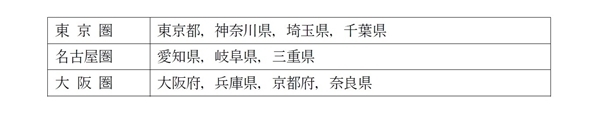

総務省統計局の定義によれば、3大都市圏とは,東京圏,名古屋圏,大阪圏を指しており、各大都市圏に含まれる地域は次のとおりとなっている。

2021年、広域でみて最も人口を移動によって増やしたのは東京圏であり、8万1,699人の純増となった。

残る2大都市圏では名古屋圏が1万914人の純減、大阪圏が4912人の純減であり、3大都市圏内の都市を除いた北は札幌市から南は熊本市の21大都市エリア(*3)分の社会増(1万2,583人)を合計しても、-3,243人という状況である(図表2)。

*3:総務省統計局定義:21大都市=政令指定都市(20都市)+東京都特別区部

3大都市圏の人口動態の推移

名古屋圏、大阪圏はコロナ禍前に戻る傾向へ(2017年~2021年)

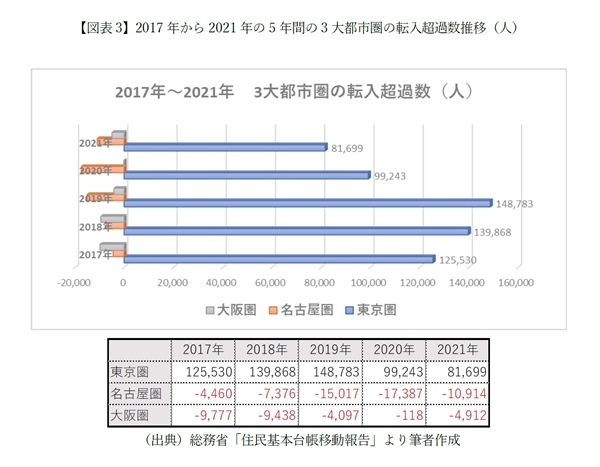

続いて、コロナ禍での2年間を含む2017年から5年間の3大都市圏の転入超過数を見てみたい(図表3)。

まず、東京圏は全体としてはコロナ禍によって大きく純増数を減らしているが、「2021年 都道府県・人口動態解説(上)」で解説したように、東京圏では東京都への純減数の激減を隣接する神奈川県、埼玉県、千葉県の3県が引き続きカバーする形で、2020年から2021年の東京圏での変化はさほど目立たない水準にとどまった。

一方、名古屋圏と大阪圏は、過去5年間の推移からみると、コロナ禍に関係なく両地域ともに社会減エリアではあるものの、コロナ禍の影響には差異がみられる。

名古屋圏はコロナ禍前から社会減規模が加速的に大きくなっており、人口移動的にみて不人気なエリア傾向となっていたが、コロナ禍の長期化によって純減数はやや抑制された傾向がみてとれる。ただし、2021年の社会減規模は2018年を上回る水準となっており、依然として3大都市圏のなかでも、社会減の傾向が最も高いエリアであることには変わりがない。

次に大阪圏であるが、5年間の推移をみると、大阪圏としては社会減の傾向が続いているが、圏内では大阪府のみが社会増エリアとなり、残る3エリアは全て社会減となっている。人口移動の詳細を確認すると、大阪府は主に圏内の隣県を中心に大阪圏周辺のエリアから人口を引き寄せる形で社会増を維持している状況となっている。

この点で、東京都からの滲み出し人口が周辺の社会増につながっている東京圏とは全く逆の特徴となっている。コロナ禍の影響で初年度こそ社会減規模が大きく低下したが、2021年にはコロナ禍前の水準へと社会減の揺り戻しが起こっている傾向がみてとれる。

コロナ禍という有利な環境要因を活かせない理由

コロナ禍は地方創生にとって、人口の東京一極集中の流れを変えるには千載一遇のチャンスであることは間違いない。感染抑止という衛生環境要因だけでみるならば、過密エリアほど忌避されるからである。

しかし、最初に述べたように、われわれ人間は食べていかねば生きてはいけない。そのエリアで人生100年時代と言われる長寿社会を、男女問わず、高齢期に至るまで長く、安定的に生き抜かなくてはならない。とりわけ女性は男性よりもはるかに長命である。

そう考えると、地方創生で謳われやすい宣伝文句

「自然が豊か」

(大半の地方が同じことを言うので比較優位にならない上に、食べていく方法はみえてこない)

「ワークスペース、住まいが広い」

(仕事がなければ維持できない)

「保育など子育て支援環境に余裕がある」

(働けなければ支援される状況にまずはない)

「両立支援環境もある」

(そもそも男女の労働市場開放に格差がある)

などは、移住や地元として若い世代が地方にとどまるかの選択をする際に、大きな影響を与える宣伝文句とは言い難い。

さはさりながら、わがエリアには子育て世帯が主に移住してきている(だから誘致に成功している)、という言葉をよく耳にする。

しかし、次回のレポートで解説する、独身男女の就業目的による移動が、子育て世帯の移住をはるかに凌駕する規模で起こっていることを看過してはならない。

人流の大きな出口を塞がず、小さな入り口に頼るような自治体政策に偏っていては、地方創生は進展するどころか、エリアの未来はないのである。

【参考文献一覧】

総務省. 「国勢調査」

厚生労働省.「人口動態統計」

総務省. 「住民基本台帳移動報告」

東京都. 「住民基本台帳移動報告」

天野 馨南子.“2021年47都道府県・人口移動解説(上) ―― コロナ禍の長期化で人口移動はどう変わったのか” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2022年5月9日号

天野 馨南子.“統計データに基づいた有意性の高い少子化政策策定のために ―― 少子化の真因必携データと立ち上がる地方の自治体結婚支援” 2021年8月20日「第2回少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」提出資料

天野 馨南子.“1970年から2020年の半世紀でみる出生数減少率・都道府県ランキング-ニッポンの人口動態を正確に知る(1) ”ニッセイ基礎研究所「研究員の眼」2021年10月18日号

天野 馨南子.“人口動態データ解説 ―― 東京一極集中の「本当の姿」(上)” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2020年8月3日号

天野 馨南子.“人口動態データ解説-東京一極集中の「本当の姿」(下) ―― なぜ「子育て世帯誘致」では奏功しないのか” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2020年8月17日号

天野 馨南子.“人口減少社会データ解説「なぜ東京都の子ども人口だけが増加するのか」(上) ―― 10年間エリア子ども人口の増減、都道府県出生率と相関ならず” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2019年6月10日号

天野 馨南子.“人口減少社会データ解説「なぜ東京都の子ども人口だけが増加するのか」(中) ―― 女性人口エリアシャッフル、その9割を東京グループが吸収” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2019年7月16日号

天野 馨南子.“人口減少社会データ解説「なぜ東京都の子ども人口だけが増加するのか」(下) ―― 女性人口を東京へ一体なにが引き寄せるのか” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2019年11月11日号

天野 馨南子.“強まる東京一極集中(総数編)社会純減2019都道府県ランキング分析 ―― 最新純減ランキングにみる新たな動向” ニッセイ基礎研究所「研究員の眼」2020年4月13日号

天野 馨南子.“令和元年2019人口動態データ分析 ―― 強まる東京「女性」一極集中(1)~追い上げをみせる大阪府、愛知県は社会減エリアへ” ニッセイ基礎研究所「研究員の眼」2020年2月25日号

天野 馨南子. “強まる「女性」東京一極集中(2)~転出男女アンバランス 都道府県ランキング ―― 高まる地方男性の未婚化環境-”ニッセイ基礎研究所「研究員の眼」2020年3月9日号

天野 馨南子.“データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(上・流入編) ―― 地方の人口流出は阻止されるのか” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2018年8月6日号

天野 馨南子.“データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(下・流出編) ―― 人口デッドエンド化する東京の姿” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2018年8月13日号

天野 馨南子(あまの かなこ)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・2021年47都道府県・人口移動解説(上) ―― コロナ禍の長期化で人口移動はどう変わったのか

・1970年から2020年の半世紀でみる出生数減少率・都道府県ランキング-ニッポンの人口動態を正確に知る(1)

・人口動態データ解説 ―― 東京一極集中の「本当の姿」(上)

・人口動態データ解説 ―― 東京一極集中の「本当の姿」(下) なぜ「子育て世帯誘致」では奏功しないのか

・人口減少社会データ解説「なぜ東京都の子ども人口だけが増加するのか」(上) ―― 10年間エリア子ども人口の増減、都道府県出生率と相関ならず