この記事は2022年6月24日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「物価高で実質賃金の重要性が増す中、エコノミストの判断を惑わす毎月勤労統計」を一部編集し、転載したものです。

物価高の影響で実質賃金上昇率はマイナスに

コロナ禍で積み上がった貯蓄の取り崩しによる個人消費の押し上げが期待される一方、物価上昇に伴う実質賃金の下落が個人消費の下押し要因となることが懸念されている。物価上昇率の高止まりが見込まれる中、賃金の注目度が高まっているが、厚生労働省が作成・公表している毎月勤労統計の賃金の動きはエコノミストの判断を惑わせるものとなっている。

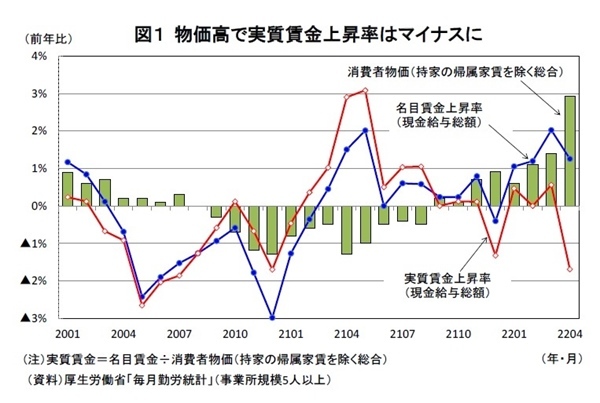

毎月勤労統計の現金給与総額(一人当たり、名目)は、2021年(平均)は前年比0.3%の低い伸びにとどまったが、2022年1月以降は1~2%まで伸びを高めている。しかし、消費者物価(持家の帰属家賃を除く総合)が3月の前年比1.5%から4月に同3.0%と伸びが急拡大したため、名目賃金を物価で割り引いた実質賃金は4月には前年比▲1.7%の下落となった(図1)。

実質賃金の下落は当面続く可能性が高いが、その一方で名目賃金の上昇ペースが加速していることを評価する向きもある。しかし、名目賃金の伸びが2022年入り後に急加速している点には違和感を覚える。特に、労働者の基本給にあたる所定内給与が2021年12月の前年比0.1%から2022年1月に同0.9%へと急速に高まっていることはやや不自然だ。日本では、年度替わりに基本給が改定される企業が多く、1月に賃金改定が実施される企業は少数だからだ。

毎月勤労統計は毎年1月に断層

毎月勤労統計は、毎年1月のサンプル入れ替え(30人以上規模の事業所について、全体の3分の1ずつ調査対象事業所を入れ替える)に加え、数年に一度、「経済センサス-基礎調査」等の結果(産業・規模別の労働者数)を反映させるベンチマーク更新を行う。

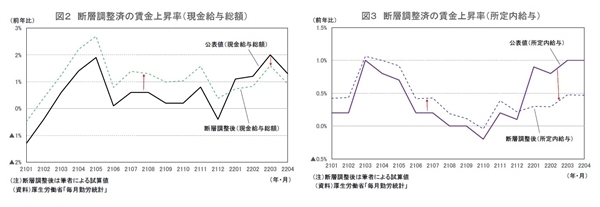

2022年1月は、サンプル入れ替えと、2018年1月以来4年ぶりのベンチマーク更新が同時に実施された。サンプル入れ替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、新ベースの現金給与総額は旧ベースよりも1065円高い(新旧差0.4%)。厚生労働省によれば、このうちサンプル入れ替えによる影響が1689円(新旧差0.6%)、ベンチマーク更新による影響が▲624円(新旧差▲0.2%)となっている。毎月勤労統計の賃金上昇率は断層調整を行わずに計算するため、2022年1月以降の賃金上昇率は実勢よりも0.4ポイント高くなっている。断層調整後の4月の実質賃金は前年比▲2.1%となる。

厚生労働省は、「前年同月分」、「当月分」ともに集計対象となった「共通事業所」の賃金上昇率を参考系列として公表している。しかし、サンプル数が少ないため、必ずしも労働市場全体の賃金動向を表しているとはいえない。また、参考系列は2016年からしか存在しない、季節調整値がないため異なる月同士の比較ができない、といった問題がある。

賃金上昇率は2021年が過小、2022年が過大

2022年1月の賃金がサンプル入れ替え・ベンチマーク更新によって上振れする一方、サンプル入れ替えのみ実施された2021年1月は新ベースの現金給与総額が旧ベースよりも▲2089円低くなっていた(新旧差▲0.8%)。つまり、賃金上昇率は2021年中に0.8ポイント過小となる一方、2022年1月以降は0.4ポイント過大となっている(図2)。両者の差は1.2ポイントである。現金給与総額の伸びは2021年12月の前年比▲0.4%から2022年1月に同1.1%へと急加速したが、このほとんどがサンプル入れ替え・ベンチマーク更新によるものということになる。

現金給与総額よりも安定的な動きをする所定内給与について、サンプル入れ替え・ベンチマーク更新の影響を確認すると、2021年1月に▲384円下振れ(新旧差▲0.2%)、2022年1月に1286円上振れ(新旧差0.5%)となっている。公表値の所定内給与は2021年12月の前年比0.1%から2022年1月に同0.9%へと急加速したが、断層調整を行うと、2021年12月が同0.2%、2022年1月が同0.3%となる(図3)。1月に賃金改定を行う企業が少ないことを踏まえれば、断層調整後の伸びがより実態に近いと判断される。

物価上昇率が高まる中で、実質賃金の重要性は増しているが、毎月勤労統計の公表値を見るだけでは賃金の基調を見誤る可能性がある。断層調整後の賃金上昇率から判断すれば、足もとの実質賃金の下落幅は公表値よりも大きくなっていると考えられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

斎藤太郎(さいとう たろう)

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 経済調査部長

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・消費者物価(全国22年5月) ―― コアCPI上昇率は、秋頃には2%台半ばへ

・経済正常化の鍵を握る個人消費 ―― 当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要

・目指すべき賃上げ率は4%

・コロナ克服前の日本経済に新たな試練~資源価格高騰で膨らむ所得流出額~

・低空飛行が続く日本経済~浮上する「賃上げ停滞」のリスク