この記事は2022年6月15日に「第一生命経済研究所」で公開された「労働分配率は低下している」を一部編集し、転載したものです。

低下する労働分配率

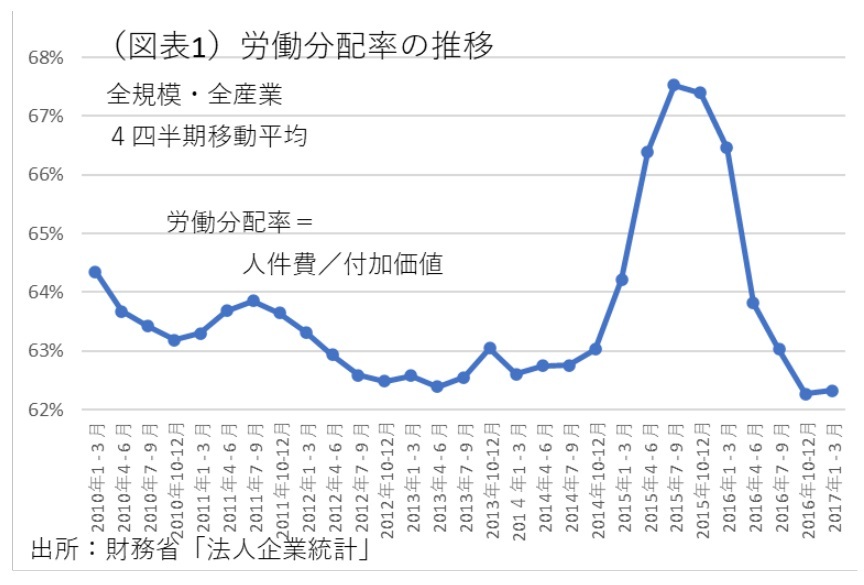

岸田政権は、分配政策を掲げて登場した。賃上げを促すために、税制支援を軸にしてやってきた。2022年度の骨太の方針では、「人への投資」を新たに前面に出そうとしている。しかし、そうした政策意図とは相反して、企業の労働分配率は低下している(図表1)。

注:労働分配率には様々な算式があるが、本稿では、人件費÷付加価値、としている。法人企業統計(四半期)の調査項目の制約もあるので、付加価値=人件費+営業利益+減価償却費+支払利息、としている。

これは、不況期に分配率が上昇し、好況期に低下するという経験則をなぞっている。しかし、2021年10~12月の労働分配率は、1993年7~9月以来の低さになり、2022年1~3月はそれに次ぐ低さになった。これは皮肉としか言いようがない。

なぜ、労働分配率が低下するのかと言えば、人件費が増えにくいからである。コロナ禍で企業は、経常利益を減らして、2020年1~3月から2020年10~12月にかけては労働分配率が急上昇して、人件費が重みを増した。それが人件費の抑制圧力になって、現在まで続いている。

付加価値の方は、2021年1~3月から最近まで改善している。巷間、資源高で採算が悪化していると言われるが、マクロでみると、付加価値は削減されていない。労働分配率を計算するときの分子=人件費は増えにくく、それに先行して分母=付加価値の方が増えているのが実情である。

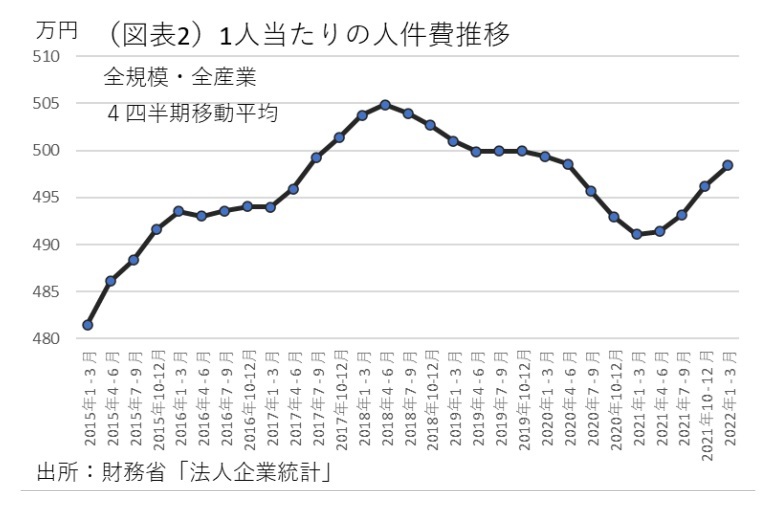

財務省「法人企業統計」では、人員(役員+従業員)1人当たりの人件費は、2021年1~3月をボトムに上昇してはいるが、まだコロナ前(2020年1~3月)を回復できていない(図表2)。つまり、岸田政権が賃上げの旗を振っても、まだコロナ禍での削減された賃金の回復途上にいるのだ。

日本の賃金は、危機時には減らされやすく、回復期にはゆっくりとしか回復していかない。そうした意味では、どうしても上方硬直性が残ってしまう。こうした体質は、政治的意図によってすぐには変わらないのだ。

中小企業の疲弊

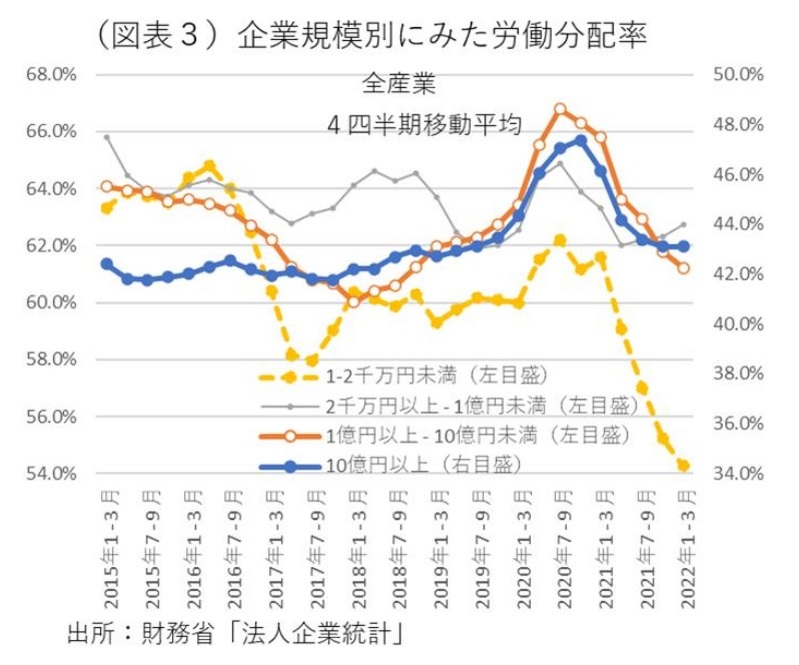

企業規模別に、労働分配率の推移を確認すると、著しい低下は資本金1~2千万円の中小企業で起こっている(図表3)。これは、コロナ禍で、飲食・宿泊など中小サービスがより大きな打撃を受けたせいであろう。大企業や中堅企業は、コロナ以前のトレンドに戻っている。中小企業ほど経済的打撃が、現在でも根強く残存しているから、賃金が増えにくいという見方ができる。

どの種類の賃金がカットされたか

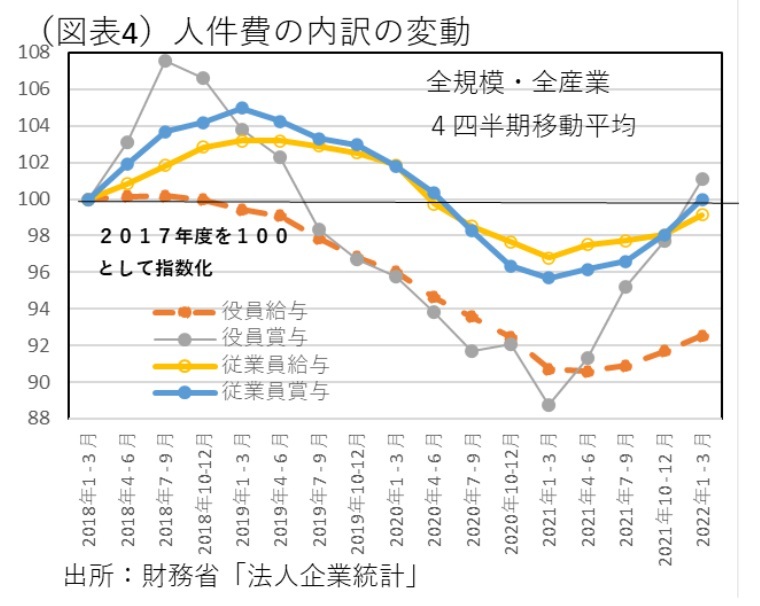

法人企業統計では、役員・従業員別に、給与と賞与が区分されている。そこで、どの種類の賃金が削減されているかを確認してみた(図表4)。データは、2017年度を100にして、そのベンチマークからどれだけ変動したかを計算したものである。

最も変動が激しいのは、役員賞与だった。2021年1~3月をボトムに2017年度を最近は超えている。役員の報酬は、そもそも変動しやすい性格を持つ。変動幅が小さいのは、従業員・給与である。役員の報酬よりも変動幅は小さく、かつ水準の回復も遅れている。従業員は、リスク回避型の報酬になっていて、不況期にも報酬は減りにくい。その代わりに、好況に転じてもしばらく報酬はそれほど増えない。

そのため、最近のように、物価上昇が起こると、賃金上昇率が割り負けてしまい、実質賃金は下落することになる。

実は、従業員の給与以上に変動が少ないのが、人員数である。日本企業は、景気変動に対して、人員削減を行うことが少ない。その代わりに給与は、企業全体で過剰人員を抱えている間は増えにくいのだ。個人の多くは、リスク回避的な性格があるので、雇用調整されるよりも、長く給与削減をされる方がましだと考える。そうしたメンタリティがあるから、今般のように賃金回復が遅れてしまう。

雇用調整を避けたいという動機を優先すると、日本企業は好況期になっても賃金が上がらないという上方硬直性が生じる。この点が、同様に分配を促進したいという岸田政権の壁にもなっている。

制度調整の余地

経済のメカニズムに沿って考えると、「実質賃金をプラスにする」ことを優先すると、多くの日本企業は、もっと柔軟に人員調整ができることも必要だろう。しかし、景気が悪くなって、すぐに解雇するような雇用システムが望ましいとは思えない。雇用安定と賃金上昇の2つに利得を同時に追求できないから、当分は賃金抑制を我慢するしかない。これが、冷たい言い方になるが、真実なのだろう。

そう断った上で、もう1つの論点を言うと、日本企業はあまりに雇用確保を重視してはいないだろうか。デジタル化やアウトソーシングが広がって、企業内には構造的に多くの余剰人員を抱えている先がある。人員余剰は、技能が陳腐化してしまった50歳代以上のシニアであったりする。

雇用延長になった人員を無理に抱え込むと、その人員を企業全体で支えていくために、若年社員の給与水準が上がりにくくなる。それには矛盾を感じる。企業内の人員構成が、多くのシニアによって占められて、若手の活躍する場が制限されていると、それも風通しを悪くする。

政府は、定年延長など年長者に対する雇用責任を企業に負わせるよりは、逆に、年長者の雇用義務を緩和する方が、企業により柔軟な賃金上昇を促すことができるのではないか。政府は、賃上げ促進の旗を振っているが、労働市場の構造を考えると、税制だけでは限界があって、もっときめ細かい制度変更が必要になるのではないか。