この記事は2022年12月5日に「第一生命経済研究所」で公開された「賃上げを阻んでいるもの」を一部編集し、転載したものです。

賃金抑制の構造問題

賃上げの機運は高まっている。そう言いたいところだが、景気情勢には未だ不透明なところがある。米利上げによって、少なくとも2023年前半の海外経済は厳しくなるだろう。春闘の時期には、そうした雰囲気が強まって、賃上げに消極的な経営者がもっと増えるに違いない。

筆者は、賃上げはデフレ脱却のために不可欠と考えるが、それが困難であることを知っている。循環的要因以上に、構造的な問題がずっと横たわっているからだ。最近の賃上げ論議では、過去、賃上げが十分にできなかった構造的理由を脇に置いて進んでいる印象がある。長年、この問題に取り組んできた筆者にはそうした思いが人一倍に強い。

例えば、OECD加盟国の中で日本の平均賃金は24位(38か国中)とかなり低い。このランキングは、65歳以上の人口割合と似ている。日本は65歳以上人口の割合が29.0%(2022年11月)と世界一である。

さらに、60歳以上であれば、35.0%(同)まで高まる。イタリア、スペイン、ギリシャなども、高齢化率が高くて平均賃金の順位が低い国々である。

なぜ、高齢化すると賃金抑制なのか?

このロジックを考えると、高齢化することで、年金など社会保障負担が高まり、高齢者への給付も切り下げられる。すると、国民は高齢期になっても、働かざるを得なくなり、待遇が悪くなる。高齢者の多くが、長く非正規で働かざるを得ない。日本の場合は、政府が企業に継続雇用を求めていることもある。

すると、シニア労働者を以前よりも多く抱える分、企業は若い世代の給与を抑制して、人件費の増加を抑えようとする。経営者の中には、これは社会保障負担の一部を企業に肩代わりさせようというしわ寄せだと憤る人もいた。日本型雇用は、たとえ給与水準を著しく引き下げても、雇用だけは守ろうとする傾向がある。その代償として、賃金は上がりにくくなるのだ。

ほかにも、人口減少によって国内マーケットが小さくなるという予想や、企業内の人員構成の中で、構成比が多い団塊ジュニア(2022年時点で46~49歳)が年長者になっていくと人件費負担が重くなるという事情も言われる。

団塊ジュニアは、1993~1997年に企業に就職し、その人数も多かった。大手企業は、金融危機を経験して、50歳代になった団塊世代の人件費負担を特に重いと感じてきた。そして、団塊ジュニアはその次に来る大きな人件費負担だと思われて、賃金抑制の対象になった。

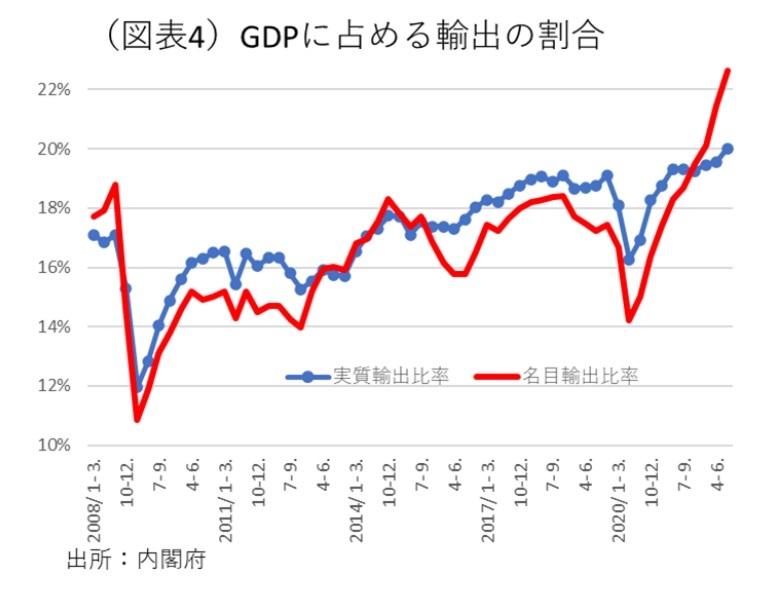

今、彼らは数年後に50歳代になろうとしている。過去の40~50歳代の賃金カーブを最近と比べると、徐々にフラット化してきたことがわかる(図表1)。日本の勤労者の中堅層は、賃金が上がりにくい環境下にある。

高齢化のインパクト

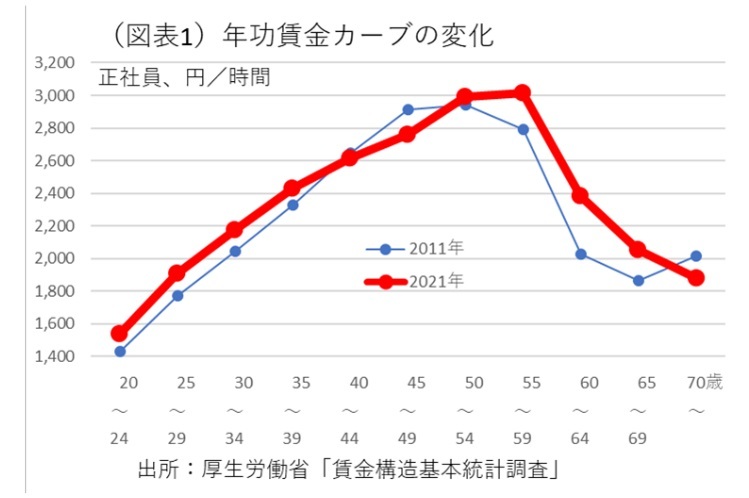

そこで、定量的に高齢化などによる賃金抑制のインパクトを計算してみた。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を使い、2011年と2021年の10年間比較をした。時給換算した労働者(正社員+正社員以外)の給与は、過去10年間で+5.93%の上昇があった。

ここでは、非正規化効果があるはずだ。時給の低い正社員以外の構成比が10年間で高まって、それが給与を押し下げる。この効果は、総務省「労働力調査」の非正規割合を使うと、10年間で▲0.75%ポイントの押し下げ効果があった。

さらに、2011年から2021年にかけて、企業内の人員構成のうち60歳以上の割合が増えることなどで減少した分を計算する。その構成比変化の効果は▲0.74%ポイントであった。

もしも、(1)非正規化効果と(2)人員構成変化効果がなければ、10年間の賃金上昇は、5.9%→7.4%に約+1.5%ポイントほど押し上げられていただろう(図表2)。

こうした定量化された結果をみると、高齢化による企業の人口構成の変化や非正規化は、それほど圧倒的な賃金抑制の要因ではなかったことがわかる。もちろん、過去10年よりももっと以前を含めてみれば、高齢化のインパクトはずっと大きくなる可能性はある。

「賃金構造基本統計調査」では、正社員と正社員以外の区分が2005年以降しかないという制約はあるが、それ以降でみても上記の結論を完全に覆すものではない。

生産性の問題

筆者は、そもそも生産性が低いことが、日本の平均賃金の低さに関わっていると考える。日本の生産性に関しては、GDPを人口、あるいは就業者数で割ったときの生産性が低いことが知られている。その一方で、企業調査ベースの生産性はそれほどは低くないという見解もある。

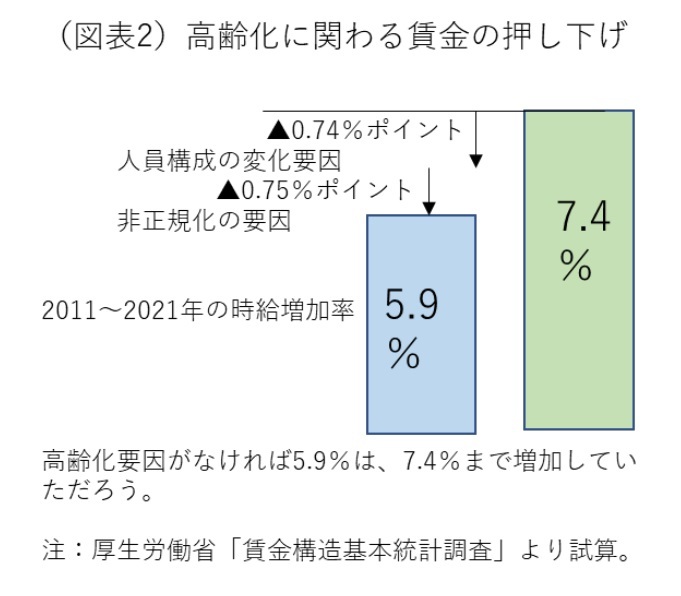

本稿では、後者のデータを使ってみる。財務省「法人企業統計年報」のデータである。日本企業の1人当たり名目生産性(=名目付加価値額÷人員数)は、2008年度をボトムに2017年度まで上昇してきた(図表3)。

この9年間の平均した名目生産性の上昇率は、1.7%である。この数字は決して高いとは言えない。計算期間は、生産性が安定的に伸びた時期を選んでいるが、それでも年間平均1.7%は低すぎる。定期昇給込みで5%程度という要求には応えにくい数字だ。

もう1つ、比較したいのは1人当たり人件費の伸びである。1人当たり人件費は、9年間の平均で0.4%しか増えていない。日本企業は、労働分配を十分にせず、生産性上昇の恩恵すら適切に分配していないという批判は、確かに説得力がある。生産性がたとえ1.7%しか増えていなくても、1%以上の賃金上昇が実現していてもおかしくはない。

岸田政権の掲げる分配戦略は、そうした機能不全をどうにかしなくてはいけないという問題意識から発せられているのだろう。

変化を迫る圧力

日本企業が労働分配に熱心でない背景には、前述の高齢化も関係する可能性はある。定量的な試算から離れて、経営者の意識の中に、人件費総額が高齢化によって増えることへの潜在的な警戒感が過剰にあるという仮説だ。以前、デフレ予想の中に、人口減少や高齢化があると言われた。経営者の意識の中にも同様のデフレ予想が働き、人件費を過剰なまでに抑制した可能性がある。

しかし、世界経済がインフレに変わって、日本企業にも人件費を増やさなくてはいけない圧力が強まっている。人手不足の中で、円安が進んでコロナ禍以前よりも外国人を安くは雇えなくなっている。「賃金構造基本統計調査」では、製造業の外国人労働者は1時間当たり所定内給与は時給1,078円(2021年)と著しく低い。

約30%の円安が進んでいるとすれば、同じ待遇で雇うには30%の時給引き上げが必要になる。また、そうした圧力は、日本企業で働く高スキルの外国人でも同様に働く。

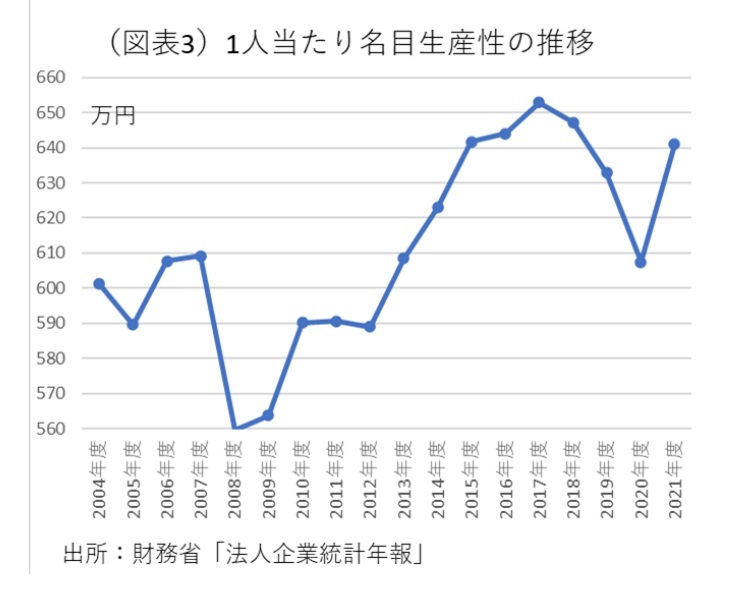

日本企業にとって賃上げができる余力を相対的に多く持っているのは製造業だろう。コロナ禍で日本の名目輸出額は大きく伸びた。原材料高の中で、国内価格は引き上げにくくても、輸出価格は相対的に引き上げやすいと聞く。海外ではあらゆるものが値上がりしていて、日本は何でも安いという話を、海外から帰国した人は口を揃えてする。

名目GDPに占める名目輸出の割合は、ここにきて急上昇している(図表4)。円安効果も手伝って、製造業は多大な恩恵を受けているはずだ。世界価格の変化を肌で知っている輸出企業の経営者は、高い人件費で働く外国企業の従業員をみて、ことさらに日本人従業員の低賃金にありがたみを感じているはずだ。

ならば、生産性に応じて従業員には、それに見合った賃上げをしてもよいはずだ。