この記事は2022年12月9日に「第一生命経済研究所」で公開された「子どもを持つ選択は「ぜいたく」になったのか?」を一部編集し、転載したものです。

加速する少子化:2022年出生数は80万人割れへ

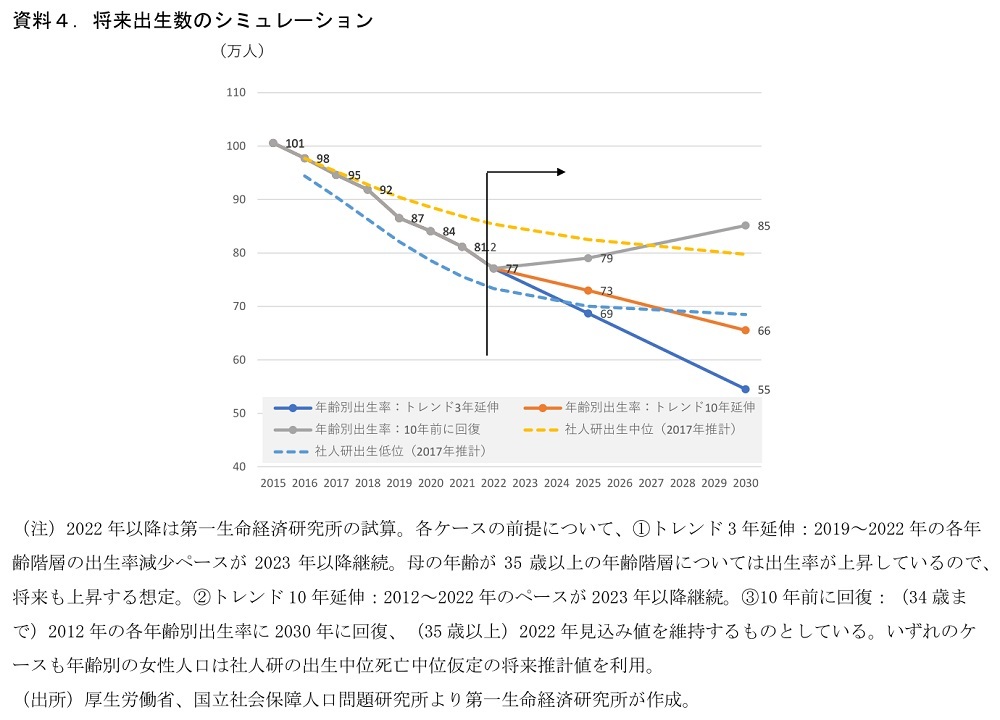

少子化が加速している。公表済みの厚生労働省の月次統計をもとに推計したところ、2022年の出生数(日本人)は77.1万人程度と80万人を割れそうだ(2021年81.2万人)。2022年の合計特殊出生率も1.27程度と低下、1.30を割る公算が大きくなっている。

2017年に社人研が示した将来推計人口で見込まれていた2022年の出生数は85.4万人(出生中位前提)。当初の想定を下振れて少子化が進んでいる状態だ。

コロナ要因で説明できるのか?

足元、出生数減少の原因としてよく取り沙汰されるのが、2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大である。実際にコロナ感染拡大初期には妊娠届出件数が急減しており、出産を控える動きがあったことが確認できる。

また、対面機会の減少から婚姻数も減少した。日本では非嫡出子(未婚者から生まれた子ども)の割合が2.3%(2021年)であり、婚姻数の減少は今後の出生数の下押し要因にもなってくる。コロナ禍が出生数減少の要因になっていることは確かだろう。

しかし、足元の少子化加速を「コロナ要因」ですべて片付けるべきではない。「コロナ要因」とみなすならば、「コロナが落ち着けばいずれ減少ペースは落ち着く」ということになるはずだが、その点はかなり怪しい。出生数の減少加速はコロナ前からすでに始まっていたと考えられるからである。

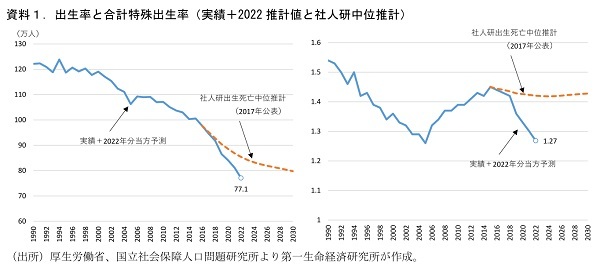

資料2では出生数の減少を母の年齢階層ごとの「出生率変化要因」と「女性の人口変化」の要因に分解したものである。2018年ごろまでは主に25~34歳の女性人口の減少が出生数減少の主要因となっていたが、2019年以降は25~34歳女性の出生率の低下が主な要因となっているほか、25歳以下の女性の出生率変化によるマイナス寄与も大きくなっている。

妊娠から出産までの時間差を踏まえれば、コロナの影響が出生数に影響するのは主に2021年以降ということになるが、2019年・2020年の時点で既に出産適齢期世代の出生率低下ペースの加速は始まっている。

20・30代の低・中所得層で子どもを持つ世帯の割合が低下

最近は教育費の増加などから、子どもを持つことが「ぜいたく」になっている、という声が良く聞かれるようになった。子どもを持つことに対する金銭的なハードルが高くなっている、ないしは高くなっていると感じていることが、出生率の低下に影響している可能性がある。

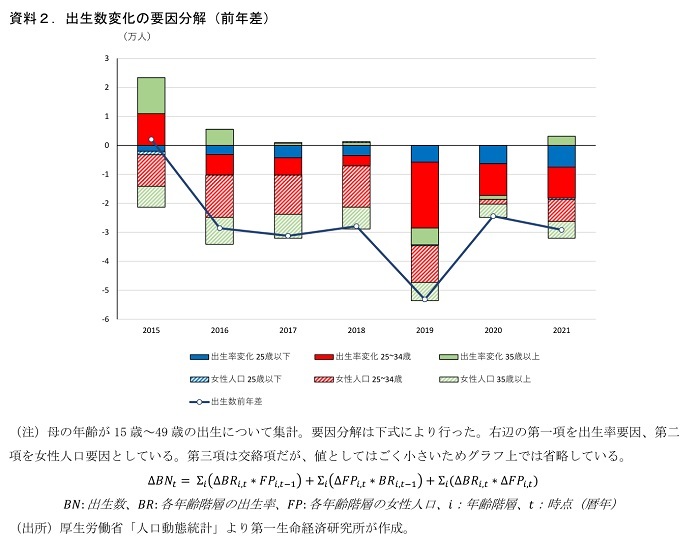

資料2は厚生労働省の「国民生活基礎調査」から世帯主が20・30代の世帯総数に占める子どものいる世帯数の割合について、所得階級別に2000年・2010年・直近公表値の2020年の値を整理したものである。いずれの年も「600~1000万円」までは年収が高いほど子どもを持つ割合が高くなっており、家計の経済環境と子どもを持つ選択には関係があることがうかがえる。

そして、2020年分の値をみると、「300万円未満」、「300~600万円未満」の層において、子どもを持つ世帯の割合が過去から明確に低下していることがわかる。

この間の家族観の多様化なども影響していると考えられる点には留意が必要だが、特に低中所得層の世帯が子供を持たない選択をするようになっているという傾向が確認できる。従来よりも「もっとお金がなければ子どもを持つことができない」と考える人は増えてきているのではないか。

同調査によれば、所得階級300~600万円の世帯は20・30代世帯の6割強を占めている。ボリュームゾーンの所得階級において、子どもを持つことに対する金銭面でのハードルが上がっている可能性があることは憂慮すべき事態だろう。

今年4月には、各省庁に分離していた政府の子育て政策を包括する「こども家庭庁」が設置される。子育て世帯への経済面での継続的な支援、セーフティネットの枠組みを包括的に整備することが求められよう。

また、子育てに対する金銭不安は老後に対する経済的な不安とも密接に関連している。政府に求められるのは将来不安を煽ることではなく、こうすれば子どもを持てる、老後の不安は解消できる、といった前向きな選択肢を提示することであり、そのための横断的な制度設計と情報発信である。「子どもはぜいたく」との認識が広がれば、少子化は尚更深刻になりかねない。

出生率の動向によって未来は大きく変わり得る

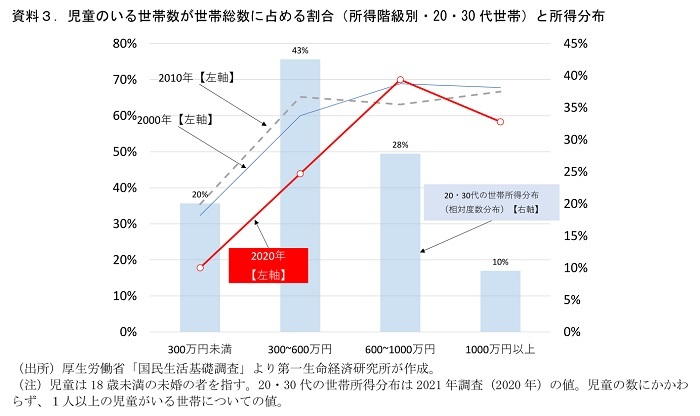

資料4は、出生数について年齢階層別の出生率の前提に応じて、将来シミュレーションを行ったものである。(1)出生率低下が加速したここ3年のトレンドが続いた場合、(2)過去10年のトレンドが続いた場合、(3)10年前(2012年)の水準まで年齢階層別出生率が戻る場合(上昇した35歳以上出生率は横ばい)の3通りに分け、2030年の出生数を試算した。結果はそれぞれ(1)55万人、(2)66万人、(3)85万人となった。出生率の低下トレンドが続く(1)・(2)の前提では、社人研の直近推計の出生低位も下回ることになる。

一方、(3)のように各年齢階層の出生率を上向かせることができれば、出生数の減少トレンドに一定の歯止めをかけることができることもわかる。

来年には社人研から直近動向を踏まえた新しい将来人口推計も公表される予定で、人口・少子化について注目が集まりそうだ。出産期にある女性の人口そのものが減少していく中で、少子化はある程度避けがたい未来ではある。

しかしその「程度」は各年齢階層の出生率がどう推移したかによって大きく異なり、政策などによって変え得る余地がある。足元で加速する若者世代の出生率低下に歯止めをかける役割が、こども家庭庁をはじめとした政府に求められている。