「怠惰はプログラマーの美徳」とは、ITエンジニアの間でよく知られるプログラミング言語作者の言葉です。意表を突くような表現ですが、これは「便利なプログラムで労力を減らすこと」や「文書を残し、同じ質問に何度も答えないで済ますこと」の大切さを説くもので、単に怠けることを勧めているわけではありません。

加えて、プログラムを市場のニーズに応える製品としてどう開発していくか決めるプロダクトマネジメント(PdM)においては、「仕事しないで価値を出す」発想も重要になるといいます。株式会社シーエーシーで搬入日程調整ツール「BUILD BOARD(ビルドボード)」のPdMを務める今井陽太(新規事業開発本部 建設領域新規事業 開発マネージャー)に、この持論にたどり着くまでのいきさつを聞きました。

エンジニア出身のPdMとして複数事業のプロダクトをリード。ユーザー視点とビジネス視点を融合させ、価値あるプロダクトを創出することを信条とする。

ビズリーチでサイバーセキュリティ✕SaaS事業「yamory」の立ち上げに従事するなど、様々な業界でのプロダクト立ち上げに経験を持つ。株式会社リテイギにて建設領域のSaaS 搬入日程調整ツール『BUILD BOARD』を立ち上げ、CACに事業が譲渡された後に入社。

手を動かす前に、価値あるサービスを探る

−今井さんの現在の担当業務について、まず簡単にお聞かせください。

2024年12月にリリースしたSaaS型のプロダクトであるBUILD BOARDのPdMをしています。事業のオーナーとして主にビジネス面を統括する明石(関連記事)とツートップの体制のもと、私は主にビジネスと技術の間の橋渡しをしています。

具体的には「建設現場の搬入日程調整をもっとスムーズにしたい」というお客様の声を踏まえ、どんな機能を作るか、また機能追加しない「使い方の工夫」でどこまで対応してもらえそうか判断し、製品の企画を固めたり、開発メンバーに作業をお願いしたりしています。商談に同席する機会も多く、そこで新たなニーズが出るたび「何があれば課題解決につながるか」を、2人でディスカッションしています。

−エンジニア出身とのことですが、PdMを務めるこのプロジェクトでは、直接開発に関わっていないのでしょうか。

はい。このプロジェクトでは手を動かして開発するエンジニアが別にいるので、具体的に技術的な業務を行うことは、主な責任範囲ではありません。ただもちろん、チームが設計したものを理解するために技術的知識を用いることは度々あります。

私はもともとネットワークなどのインフラが専門のエンジニアで、現在も一人の技術者としての仕事には複業や個人開発などで関わっています。当然コードを書くことも、読み込んで検討することもできますが、この事業ではそこに主眼を置くことはせず、PdMと並行して少しだけインフラ領域を兼任しています。

PdMの仕事とは、突き詰めれば「どうやってお金を払ってもらえるような課題解決をするか」「いかに少ない労力でそれを実現するか」を考えることです。同じ価値のある課題解決ができるなら、プロダクトはなるべくシンプルな方が、コストは低く済みます。「必要以上の仕事をしないで、より大きな価値を出せる方法があるならそれに越したことはない」という発想のもと、実際の判断に全力を注いでいるところです。

−作れる能力があっても、いきなり形にするわけではないということですか。

そうです。確かにエンジニアの世界では「手を動かすのが何より好きで得意」という人が多いと思っていますが、私自身は「誰かに喜んでもらうために成長することが好きで、誰も喜ばないことのために働くのは嫌い」なタイプ(笑)。なので「今これを作ることに意味はあるか」を、まず考えます。

新規事業に携わるPdMの立場から言うと、絶対的に重要なのは「費用対効果」であり、「ROI(投資利益率)への意識」です。

SaaSビジネスで、もし最初からいきなりプログラムを書き、プログラムをインフラに上げ、実際にアクセスできる状態まで仕上げてしまったら、このプロダクトは出来映え以前に「そもそも誰かが価値を感じる内容になっていない」おそれがあります。その場合、もっと有効活用できたはずの時間や労力、予算が全て無駄になり、費用対効果はゼロどころかマイナスになってしまいます。

だからこそPdMは、どんなサービスに価値があるか探っている段階では「プロダクトを作らずに検証する方法」を考えることも大切な役割だと考えています。実際にBUILD BOARDでも、まず日程調整機能の大枠を絵に描いて決めた後、操作画面の外観だけデザイナーに作ってもらい、それを見た想定ユーザーから好感触が得られたところで初めて開発に入っています。

さらに言うと、ニーズを確かめたいサービスはExcelのような既存ツールの組み合わせで仮に構築することもできるでしょうし、場合によっては手作業だけで再現できるかもしれません。その結果、本格開発への手応えを感じられればベストですが、「わざわざプロダクトを作るまでもない」という雰囲気になったとしても、それは「企画そのものを考え直したほうがよい」ことに早く気付けたわけで、よかったと言えるはずです。

「スペシャリストよりマネージャー」を選んだ理由

−ビジネス重視で戦略志向の強いPdMの特徴が伝わってきます。このポジションに至った今井さんの経歴についてもうかがえますか。

出身は北海道です。自宅でデジタル回線が使えるようになった中学1年のとき、初めてインターネットに触れて熱中し、「これを仕事にしたい」と地元の高等専門学校の情報工学科に進みました。この頃からプログラミングよりもネットワークに興味があり、研究室からルーターを借りて、よく設定をいじっていました。

高専の5年間を経て就職したネットワークインテグレーター子会社では、客先から届いた機器を検証するサポート業務のかたわら学習を続け、外資メーカーに転職してからは機器内部の電子部品レベルまで突き詰めました。ただ、この分野で世界最高峰のエンジニアは主張も強烈で、英語でずっと技術論を続ける気にはならず、ネットワークの業界からは20代半ばでいったん離れました。そこからは「面白そうな業界がいいな」と、著名なSNSサービスやソーシャルゲームの会社を選んでインフラ運用を担当してきました。

−その後、エンジニアチームのマネージャーになったんですよね。

はい。化粧品口コミサイトの会社から「インフラチームのリーダーが家業を継ぐので」と後任のマネージャー職に迎えられました。プレイヤー兼任で動いた時期を経て4年在籍しましたが、最終的には3チーム・30人ほどのマネジメントを務めました。

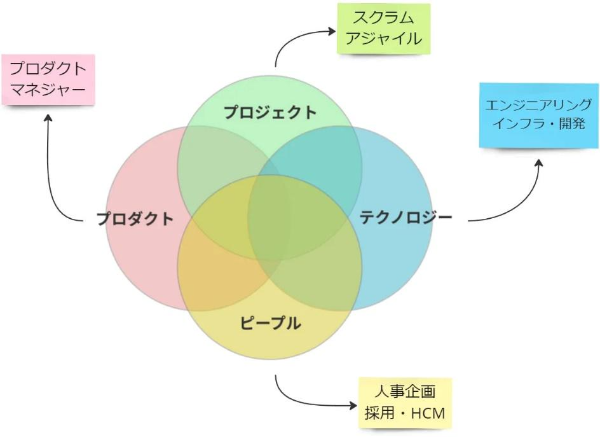

スペシャリストよりもマネージャー志向になったのは「技術」「人」「プロジェクト」「プロダクト」に関わるという、エンジニアリングマネジメントの幅広い専門性が魅力的だったためで、ヘルステック分野のスタートアップで1年間、人事部所属の人事企画担当をしていたこともあります。

さらにここ数年「開発とビジネスの間」という、より上流のポジションで仕事をしているのも、自分にとっては現実のニーズに触れられるのが新鮮で、成長や貢献を強く感じられるからです。「面白いことを追いかけてきた結果、今いる場所まで来た」という感じですね。

マネジメント初挑戦時の失敗から「考える時間」を最優先に

−そんな今井さんのモットーが「貢献」「成長」「仕事しない」の3つだそうですが、普通に手を動かしてきたキャリアのようにも見えます。どこかで転機があったのですか。

初めてのマネージャー職で壁にぶつかっていた10年前、押し寄せる仕事に追い詰められた結果「考える時間が最優先」「実作業は最小限に」という結論にたどり着きました。

技術知識と異なり、一緒に仕事をするメンバーにどう動いてもらうかは、さっと調べてすぐ答が出るものではありません。どうすればいいか全く分からず、実際何もできなかった当時の私は、マネジメントに完全に失敗していました。もともと働きたくないはずの自分自身が開発に加わり、連日遅くまで作業しても社内からの依頼をさばききれない。30歳を過ぎて体力のピークも感じていたので「このままでは本当にやばい」と、それまで無縁だったマネジメントや思考法の本を手に取るようになりました。

そうした中で「まず手数を減らせば、より良い方法を考える時間も増えていく」と理解し、「もっとシンプルに作って、依頼を断るケースを減らしていこう」とメンバーに提案できるようになったのが、最初の大きな変化だったと思います。

ただ、本などで学んだことが身につくまでには少し時間もかかりました。実地できちんと生かせるようになったのはマネージャーとしてのキャリアで言うと5年目、転職先で約10人のアジャイル開発チームを支援するエンジニア・スクラムマスター兼PdMのポジションに就いたときからです。いま一緒にBUILD BOARDの事業を進めている明石ともこの時からの付き合いで、セキュリティ関連の新規プロダクトを共に立ち上げ、軌道に乗せることができました。

−マネジメントを学びだした頃に読んで、特に印象に残っている本がありますか。

『イシューからはじめよ』(安宅和人著)です。できるだけ少ない実作業で最大の貢献をするには、まず根本的な未解決の問題(イシュー)を見極め、最短ルートでアプローチしなければならないこと、またその具体的な方法を、仮説も交えてじっくり考える時間の大切さに気付かされた本です。

小さく作ってニーズをとらえる達成感

−これまで複数のプロダクトでPdMを務めてきた経験の中で、「やっててよかった」と感じたのは、どんな瞬間でしたか。

しっかり考えて作ったプロダクトが狙い通り届き、ユーザーに「いいな」と言ってもらえる。そのことで予算も達成できたときですね。

やはりROIを大きくしていくことにやりがいを感じるので、今回(2024年12月)最小限のシンプルな機能でリリースしたBUILD BOARDに多くのお問い合わせをいただき、小さく作りながらニーズをとらえられたのも、まずは良かったと感じています。

−最後に、今後の展望についてもお聞かせください。

BUILD BOARDの提案とプロダクトへのフィードバックはこれからが本番なので、さらに良くして事業成長に貢献していくつもりです。

個人的にはキャリアの中で、エンジニアリングマネジメントの「技術」「人」「プロジェクト」「プロダクト」という4分野全てを経験することが一つの目標になっていて、だいぶコンプリートに近づいてきましたが 、人事の領域が少し足りていません。そこで機会があれば採用などにも積極的に関わって、人と組織の成長に貢献できればと思っています。

まだリリース前だったBUILD BOARDの事業ごと、前職の会社からCACに移籍してきて1年が経ちますが、この間にBUILD BOARD以外の新規事業や、グループ内他社の開発案件に加わる機会も増えました。これからも社内でさまざまなお手伝いをし、またお手伝いをお願いしながら、できることを広げていきたいです。

−手を動かす仕事は減っても、価値を生むために考えることはさらに増えていきそうですね。今回は貴重なお話をありがとうございました。

以上

(提供:CAC Innovation Hub)