この記事は2025年3月28日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.275『首都圏における 鉄道による通勤特性の分析』」を一部編集し、転載したものです。

目次

この記事の概要

• 鉄道定期券の券面区間と緯度・経度情報を組み合わせることで、首都圏における鉄道による通勤特性を分析。

• 各駅の通勤特性は、通勤距離の傾向により「近距離通勤型」「中距離通勤型」「近・遠距離通勤型」「遠距離通勤型」(*)の4つのタイプに大別できる。

(*)・・・最終降車駅までの通勤距離を「近距離」「中距離」「遠距離」に三等分の上、傾向を分析

鉄道による移動情報は、我々の社会生活の実態を反映する写し鏡のようなものである。住宅や商業等の市場ニーズの特定や地域経済政策にとって重要な知見を秘めている反面、その膨大な情報量から有用な知見を引き出すことは容易ではない。本稿では、市区町村別・駅別にみた鉄道による通勤特性の実態把握を試みる。

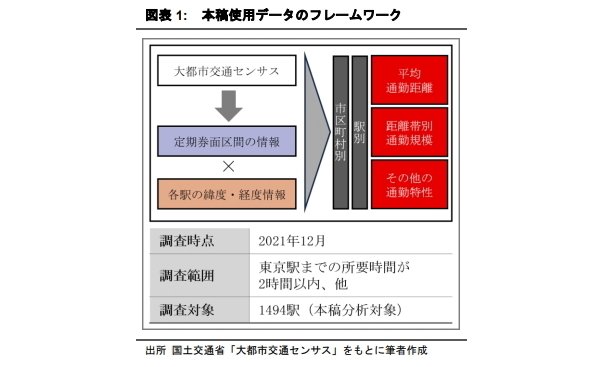

定期券面区間の情報を把握

本稿では、国土交通省が公表する「大都市交通センサス」を用いて、各地域間の通勤行動の実態把握を試みた。本データの特徴は、実際の販売データに基づく定期券の購入情報が得られることだ。定期区間の情報により、乗り換えを考慮した乗車開始駅と最終降車駅に関する情報が得られる。

定期区間と各駅の緯度・経度情報を組み合わせることで、実際の路線距離ではないが駅間の直線距離を把握することが可能だ。(図表1)

市区町村別の平均的な通勤距離を可視化

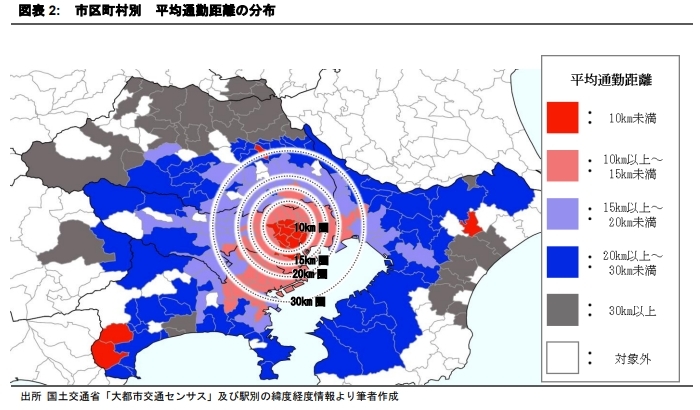

図表2は、乗車開始駅から最終降車駅までの直線的な平均通勤距離を市区町村別に表したものである。

各地域の平均通勤距離と東京都心部(ここでは東京駅を基準とする。)との距離に着目すると以下のことが言える。

東京都心の10区は都心中心部へ向けた通勤行動が主

東京都心部から10km圏内にあって、平均通勤距離も10㎞以内(図中、濃い赤色)である市区町村は、いずれも東京特別区部で10区が該当する(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、豊島区、中野区)。これらの区は、東京都心部へ向けた距離の短い、いわゆる職住近接型の通勤行動が主となる地域といえる。

東京都心部からの距離が等しくとも通勤傾向は異なる

東京都心部から15-20㎞圏内では、地域により通勤行動の傾向が異なる。横浜市や川崎市は、東京都心部より概ね15km以上離れているが、平均通勤距離は15km未満である。これは、東京都心部へ向けた通勤よりも横浜や東京南部等の周辺都市へ向けた通勤が中心となっていることが主因であると推察される。

一方で、埼玉県南部や東京西部では、和光市、戸田市、三鷹市等、東京都心までの距離と平均通勤距離がほぼ等しくなる地域も一部見受けられる。こうした地域は、東京都心部へ向けた通勤行動が相対的に多い地域といえる。

東京都心部から30km以上離れる地域の多くは、周辺部への通勤行動が中心

東京都心部からの距離が30kmを超え、且つ、平均通勤距離が30km未満の地域はいずれも東京都市部ではなく、各地域周辺の都市部への通勤行動が中心となる地域といえる。

このように、東京都心部からの距離と各地域の平均通勤距離を比較することにより、首都圏における各地域の通勤特性を大まかに可視化することができる。但し、各駅別に観察すると、“平均値”では可視化されない特性も存在することが分かった。

“平均”の裏に隠れた4つの通勤特性タイプ

本分析の対象となる1,494駅について、最終降車駅までの通勤距離を「近距離」「中距離」「遠距離」に三等分し、各距離帯にどの程度、通勤者が集積するかを駅ごとに分析した<1>。

その結果、通勤特性は駅ごとに異なる4つのタイプに大別できることが分かった。

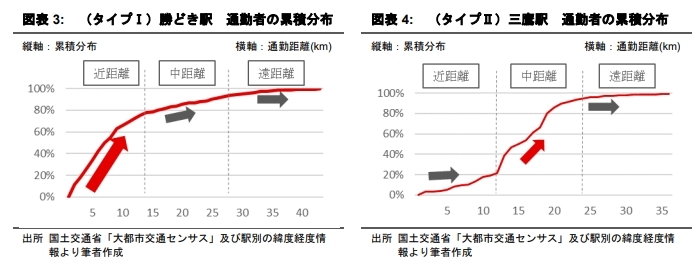

タイプⅠ「近距離通勤型」(図表3)

これは、その駅の通勤定期利用者について、相対的に「近距離」通勤者が多いタイプの駅である。

一般に“職住近接”と表現されるライフスタイルもこうした通勤型に該当するものと推察される。例えば、中央区「勝どき」駅は「近距離」の通勤者が全体の70%以上を占め、通勤距離帯が長くなるほど、通勤者数が減少する。このタイプⅠは、主に都心部にみられるタイプであるが、東京都心部から30km以上離れている地域(主に図表2の濃い青色、灰色に着色の地域)で各地方都市への通勤傾向が強い駅においても同様に見られる。

タイプⅡ「中距離通勤型」(図表4)

これは、その駅の通勤定期利用者について「中距離」の通勤者割合が多く、「近距離」「遠距離」の通勤者割合が比較的少ないタイプの駅である。

郊外のベッドタウン等によくみられる。例えば、三鷹市「三鷹駅」は通勤距離10km程度までは通勤者の集積度が低く、12-20kmの範囲で集積度が飛躍的に高まり、20kmを超えると、再び集積度が下がる、という構造を持つ。「三鷹駅」から東京都心部への通勤者が多い一方で、三鷹周辺の就労規模は東京都心よりも相対的に小さいことがこうした特性の背景にあると考えられる。

1:分析にあたっては、異常値を除去することを目的として、計算上の最大の通勤距離を95パーセンタイルとした。

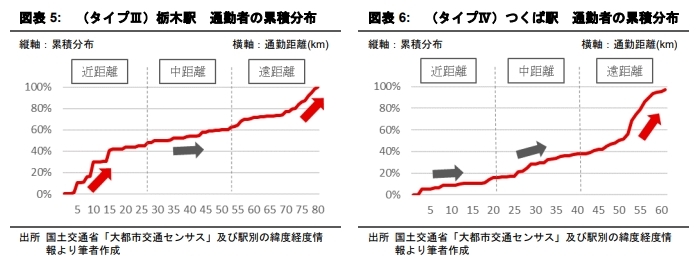

タイプⅢ「近・遠距離通勤型」(図表5)

これは、その駅の通勤定期利用者について「近距離」「遠距離」の通勤者割合が多く、「中距離」の通勤者割合が少ないタイプの駅である。

東京都心部から距離の離れた地方の都市部周辺に多いタイプである。隣接部への通勤と、東京都心への通勤がそれぞれ見られる一方で、やや距離のある地方都市への通勤者数が少ないため、結果として、「中距離」の通勤者割合が少ない。例えば、栃木市「栃木駅」は、通勤距離15km圏内と通勤距離70㎞以上の距離帯で通勤者の集積度が高い。(栃木駅から東京駅までの直線距離は約76km)

タイプⅣ「遠距離通勤型」(図表6)

これは、その駅の通勤定期利用者について「遠距離」の通勤者割合が最も多いタイプの駅である。東京都心部から距離が離れているが、直通運転や特急運行等、アクセス性に優れる鉄道網が整備されている場合等にみられる。つくば駅や千葉ニュータウン中央駅等がこのタイプに該当する。

おわりに

本稿では、鉄道定期券の購入情報及び地理情報をもとに、市区町村別・駅別の通勤特性を分析した。

結果、下記のことが分かった。

通勤時間の長さや通勤時刻、通勤先エリアがどこか?という情報は、通勤者の消費者としての心理、テレワークや住宅機能に対するニーズと密接に関連している。したがって、商業店舗の立地戦略とテナント構成の検討、住宅用地の検討等、沿線の開発戦略策定において、本稿で分析したような通勤特性の把握は市場理解における重要なポイントであると筆者は考える。