この記事は2025年4月15日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.278『女性の働き方と不動産価値』」を一部編集し、転載したものです。

目次

この記事の概要

• 本稿では住宅需要の形成要因として労働市場の変化に着目する。

足許では30・40歳代の有配偶者女性の働き方に大きな変化が見られる。

• フルタイムワーカーの割合が高まるエリアほど地価が上昇している。そうしたエリアは東京都心からの距離が近く、教育・子育て支援で手厚い傾向があると思われる。

住宅需要形成要因として働き方の変化に着目

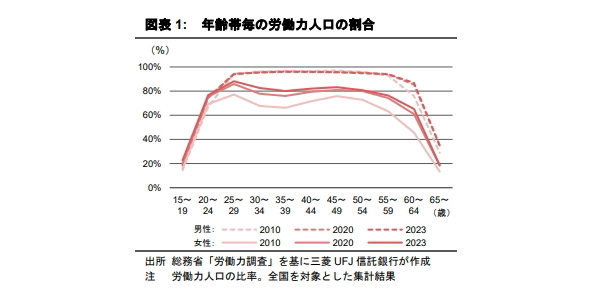

日本の労働市場では大きな変化が生じている。図表1は労働力人口の割合を男女別に示している。破線で示される男性については、60歳代前半の労働力人口割合が増えた以外は大きな変化が見られていない。一方、実線で示される女性については、全体的に労働力人口の割合が上昇していることに加え、結婚・出産が多い年代に一旦低下し育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、所謂“M字カーブ”が解消される方向に向かっていることがわかる。とりわけ、30・40歳代で変化が目立つ。

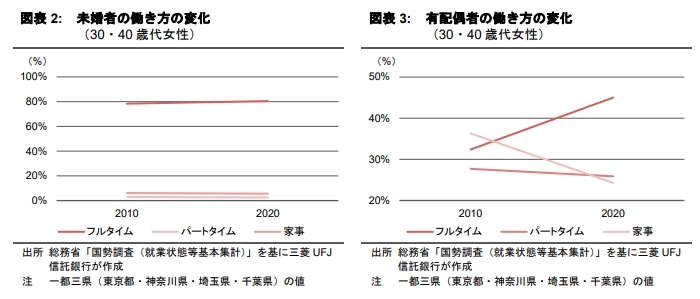

このように労働市場への参加が増えているが、同世代の有配偶者女性では働き方そのものも変化している。図表2および図表3は2010年から2020年にかけての労働状況の変化である<1>。未婚者の働き方にほとんど変化は見られない一方、有配偶者ではフルタイムの割合が大幅に上昇(32.4%→45.0%)している。

こうした働き方の変化は住宅市場に影響を及ぼしていると推測される。拙稿『居住者の評価が高まり続ける“職住近接”』(2024年11月)でも論じたように、職住近接を求める傾向から立地選択に変化が生じていること等が例として挙げられる。そこで本稿では首都圏<2>在住の30・40歳代有配偶者女性の働き方に着目し、その働き方と不動産価値の関係、フルタイムワーカーが増えるエリアの特徴を明らかにしたい。そのうえで、賃料水準の割安さの観点から世帯流入が期待されるエリアを抽出することを試みる。

1:同調査における労働状況の分類はAppendix.1の通り。総務省における定義において“主に仕事”としている属性をフルタイム、“家事のほか仕事”としている属性をパートタイムと読み替えている。“主に仕事”とは、主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた人、“家事のほか仕事”とは、主に家事などをしていて、その傍ら、例えばパートタイムでの勤め、自家営業の手伝い、賃仕事など、少しでも収入を伴う仕事をした人を指す

2:本稿では一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と定義

女性の働き方と地価との関係:フルタイムワーカーの割合と地価の変化に正の相関関係

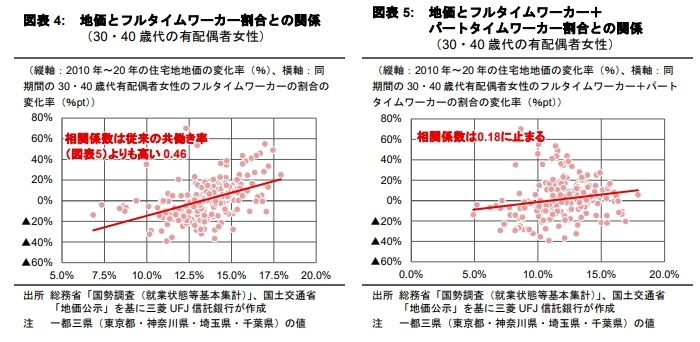

まず、フルタイムワーカーの割合と地価との関係を分析する。図表4は縦軸に2010年から2020年の住宅地地価の変化、横軸に30・40歳代の有配偶者女性のフルタイムワーカーの割合の変化を設定し、首都圏の市区町村をプロットした散布図である。相関係数は0.46と正の相関関係が観測される<3>。相関係数は直接的に因果関係を示すものではないが、フルタイムワーカー女性の世帯の住宅ローン・賃料の負担力への影響を踏まえると因果関係がありそうだ。上記の分析でフルタイムワーカーが高まったエリアでは、2021年から2025年においても地価上昇率が大きいことが確認されている。なお、図表5は横軸にフルタイムワーカー+パートタイムワーカー<4>を設定した散布図である。回帰線の傾きが図表4と比べても緩やかで、相関係数は0.18に止まる。

3:東京都心部の地価上昇がこうした相関関係につながる側面も一部あるが、東京駅からの距離が15㎞以遠の市区町村についても相関係数は0.36と一定の水準が観測される

4:配偶者が就労している場合、従来の共働き率と同値となる

女性の働き方と立地との関係:“職住近接”と“教育・子育て”に困りごと解消のニーズ

では、このように地価が上昇した立地にはどのような特徴があるだろうか。

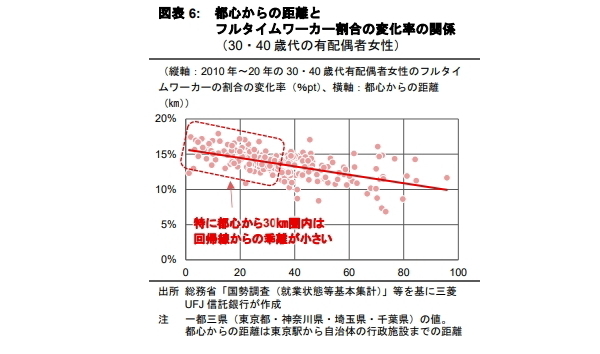

まず想定されるのが、“職住近接”の重視だ。特にフルタイムワーカーの共働き世帯の場合、家事や子育てに充てられる時間が少なくなる傾向があると考えられる。通勤時間を節約するという観点では、首都圏では雇用が集まる東京都心<5>との距離が住宅立地の選択に大きな影響を与えそうだ。図表6は縦軸に2010年から2020年の30・40歳代の有配偶者女性のフルタイムワーカーの割合の変化、横軸に東京都心からの距離<6>を設定し、首都圏の市区町村をプロットした。相関係数は▲0.59と負の相関関係が観測される。特に東京都心への通勤が多いと考えられる30㎞圏内では回帰線からのばらつきが小さいこともわかる。

また筆者の分析では、フルタイムワーカーの上昇率の高いエリアで“教育・子育て”の居住者満足度が高い傾向があることも分かった。

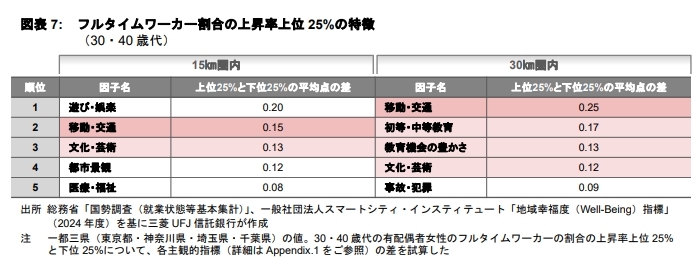

当該地域の居住者へのアンケートを用いた街の特徴を示す指標(それぞれの項目に対する居住者の満足度を数値化した指標)を利用し<7>、フルタイムワーカーの女性が増えた街の特徴を調べている。具体的には、東京都心への通勤が多いと考えられる都心からの距離が30㎞圏内の市区町村について、フルタイムワーカーの女性が増えた上位25%と下位25%の市区町村の平均スコア(5点満点)の差を計算、その差が大きいものを街の特徴として図表7に示した。いずれの距離帯においても、「移動・交通」の満足度が高いという特徴がある。また、特に15~30㎞の距離帯の特徴として、教育・子育てに関する満足度<8>が高いエリアであることがわかる<9>。当然ながら、教育・子育ては全ての子育て世帯にとって重要なテーマであるが、職住近接と同様、時間的余裕が少ない世帯にとって親の負担を軽減してくれるサービス・機会を自治体がどの程度提供しているかが相対的に重視されていそうだ<10>。

5:詳細は拙稿『居住者の評価が高まり続ける“職住近接”』(2024年11月)をご参照

6:東京都心と各市区町村の距離はJR東京駅と各市町村の役所・役場との距離と定義

7:一般社団法人スマートシティ・インスティテュートの地域幸福度(Well-Being)指標を利用した。同指標は地域全体の「暮らしやすさ」と「幸福感」を数値化・可視化したものであり、デジタル庁が推進する「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた街づくりの指針としての位置づけを期待されている指標である。毎年のアンケートによって、当該地域における居住者の主観的な幸福度および生活満足度、それらを説明しうる3つの因子群(生活環境・地域の人間関係・自分らしい生き方)を指標化している点に特徴がある。本稿では3つの因子群を使い街の特徴を表現することを試みている。それぞれの主観的因子はAppendix.2の設問にて居住者から5点満点で評価される。なお、因子群については、オープンデータを活用した客観的指標も公表されているが、本稿では採用していない

8:「初等・中等教育」、「教育機会の豊かさ」、「文化・芸術」

9:都心部に近い15㎞圏内では民間企業のサービスの集積があることでこれらの要因は上位にならないと考えられる

10:15㎞圏内においては「遊び・娯楽」、「都市景観」といった要因が上位となる特徴がある。これは DINKs(Double Income No Kids)世帯などを中心に都市部での消費やレジャーとの近接性を求めた可能性がある

“職住近接”と“教育・子育て”に注目したエリア選定

ここまでの分析では、(1)フルタイムワーカーの有配偶者女性の割合が高まるエリアほど住宅地地価が上昇する傾向があったこと、(2)そうしたエリアは東京都心からの距離が近く、教育・子育て環境の居住者満足度で高い傾向があることが分かった。女性の社会進出は中期的に生じている社会構造の変化であり、国として継続的発展のために不可欠な要素と捉えている<11>ことを踏まえると、(2)で得られた立地の特徴は不動産の価値(不動産価格、賃料)を形成するなかで今後重要性がさらに高まる可能性があると考えられる。

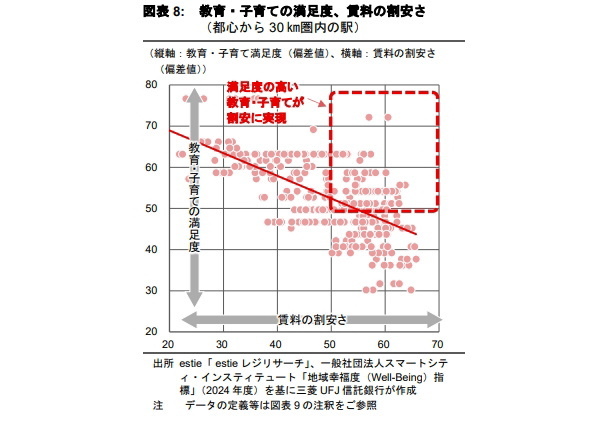

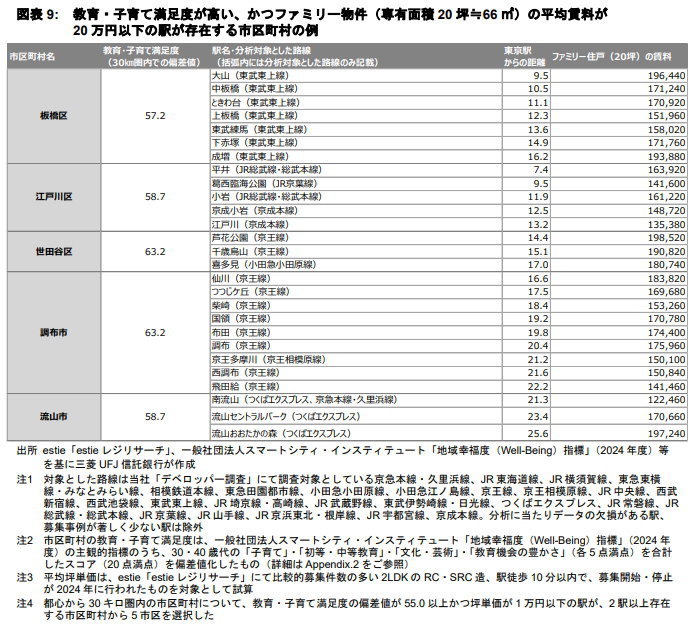

本稿では最後に賃料水準の割安さの観点からそうした世帯の流入が期待されるエリアを抽出する。具体的には、都心から30㎞圏内の市区町村ついて、賃料の割安さ(賃料単価の平均値の低さ)と居住者の教育・子育て満足度<12>の高さを偏差値化し、その両方を実現できる駅を図表8の要領で絞り込む。図表9はその結果であり、教育・子育て満足度が相対的に高く、ファミリー物件(専有面積20坪≒66㎡)の平均賃料が20万円以下の駅が存在する市区町村をリスト化したものである。エリア毎の特性を踏まえた分析は今後の課題としたいが、市場全体の住宅価格・賃料が上昇していく中、本レポートで対象とした世帯の流入が期待されるエリアとして注目できる。

11:内閣府「女性版骨太の方針2024」(2024年7月)では「男女共同参画は、日本政府の重要かつ確固たる方針であり、国際社会で共有されている規範である。また、全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる、多様性(ダイバーシティ)が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし持続的な発展を確保する上でも不可欠な要素でもある」としている

12:市区町村の教育・子育て満足度は、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度(Well-Being)指標」(2024年度)の主観的指標のうち、30・40歳代の「子育て」・「初等・中等教育」・「文化・芸術」・「教育機会の豊かさ」(各5点満点)を合計したスコア(20点満点)を偏差値化したもの