さまざまな魚の漁獲量が減少するにつれて、近年「陸上養殖」が注目されています。陸上養殖は内水面(陸地)に養殖場をつくる手法で、持続可能な水産業にもつながることが期待されています。

既に普及している海面養殖と比べて、陸上養殖にはどのような特徴があるのでしょうか。本記事では陸上養殖の仕組みや期待される効果、現時点での課題などを解説します。

陸上養殖とは?

陸上養殖とは、人工的に創設した陸上の養殖地で、食用の魚介類などを養殖する方法です。「内水面の養殖」とも呼ばれており、海面養殖とは次の違いがあります。

| 主な違い | 陸上養殖 | 海面養殖 |

|---|---|---|

| 飼育環境 | 人工的に創設する | 実際の海を利用する |

| 魚種の制約 | 設備(飼育環境)に左右される | 生産地の海洋環境に左右される |

| 漁業法の制約 (区画漁業権など) |

基本的には影響しない | 地域によってはあり |

| 導入・運用コスト | 海面養殖より高い | 電気使用料などは節約できる |

| 機器の故障リスク | 高い (※複数の機器を組み合わせるため) |

比較的低い |

| 環境負荷 | 比較的小さい | 養殖方法によっては大きい |

陸上養殖のメリットは、設備次第で飼育魚種を増やせる点や、漁業法の制約を受けにくい点です。また、海洋環境(海水温や波など)の影響を避けられるため、魚種によっては生産性を向上できる可能性があります。

ただし、コスト面や機器の故障リスクを考えると、確実に生産性が高まるとは限りません。ほかにも魚病やウイルスが蔓延したときの対策など、現状ではいくつかの課題が残されています。

陸上養殖が注目される背景

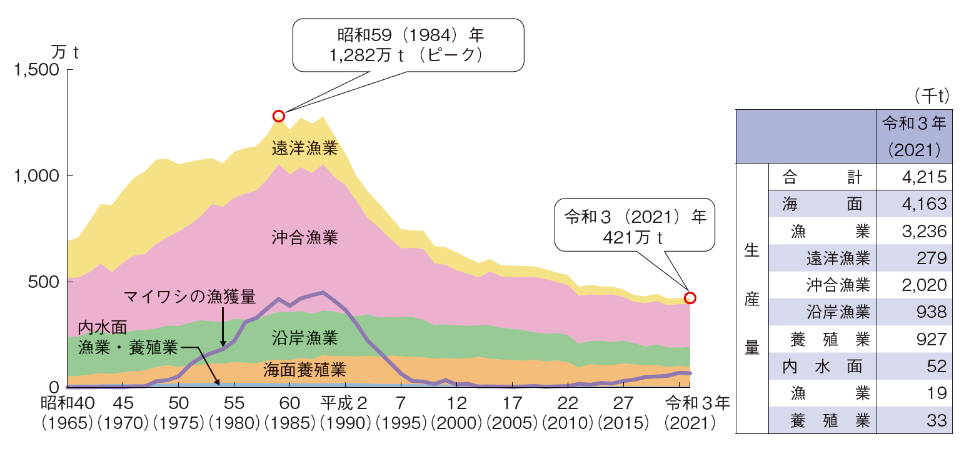

陸上養殖が注目される背景には、国内の漁業や養殖業における生産量の減少があります。

農林水産省の「水産白書(令和4年度版)」によると、漁業・養殖業の国内生産量は1984年をピークに減少が続いています。2021年の生産量は約421万トンで、なかでもサンマやスルメイカ、サケなどの不漁が深刻化していました。

生産量減少の要因としては、「漁業就業者数の減少」や「海洋環境の変化」が指摘されています。こうした背景により、環境面への影響を抑えつつ生産効率を上げるサステナブルな手段として、従来からある海面養殖に加え、新しく登場した陸上養殖も注目されるようになりました。

農林水産省の調査によると海面養殖業を営んだ漁業経営体数は2023年で12,169経営体、ただし5年前に比較して1,781経営体(12.8%)の減少。水産庁の調査によると陸上養殖の参入事業者は2016年ごろから増加ペースが上がり、2022年での累計事業者数は120強となっています。海面養殖事業者は減少基調だが、まだまだ数が多い。陸上養殖事業者は増加基調だが、まだまだ数は少ないという状況です。

参考:農林水産省「2023年漁業センサス結果の概要(確定値)」

水産庁 栽培養殖課「令和4年度 陸上養殖実態調査委託事業の結果概要」

陸上養殖の仕組みと種類

陸上養殖を実現するには、飼育水を供給したり換水したりする設備が必要です。現時点で考案されている方式では、以下のような設備で飼育環境を整えます。

<陸上養殖における設備の例>

水槽

生物を飼育するための設備。

ろ過装置

エサの食べ残しや排泄物、バクテリアなどの汚染物質を除去する設備。

殺菌装置

水槽内に入り込んだ病原菌やウイルスを死滅させる設備。

循環ポンプ

各設備に水を送りこんだり、換水に使用したりする設備。

水温調節器

水温を調節し、理想の飼育環境を整えるための設備。

陸上養殖の方式は、設備の仕組みによって「かけ流し式」「閉鎖循環式」「半閉鎖循環式」の3つに分けられます。

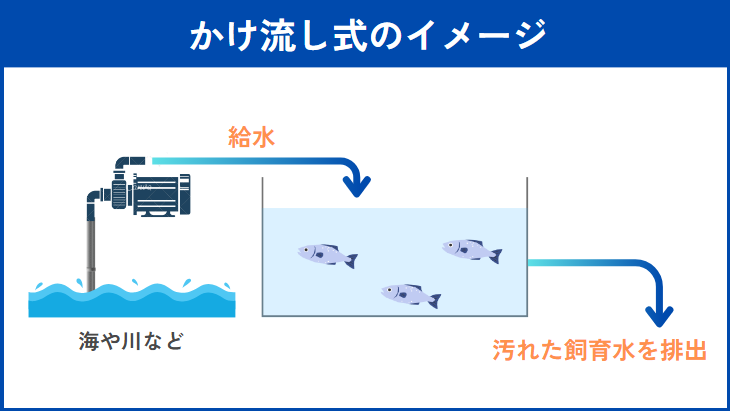

かけ流し式

かけ流し式は、海などから自然の水をポンプでくみ上げると同時に、古くなった飼育水を排水する方式です。

飼育する生物にもよりますが、水槽と給排水用のポンプのみで基本的な飼育環境が構築されるため、導入コストを抑えやすい特徴があります。くみ上げる場所の環境によっては、常に新鮮な水を供給できる点もメリットになるでしょう。

一方で、かけ流し式は外部環境の影響を受けるため、水質調整が難しくなる場合もあります。

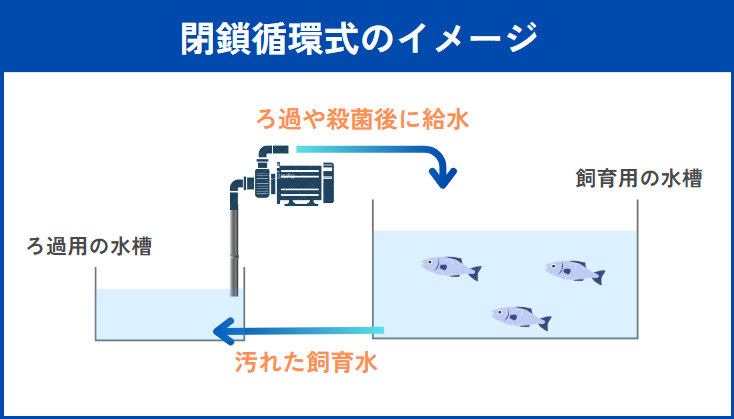

閉鎖循環式

閉鎖循環式は、海や川などから完全に分離した水槽で飼育する方式です。排泄物などで汚れた飼育水は、ろ過装置や殺菌装置をつかうことで再利用します。

閉鎖循環式のメリットは、外部環境の影響を受けにくいことと、トレーサビリティ(追跡)への対応が容易になる点です。水質を換えることで飼育環境をコントロールできるため、魚種の制約がかかりにくい特徴もあります。

ただし、かけ流し方式より多くの機器が必要になることから、導入コストや運営コストの負担が大きくなります。

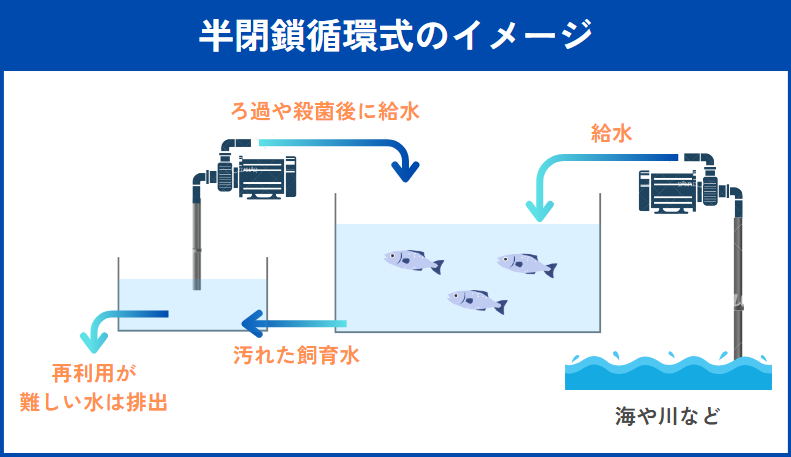

半閉鎖循環式

半閉鎖循環式は、ろ過装置などで一定の水質を維持しながら、再利用が難しくなった飼育水を排出する方式です。かけ流し式と閉鎖循環式を組み合わせることで、排水量を減らしながらスムーズな水質調整が可能になります。

かけ流し式と閉鎖循環式の欠点を補い合う方式ですが、古い飼育水を貯める設備と排水設備が必要になるため、通常はコスト面での負担が大きくなります。

陸上養殖で期待される効果

陸上養殖には採算性の課題がある一方で、持続可能な水産業としての効果が期待されています。ここからは、陸上養殖で期待される3つの効果を解説します。

1. 生産効率が向上する

陸上養殖では飼育環境の人為管理が可能になるため、魚種によっては生産効率が上がります。国内では、すでにヒラメやサクラマス、ウミブドウ、クエなどの飼育実験が行われており、損益分岐点を超える方法が模索されています。

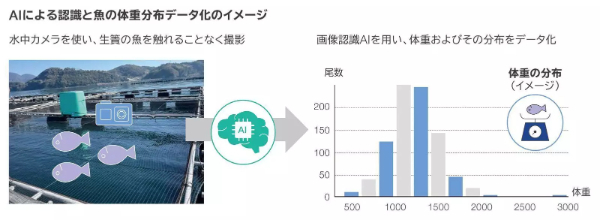

陸上養殖のDXを支える技術として、近年では水質を管理できるツールや、AIが飼育管理をするシステムも登場しました。DXツールでノウハウやデータが蓄積されると、より生産効率の高い手法が確立するかもしれません。

参考:

オプテックス株式会社 陸上養殖の普及に欠かせない水質管理のDX化

リージョナルフィッシュ株式会社 世界的に注目されている陸上養殖。課題は採算性。

2. 環境負荷を抑えられる

陸上養殖は、海洋環境への負荷を抑えられる手法としても注目されています。

例えば、飼育水を再利用する閉鎖循環式は、排泄物やエサで汚れた水を外部に排出しません。また、生け簀から魚が逃げだすこともないため生態系への影響を気にすることなく飼育が可能になります。

海洋への環境負荷が軽減すると、自然界の豊かな生育環境を維持もしくは再生できます。結果として、漁業や海面養殖、海から水をくみ上げる陸上養殖(かけ流し式や半閉鎖循環式)に対しても、良い影響をもたらすことが予想されます。

3. 輸送や流通のコストを抑えられる

陸上養殖によって内陸部に生産地ができると、輸送や流通のコストが抑えられます。海から遠い地域にも、新鮮かつ多様な魚種を届けることが可能になるため、新たな市場が形成される可能性もあるでしょう。

国内でもすでにサーモンなどの陸上養殖が進められており、愛知県田原市(海水ニジマス)や鳥取県琴浦町(淡水ギンザケ)では、閉鎖循環式による実証実験が行われています。

陸上養殖の課題は?海面養殖との比較

陸上養殖への参入は増えているものの、現状では解決が難しい課題もあります。ここからは、生け簀などをつかった海面養殖と比較しながら、陸上養殖で直面しやすい課題をご紹介します。

1.大規模な設備投資が必要

陸上養殖のなかでも、閉鎖循環式と半閉鎖循環式は 数億円規模の設備投資が必要です。かけ流し式でも通常は数千万円のコストになるため、資金力によっては参入が難しい場合もあります。

一方で、海面養殖は地形をうまく利用し、網で囲って生け簀を作ります。陸上養殖で必要になるろ過装置や給水ポンプなどは必要ありません。 養殖場は必要ですが、陸上養殖に比べると設備面での参入のハードルが低い傾向にあります。

2.運営コストが高い

陸上養殖ではエサ代や人件費のほか、各装置を稼働するための電気使用料がかかります。飼育する魚種にもよりますが、20トン水槽の電気代は毎月約3万円が目安になります。

そのほか、ろ過装置などのメンテナンス代や修理費もかかるため、陸上養殖は運営コストが高い傾向にあります。参入前には上記の設備コストと合わせて、必要な資金を細かく算出する必要があるでしょう。なお、一般的な養殖業はエサ代の負担が大きく、養殖業では資金調達がひとつの障壁になります。

CACは、2023年から魚体鑑定、尾数カウント、給餌分析などができるスマート養殖システム『FairLenz(フェアレンズ)』を開発し、実際に、養殖業に導入してきました。

次のフェーズとして、スマート養殖事業を行う新会社「株式会社ながさきマリンファーム」を設立し、データドリブンな養殖事業の経営モデル創出に取り組みます。養殖魚の価値データ(動産データ)を算出することで、養殖業者の金融機関からの資金調達が円滑になる仕組みづくりの実証も進める予定です。

>>CAC、スマート養殖事業を行う子会社を長崎に設立 ~ AIなどを活用した養殖業の新たな経営モデル創出に取り組む ~

スマート養殖のためのシステムをお探しの養殖事業者様、養殖業向けの動産担保融資に携わる金融機関様はこれらを検討してみてください。

>>井場辰彦『FairLenz』プロダクトオーナーインタビュー 長崎の海から養殖業に革命を 生け簀の魚を“資産化”する漁業FinTech『FairLenz』

3.漁病やウイルスのリスクが大きい場合もある

陸上養殖の飼育環境は、海面養殖に比べると閉鎖的です。万が一、深刻な漁病やウイルスが養殖場に持ち込まれると、壊滅的な被害につながるリスクがあります。

しかし、外部環境の影響を受けにくい点は大きな利点です。たとえば、アニサキスや有毒プランクトンの侵入リスクが低く、飼育環境を細かく管理しやすい特徴があります。

DXツールを活用した陸上養殖の可能性を探ってみよう

持続可能な水産業の実現に向けて、さまざまな企業が陸上養殖に参入しています。生産効率だけではなく、環境負荷の側面でも注目されており、今後の動向によっては漁業や海面養殖にも良い効果をもたらすかもしれません。

養殖業全体の生産効率を上げるには、DXの活用が鍵となります。例えば、水質管理やAIによる生育監視システムを導入することで、異常検知や最適な飼育環境の維持が可能になります。また、魚の資産価値をAIで算出することにより、養殖業の資金調達を円滑化する取り組みも始まっています。

養殖業の可能性を最大限に引き出すために、最新のテクノロジーを積極的に活用していきましょう。

関連記事

・スマート漁業とは? 導入の効果や課題、活用事例を解説

・AIの力で養殖業界の変革を目指す『FairLenz』 開発におけるマネージャとメンバーのコミュニケーションの重要性

・研究開発の計画の立て方と進め方、実用化する際の注意点を解説

(提供:CAC Innovation Hub)