この記事は2024年4月30日に「第一生命経済研究所」で公開された「トランプ大統領の教科書「ミラン論文」への反論」を一部編集し、転載したものです。

電気・ガス代補助金が7月~9月に再復活へ

政府は物価高対策として、電気・ガス代への補助金を25年7月~9月に期間限定で復活することを検討している。

23年1月使用分より開始された電気・ガス代補助金(電気・ガス価格激変緩和対策事業)は、延長や縮小、終了、再開などを繰り返してきた。近いところでは、24年8月~10月にかけて「酷暑乗り切り緊急支援」として補助が実施(8、9月の電気料金は家庭向けで1キロワットアワーあたり4.0円、ガス料金は1立方メートルあたり17.5円。10月分は電気料金で2.5円、ガス料金で10円)されたほか、25年1月~3月にも補助が再開されていた(1、2月分は電気料金で2.5円、ガス料金で10円。3月分は電気料金で1.3円、ガス料金で5円)。この補助は25年3月使用分をもっていったん終了したが、物価高騰で苦しむ家計への支援として今夏に再度復活することになった。昨年夏は、実施のタイミングが猛暑となった7月に間に合わずに批判されたことから、今回は昨夏から1ヵ月前倒して7月使用分からの実施となる見込みである(図1)。

具体的な補助額については5月中に決定される予定だが、仮に25年1月~3月と同じ補助額となった場合、CPIコアは25年8、9月に▲0.4%Pt、10月に▲0.2%Pt押し下げられる(*1)。また、昨年夏と同じ補助額となった場合には、CPIコアは25年8、9月に▲0.6%Pt、10月に▲0.4%Ptの押し下げとなる。エネルギー価格が下落傾向にあるため、昨年夏を下回る額を軸に検討されているとの報道もあることから、現時点では前者(25年8、9月に▲0.4%Pt、10月に▲0.2%Pt)程度の下押しを想定しておけばよいだろう。

*:1 CPIへの反映は使用時点ではなく請求時点。7~9月使用分への支援の場合、CPIへの反映は8月~10月となる。

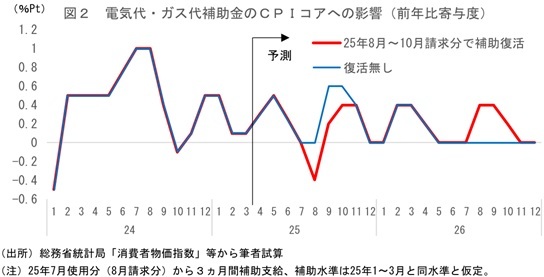

また、CPIへの影響を見る上では、前年の裏の影響を勘案することも重要だ。そこで、電気・ガス代負担軽減策のCPIコア前年比に与える影響度合いを見たものが図2である。なお、今夏の補助額は25年1月~3月と同じと想定している。

補助金によるCPIへの前年比での押し下げ寄与が最も大きくなるのは25年8月だ。これは、昨年よりも補助実施のタイミングが前倒しされるためである(*2)。9、10月は昨夏よりも補助額が小さいことから前年比でプラス寄与となるが、補助が実施されないケースと比べればプラス寄与は小さくなる。また、仮に26年に補助が復活しない場合には、26年2月~4月、8月~10月にそれぞれ前年の裏の影響で押し上げられることにも注意が必要だ。このように、前年の裏も絡んで複雑な動きとなることが予想されるため、CPIの先行きを予想する上で注意が必要である。なお、物価の基調判断においては除いて考えることが望ましいだろう。

*:2 25年8月の前年比は、補助が実施されていなかった24年8月との比較になるため。

物価鈍化要因も増えてきた

この電気・ガス代補助金のほかにも、政府は5月22日よりガソリン価格の10円定額引き下げを実施することを表明している(ガソリン価格10円引き下げの影響 ~CPIコアを▲0.15%Pt押し下げ。円高要因もあり物価は鈍化へ~ | 新家 義貴 | 第一生命経済研究所)。これによりCPIコアは▲0.15%Ptの押し下げが見込まれており、電気・ガス代補助金の実施と重なる8、9月には合わせて▲0.55%Ptの下押しが予想される。政府の物価高対策により相応の物価押し下げが実現する可能性が高いだろう。

食料品価格の再加速を主因として、足元で物価は上振れが続いているが、今後は政策要因を含めた物価下押し材料も目につくようになるだろう。特に大きいのが、一時期に比べて円高が進展していることや原油安によるコスト上昇圧力の減衰だ。これまでの物価上昇はコストプッシュによるところが大きかっただけに、今後輸入物価が落ち着くようであれば、その分物価は鈍化しやすくなるだろう。

CPIコアは現在前年比で+3%を上回っているが、25 年6~7月には+3%を割り込むことが予想され、政策要因による下押しが最大となる8月には一時的に+2%割れとなる可能性もあるだろう。また、電気・ガス代補助の終了後にはいったん上昇率は高まるものの、25年末には再び+2%を割り込むことが予想される。足元では物価の上振れが注目されることが多いが、先行きは意外に速いペースで物価上昇率の鈍化が進む可能性が出てきたことに注意しておきたい。