本記事は、岡田 祐子氏の著書『ポイントサービス3.0 エンゲージメント時代のポイント戦略』(中央経済社)の中から一部を抜粋・編集しています。

共通ポイントの興亡史研究~新たに加わった新生

VポイントとPayPayポイントをひも解く5大共通ポイントの中で、今後がとりわけ注目される、新生VポイントとPayPayポイントについて、その中核人物への取材も交え、解説していきます。

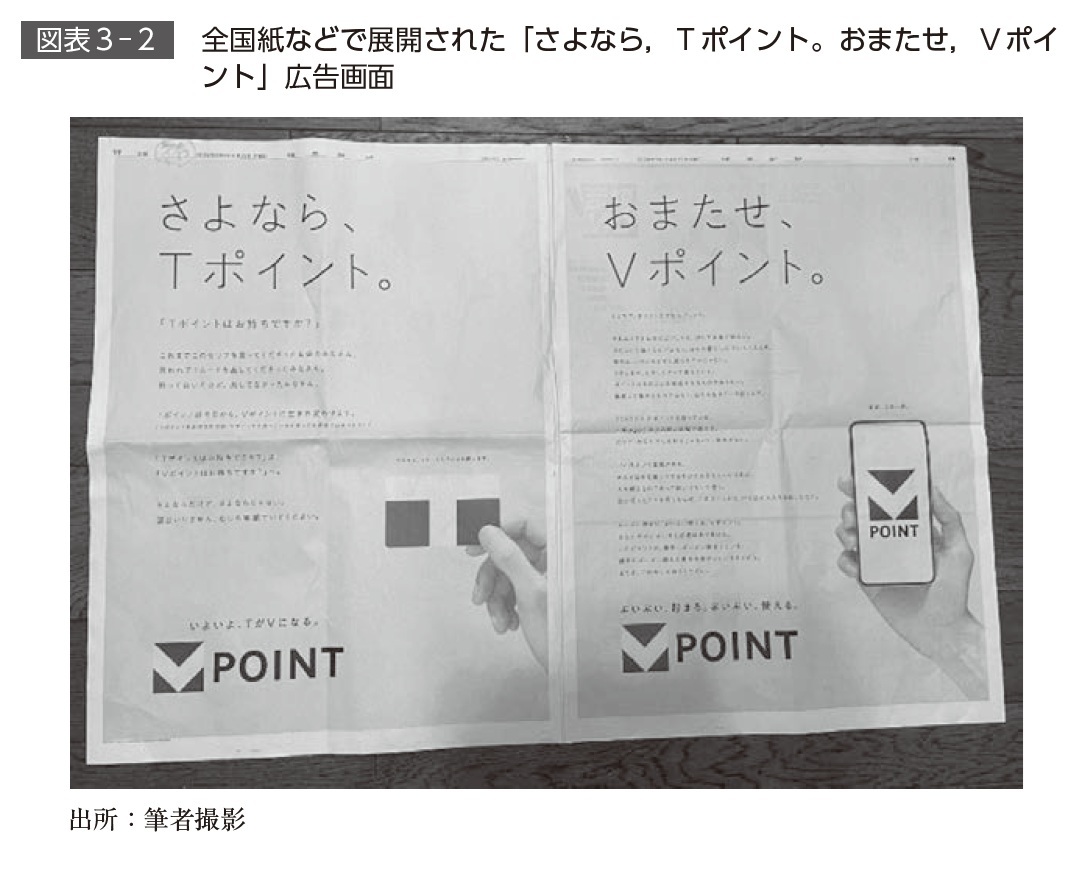

(1)「さよなら、Tポイント。おまたせ、Vポイント」

~共通ポイント第1号の結末と金融事業を母体とした新たなる船出

Tポイントのビジネスモデル敗因分析2003年、共通ポイント第1号としてスタートしたTポイントは、2024年4月に三井住友カードのVポイントに、事実上、吸収合併されることとなりました。なにゆえそのような事態に至ったのでしょう。

実際、近年におけるTポイントからの加盟店離脱は、かなりの数に膨れ上がっていました。提携による相互データ活用に効果が見出せなかったという理由から、マーケティングの合弁会社まで作っていた三越伊勢丹ホールディングスの離脱は、大きなニュースとなりました。いずれにせよ、dポイントなどのように、携帯料金のポイントが加盟店に膨大に流れるなどのメリットが見込めないTポイントの劣勢は、明らかでした。アルペングループ、ドトール、ヤマト運輸など、大手加盟店離脱は、その後も相次ぎます。

PayPayが2022年に共通ポイント市場への参入を発表し、5大共通ポイント時代を迎えると、長年Tポイントを付与していたヤフーも、同じタイミングでTポイント陣営からの離脱を宣言、その後、PayPayポイントへと移行することとなります。

Tポイントが後発の共通ポイントに敗れた決定的な要素は、そのビジネスモデルにあったといえます。後発の事業者には、携帯電話事業(dポイント)やデジタルプラットフォーム事業(楽天)など、圧倒的な収益力を誇る「本業」サービスがあり、その収益力を背景にした豊富な原資供給能力があります。それに対し、Tポイントの主な収益源は、あくまで加盟店からの手数料のみであり、この手数料収益一本足打法のビジネスモデルに限界があったということになります。

その意味で、以前のPontaも同様の一本足打法だったため、dポイントと比較し苦戦していたauのau WALLETポイントと、2020年に統合するに至ります。

もちろんTポイントも、次の大いなる収益源を模索し続けていました。加盟店相互送客はじめ、さまざまなマーケティング活動を目的としたデータ活用のビジネスモデルです。ただ、データ活用(分析、それに基づくメール配信など)に関しては、当初から加盟店に対し有料サービスとして提供していたのですが、逆にそのことが、自由にデータ活用できないという加盟店の不満とそれによる離脱を生む温床となってしまいます。いざ加盟店になってみると、ある程度無料の範囲内で迅速にデータ授受や共有が行えるものと思っていたのが、事実はそうでないことに気づいてしまうのです。

とはいえ、コンビニ大手のファミリーマートを筆頭に、主要加盟店でのPOS連携による商品単位での購買履歴データまでも保有し、データ活用できる状態にありました。しかしながら、そのようなデータを使って自店に誘客しようとしても、先方の加盟店からデータ利用の承諾が簡単に得られず、思うような施策ができないなど、障害がついて回りました。このようなことも含め、データ活用やデータ外販ビジネスが、第2の柱となるほどのビジネスモデルに至らなかったことは、誤算の1つだったといえましょう。

こうしてついにTポイントは、テレビCMや新聞広告で、「これを言うのは最後になるかもしれません。Tポイントはお持ちですか?」と、自ら「さよならTポイント」と銘打ち、Vポイントとして生まれ変わることを選択するに至ったのです。

「ポイントで社会貢献」をも根づかせたTポイント

2011年の東日本大震災発生時には、国民の多くがその光景、ありさまに震撼し、何か自分でもできることはないかと思ったことと思います。折しも、2010年3月に1ポイントから寄付できる仕組みをスタートさせていたTポイント。お金のない若者も、多くの寄付金を拠出することはできないけれど、持っているポイントを寄付できるならば、と考えたはずです。実際、若年のTポイントユーザーから、多大な寄付が集まりました。

Tポイント以外にも、いくつかの自社ポイント発行企業などが、ポイントの交換先に赤十字などの寄付先を用意している事例はありましたが、必ずしも広く認知されているとはいえませんでした。

Tポイントは、「Tポイントでできる東日本大震災被災地支援」をキャッチフレーズに、特設サイトを立ち上げます。ユーザーがその場で保有しているポイントを好きなポイント数だけ寄付し、メッセージも書き込め、さらには寄付ポイントの総額が、リアルタイムで更新される仕組みとなっていたため、臨場感などをリアルに体験できました。「お金がないから何もできないかと思っていたけど、持っているポイントを寄付することができ、自分も少し役に立てた気がする。Tポイントありがとう」などのメッセージが数多く寄せられていたのが、今でも記憶に残っています。その寄付ポイント数は、震災直後に、169,406,643ポイント(約1億1千万円弱)にも及んだそうです。

Tポイント以外でもこのような寄付ポイントを募っていましたが、さすがにここまでの規模には至りません。この事例は、共通ポイントの位置づけを「さまざまな場所で使えるお得なポイント」から「社会貢献機能もあわせ持つポイント」へと高めたともいえる事象でした。

Vポイントになった現在も、寄付先を数多く用意しており、それぞれの寄付口数とポイント数がリアルタイムに閲覧できます。Tポイントは、共通ポイント第1号であるというほかに、ポイントで社会貢献ができるという概念を広く認知させるという、大きな遺産を産み落としていったといえます。

Tポイントのブランド力を利用した新生Vポイントの金融リテール活性化戦略

2024年4月に誕生した新生Vポイントの会員数は1.54億人(有効ID数に基づく)、アクティブユニークユーザー数は8,600万人と、国内最大規模になり、ここに来て、強力な共通ポイントがまた1つ登場したこととなりました。

Tポイントの不振の背景は前述のとおりですが、では、なぜ三井住友フィナンシャルグループは、そのTポイントを吸収併合したのでしょうか。その戦略、狙いはどこにあるのでしょうか。

まず、三井住友フィナンシャルグループというメガバンクグループが共通ポイントに参入したというのは、1つの事件であったいえます。もともと、メガバンクである三井住友銀行と、大手クレジット企業である三井住友カードは、別々のポイントサービスを実施しており、Vポイントは、三井住友カードのクレジットカード決済に付くごく普通のクレジットポイントに過ぎませんでした。

そこへ、クレジット決済加盟店という接点を日本国内だけでなく、全世界(VISAカード)に持つという「財産」に刮目した親会社の三井住友フィナンシャルグループは、後に、グループ共通ポイントとして、銀行はじめグループ各社のポイントをVポイントに統一していきます(Tポイント吸収前の通称「緑のVポイント」)。

そして、その後のTポイント吸収合併により、7千万人に及んでいたTポイントユーザーと、その絶大なブランド力という新たな「財産」を獲得するのです。

ポイントサービスコンサルタント。

慶應義塾大学卒業後、大日本印刷入社。社内ベンチャー制度にて2003年、国内唯一のポイントサービスおよび会員組織構築・運用支援の専門コンサルティング会社株式会社エムズコミュニケイトを設立。大手企業、自治体のポイントサービスやCRM・顧客戦略に関するコンサルティングのほか、セミナーや講演、執筆活動を行う。著書『成功するポイントサービス』(2010年 WAVE出版)、一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会理事、総務省ポイントサービスアドバイザー、三鷹市地域ポイントの検討委員ほか。テレビ東京「ガイアの夜明け」ほか出演。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。