はじめに

前回までの 「放課後の居場所」の行方(1) ならびに (2) では、急速に学童保育の利用が伸びてきている状況、「小1の壁」と総称される学童保育利用上の問題、さらに学童保育が国によって制度化されるまでの長い道のりをご紹介した。

「放課後の居場所」の行方(2)でも述べたが、1960年代から保護者たちによって学童保育普及活動が全国各地で始められてから1997年の国の学童保育制度化にいたるまで30年以上が費やされた。その長い歴史の中で発生したのが「学童保育待機児童数の把握問題」である。

「学童保育待機児童数の把握問題」とは一体何か。

学童保育政策を考える時、何よりもまず、その利用実態を正確に知ることが不可欠である。そうであるにも関わらず、学童保育の利用状況はこれまで国によって正確に把握されてこなかったのである。今回はこの「学童保育待機児童数の把握問題」について、考察してみたい。

【積極的に民間学童保育待機児童を把握している自治体はわずか2割】

「待機児童」というと何を想像するであろうか。「待機児童」という言葉は新聞や雑誌でよくみかける言葉である。

一般的にその言葉から想起されるのは「保育園に入りたくても入れず待機している児童」のイメージであろう。残念ながら「小学校の放課後の子どもの居場所としての学童保育所に、入りたくても入れず待機している児童」の存在は忘れ去られがちである。

子どもは成長し、保育園が終わり小学校に上がれば、ほぼ必然的に「放課後の居場所」が必要となる。もし、放課後の居場所がなければ、子どもたちの親(特に母親)は就業継続が困難になるため、女性活躍推進の立場からも学童保育の待機児童数の把握は保育所待機児童の解消と同等に、力をいれなければならないところである。

しかしながら、学童保育の待機児童数は2016年現在においても、「誰も正確には把握できていない状態」であった。

一体どうしてそのようなことがおこったのであろうか。

「学童保育の行方(2)」で述べたが、学童保育を正式に国の制度とする児童福祉法の一部改正が行われたのは1997年、20年前である。それまでの長い期間、学童保育は保護者や「指導員」と呼ばれる学童を預かる人々の手によって、手作りで発達を遂げてきた。

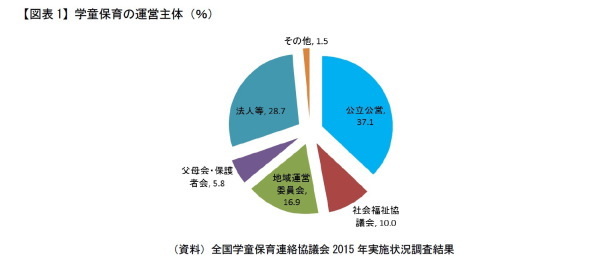

学童保育施設の民間での普及活動である「つくり運動」(*1)が1960年代におこっていることを考えると制度化までに30年が経過しており、制度化はそれまでの運営形体を活かす形で行われることとなった。そのため、図表1の通り、学童保育施設は、公立公営は4割にとどまり、6割が民間の運営となっている。

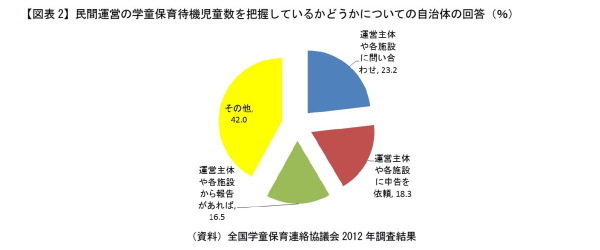

次に、この6割を占める民間学童保育施設について、待機児童の状況を自治体がどのように把握しているかについて示したものが図表2である。

図表2を見ると、民間学童保育施設の待機児童の状況を積極的に把握している「運営主体や各施設に問い合わせ」している自治体はわずか23.2%にとどまっている。その他の自治体では、民間学童保育運営側からの待機児童数の報告まち、そして、じつに42.0%の自治体で「その他」、というあいまいな把握状況が浮かび上がっている。

結局、現在に至るまで、学童保育施設の待機児童数は極めて不明確なまま置き去りにされてきたのである。