◆配分のジレンマ~早期選抜は大きなリスクをともなうがゆえに、早期選抜に踏み切れない

(1)選抜者に手厚く×全体に薄く

ここでいう「配分のジレンマ」とは、幹部候補を早めに選抜したほうが、育成資源を効果的に配分できるとわかっていながら、候補に選抜されなかった者のモチベーションの低下、選抜者の流出(転職等)といったリスクを懸念するあまり、早期選抜に踏み切れず、全体に広く薄く育成資源を配分する(結局、育成資源を効果的に配分できない)というジレンマである。

人材育成に必要な成長機会は、OJT、Off-JTともに供給制約がある。特に経済環境が悪化すると、(1)事業の拡大や新規事業の創出が難しくなり、(2)組織のスリム化で管理職ポストも削減され、(3)研修予算等も削減されるなど、同じ企業のなかで挑戦的な仕事経験を積める成長機会が、量・質ともにより制約され、固定化される面が大きい。このため、人材育成のなかでも特に幹部育成において、成長機会を幹部候補にどう配分するかがとりわけ重要な論点となる。

かつて正社員に占める大卒比率がさほど高くなかった時代には、学歴が幹部候補選抜の一つのメルクマールになっていた。多くの大企業においては、同じホワイトカラーの男性正社員のなかでも、大卒が暗黙のうちに幹部候補として位置づけられるのに比べて、高卒については、昇進スピードが遅く、配分される成長機会も限定されてきた(*2)。

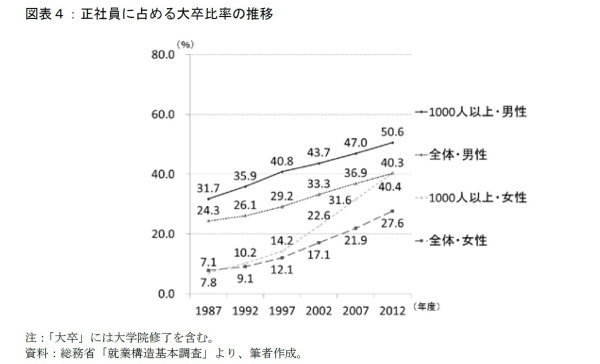

しかしながら、1980年代に入り、男性正社員に占める大卒比率が顕著に上昇するとともに、幹部候補の比率も大きく膨らんできた。従業員数1000人以上の企業で、男性正社員の大卒比率をみると、1987年度には31.7%だったのが、2012年度には50.6%まで上昇している(図表4)。

また、1986年の男女雇用機会均等法の施行にともない、女性の大卒正社員も幹部候補のカテゴリーに含まれるケースが増えてきた。1000人以上の企業の女性正社員についてみると、大卒比率の上昇は男性以上に顕著であり、1987年度の7.1%から2012年には40.4%まで上昇している。

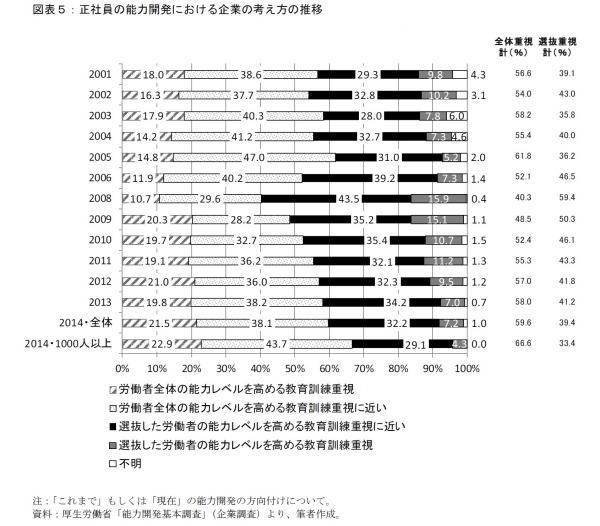

このように、正社員における大卒比率が増加するなか、大卒間の賃金原資の配分は成果主義の導入等によって見直されたが、人材育成においては、企業が選抜教育に舵を切った形跡がほとんどみられない(図表5)。

2001年度には、「労働者全体の能力レベルを高める教育訓練」を重視する企業が、「重視」「重視に近い」をあわせて56.6%と過半数を占めていた。この割合は、2008年度に40.3%まで下がったものの再び盛り返し、2014年度でも59.6%にのぼっている。従業員数1000人以上では「労働者全体の能力レベルを高める教育訓練」重視(あわせて66.6%)の傾向がより強く、「選抜した労働者の能力レベルを高める教育訓練」重視はあわせて33.4%にとどまっている(*3)。

OFF-JTについても、日本の大企業の幹部候補は、ある程度平等に配分されることに慣れてしまっているためか、外資系グローバル企業の幹部候補と同じグローバル研修を受講する場合も、選抜されたという自負や、次の競争に向けて研修からより多くのことを学びとろうとする貪欲さが、相対的に希薄だという研修講師等の声が少なくない。

(2)配分のジレンマへの対応~「全体に薄く」からの脱却に向けて

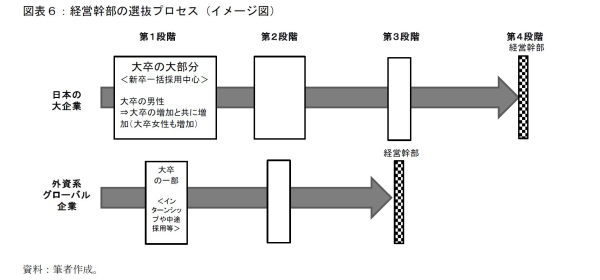

図表6は、幹部候補選抜のプロセスを、日本の大企業と外資系グローバル企業とで比較したイメージ図である。

日本の大企業においては、大卒の男性正社員の大部分が、新卒一括採用の段階では幹部候補として位置付けられる傾向が依然としてみられる(*4)。また、その後入社5年程度を目処に第2段階の緩やかな選抜が、入社10年程度を目処に第3段階の絞り込みが行われ、経営幹部に登用されていくイメージが強い(*5)。

この場合、第1段階や第2段階においては、誰が第3段階で選抜されるかがまだはっきりしないため、成長機会をはじめとする育成資源の戦略的な配分を大胆に行うことはできない。このため、大卒正社員に広く薄く成長機会が配分される(社員の側からみると、多くの人にチャンスが与えられる)ことになる。

一方、外資系グローバル企業では、インターンシップ(学生等の就業体験)での仕事ぶりや、中途採用に至るまでの他社での実績等を拠り所に、幹部候補は入社時点である程度絞り込まれる。育成資源の投資対象が明確なので、第1段階から戦略的な配分が可能となる(一方で、選抜から外れた人材はチャンスを失う)。こうした企業では、幹部候補に対して、20代で特定の地域のトップを任されるというような、良質な成長機会が提供されるケースもある。

グローバル競争下に置かれる日本の大企業が、競争優位性の高い経営幹部を育成していくためには、育成資源の戦略的な配分という観点から、幹部候補の選抜プロセス(どのタイミングで、どの程度の育成資源を配分するか)を見直す必要がある。ただし、筆者は、既存の外資系グローバル企業の選抜プロセスをそのまま導入するのは現実的ではないし、むしろ危険だと考えている。

新卒一括採用を前提とする限り、幹部候補選抜のための最低限の見極め期間は必要である。そういう見極め期間を設定せずに、新卒入社の段階で幹部候補のための社員区分を設けると、人材と社員区分が結果としてミスマッチになる懸念が大きい。ただし、その企業でのインターンシップやアルバイト経験等を応募条件とし、その間の仕事ぶりを選考の参考にするという方式で、新卒入社の段階から幹部候補の社員区分を設けることは考えられる。

また、初期段階での幹部候補の絞り込みについては、激しい競争や格差に慣れていない日本の若手人材を、幹部候補として極端な少数に絞り込むと、期待や負担の大きさに耐えきれない懸念もある。だとすると、日本の大企業においては、現状よりはスピード・量の両面で幹部候補の絞り込みを強化する必要がある一方で、外資系のグローバル企業に比べれば若干緩やかな、両者の中間的な幹部候補の選抜プロセスを模索する必要があると考えられる。

さらに、労働移動が制約的である日本企業においては、選抜されなかった人材への配慮も、より重要となる。外資系のグローバル企業よりも若干緩やかな選抜プロセスを選択するのであれば、初期キャリアにおいて幹部候補から漏れた人材を、次の選抜のタイミングで引き上げられる可能性は高まる。もちろん、初期キャリアで選抜から漏れた場合には、その後に提供される成長機会の量・質において幹部候補よりも不利になるので、逆転が難しいことは確かである。

他方、成長機会は提供されるだけでなく、社員自らが開拓し、創り出すべきものでもある。選抜の有無によって生じる、提供される成長機会の差を、社員自らが成長機会を開拓・創出して埋めることができれば、次の選抜での逆転につながる可能性は高まる。

具体的な成長機会としては、たとえば1~2年の海外就労経験、ビジネススクールでのMBA修得等があげられよう。こうした成長機会を自ら開拓・創出できた社員に対して、一定の基準のもとで休職制度や短時間勤務制度等を適用し、場合によっては費用の一部を補助することで、次の選抜に向けた挑戦を企業が支援することも考えられる。

なお、選抜のタイミング設定は、一律的な年齢や勤続年数によらず、企業での稼働年数(休業等を除く)によることが望ましい。一律的な年齢や勤続年数によるタイミング設定は、たとえば出産・育児等の理由で稼働年数が他より短い社員を、幹部候補から排除することにつながるためである。

--------------------------

(*4)労働政策研究・研修機構(2015)の「人材マネジメントのあり方に関する調査」によると、将来の管理職や経営幹部の育成を目的にした「早期選抜」を実施している企業は15.4%である。さらに、実施企業のなかで対象者の選定時期をみると、「採用時点」が9.7%、「入社から5年未満」が22.7%、「入社から5年以上10年未満」が31.2%、「入社から10年以上」が28.6%となっている。

(*5)リクルートワークス研究所(2013)の「Works人材マネジメント調査2013」によると、若手間で昇給・昇格に差がつき始めるのは入社後平均5.09年、管理職と専門職に分かれるのは入社後平均12.96年となっている。

--------------------------