要旨

- 最近、マスコミからギグ・エコノミー(gig economy)やクラウドワーカー(crowd worker)という言葉をよく耳にする。クラウドワークとは、インターネットのプラットフォームを通じて単発の仕事を依頼したり請け負ったりする働き方の経済形態を意味する。

- 2016年時点のアメリカのフリーランス人口は5,500万人にのぼり、働く人の35%がフリーランスという働き方で労働市場に参加しており、2014年の調査と比べて200万人も増加した。

- インターネット調査の結果によると、イギリスは11%、スウェーデンは12%、ドイツは14%がクラウドワーカーとして働いていると答えている。日本におけるフリーランスの数は2017年現在1,122万人で労働力人口の17%を占めており、前年に比べて5%も増加した。

- クラウドワーカーの類型は多様であり、その範囲も膨大であるので、高度な仕事を求める専門的な業務が存在する一方、お使いのような単純な業務も存在する。そこで、クラウドワーカーという働き方で労働市場に参加している大多数の人は経済的に劣悪な立場におかれているのが現状である。

- 現在、アメリカやヨーロッパではクラウドワーカーの社会的・経済的地位に関する議論が活発に行われるなど、クラウドワーカーの処遇水準を改善させるための動きが少しずつ広がっている。

- 日本では今後同一労働同一賃金が推進されることにより非正規労働者の処遇水準は今より改善されることが予想されるものの、増加するクラウドワーカーに対する対策はまだ行われていない。労働基準法などが適用されず法的に保護されない彼らをこのまま放置しておくと、新しいワーキングプアが生まれ、貧困や格差がより拡大する恐れがある。これを防ぐためにはまず、クラウドワーカーの実態を正確に把握する必要があり、それは政府の主導の下で行われるのが望ましい。

- 非正規労働者のみならずクラウドワーカーの処遇水準の改善のための対策も同時に講じるべきである。現在、実施している家内労働者などに対する特例を拡大・適用することも一つの対案になるだろう。

はじめに

最近、マスコミからギグ・エコノミー(gig economy)やクラウドワーカー(crowd worker)という言葉をよく耳にする。クラウドワークとは、インターネットのプラットフォームを通じて単発の仕事を依頼したり請け負ったりする働き方の経済形態を意味する。

一般的な労働関係の場合、決まった労働時間に働き、その対価で賃金や有給休暇、そして公的社会保険制度や法定外福利厚生制度が提供される。しかしながら、仕事の継続性がなく、定期的に仕事をする義務がないギグワーカーやクラウドワーカーには既存の労働者に提供される上記のような制度が適用されず、収入などが安定していないケースが多い。ある意味では不安定労働(precarious work)だとも言える。

日本では今後同一労働同一賃金が推進されることにより非正規労働者の処遇水準は今より改善されることが予想されるものの、増加するクラウドワーカーに対する対策はまだ行われていない。労働基準法などが適用されず法的に保護されない彼らをこのまま放置しておくと、新しいワーキングプアが生まれ、貧困や格差がより拡大する恐れがある。

本稿ではまず、統一されていないクラウドワーカーと関連した用語の定義や由来を説明してから、アメリカやヨーロッパ、そして韓国や日本におけるクラウドワーカーの現状や課題を論じる。

用語の定義や由来

インターネットのプラットフォームを通じて単発の仕事を依頼したり請け負ったりする働き方の名称は一つに統一されず、フリーランス(freelance)、クラウドソーシング(Crowd Sourcing)やそれによるクラウドワーカー、シェアリングエコノミー(Sharing Economy)、ヒューマンクラウド(Human Cloud)、デジタルワーク(Digital Work)、ギグ・エコノミー(Gig Economy)などの言葉が混在して使用されている。仕事を依頼したい企業と仕事を受けたい個人はインターネット上の民間職業紹介事業者であるクラウドソーシング会社に登録し、その会社が提供しているプラットフォームを利用して仕事を発注したり、仕事を受け取る。辞書を探してみると、プラットフォームには、(1)駅などで、客が乗り降りし、荷物を積みおろしする場所と、(2)オペレーティングシステムやハードウェアなど、コンピューターを動作させる際の基本的な環境や設定などの意味があり、クラウドソーシングでは、後者の意味が使われている。最近、スマートフォンやタブレットPCが普及されることにより、プラットフォームはまるで既存の市場のように需要と供給をつなげる役割をしている。その代表的な例としUber(配車サービス)、 Airbnb(世界最大級の宿泊予約サイト)、Task Rabbit(お手伝いのマーケットプレイス)(1)、Deliveroo(出前サービス)などが挙げられる。

では、上記に挙げられたそれぞれの言葉はどういう意味を持っており、どこから由来しただろうか。まず、昔からよく使われており、最もなじみのある言葉であるフリーランスから見てみよう。

日本フリーランス協会では、フリーランスを「個人事業主または個人企業として業務を請負う就業形態の一般総称」として定義している。また、大辞林には「フリーランサー、一定の会社・組織に属していない自由契約のジャーナリスト・作家や俳優など」と書かれており、最近はスマートフォンやタブレットPCなどの普及により、インターネット上のプラットフォームを利用して仕事を探しているケースが増加している。彼らの多くはオフィスに代わるサードプレイス(第 3 の場所)、つまりスターバックスやマクドナルドなどを働く場所にしているなど、場所に拘らず働くケースが多い。フリーランスの語源は中世に遡る。中世ヨーロッパでは戦争をする際に、傭兵を使うことが一般的であり、従卒として歩兵や弓兵を持っている槍騎兵 (lancer)と契約を結んで戦争を行った。 ダニエル・ピンク(2014)では「当時の傭兵たちは、報酬が納得できて、戦いに意義を感じることができれば、どの君主の旗の下でも戦った。このシステムがイングランドに伝わると、傭兵は「フリーランス(自由な槍)」と呼ばれるようになった。忠誠心や主従関係から自由な騎士という意味である。お呼びがかかれば、槍を持ってどこへでも飛んでいく、というわけだ。」と記述されている。

次は、ギグ・エコノミー(Gig Economy)を見てみよう。ギグ(Gig)とは、そもそも1920年代におけるアメリカのジャズなどのライブ・ハウスで、即席でその場限りの演奏者を求めて一緒に共演することを意味する言葉であり、最近は「単発の仕事や日雇い」を意味する言葉としても使われている。つまり、ギグ・エコノミーとは、インターネットのプラットフォームを通じて単発の仕事を依頼したり請け負ったりする働き方の経済形態を意味する。Sara Horowitzは2011年9月にThe Atlanticに掲載された記事の中で、「フリーランスの増加は我らの時代の産業革命(The Freelance Surge Is the Industrial Revolution of Our Time)」(2)と表現するなど、フリーランスが働く社会やギグ・エコノミーの浮上を革命に例えた。また、ギグ・エコノミーは2015年12月にフィナンシャルタイムズが選定した「今年の新語」(3)目録に含まれることにより、世間の注目を浴びるようになった。

一方、クラウドワーカーは、クラウドワーク(Crowd Work)を実際に行う労働者であり、ここでクラウドワークとは、群衆、集団、グループを意味する「クラウド」と労働を意味する「ワーク」を組み合わせた言葉で、直訳すると「集団(群衆)労働」という意味になる。集団(群衆)労働というと地上の工場や作業場で多数の労働者が一緒に働くことを思いつくものの、実際にクラウドワークは、地上ではなく、インターネット上を主に利用するという点で集団(群衆)労働と差別化される。つまり、クラウドワークとは、ある仕事を任せたい人がインターネット上のプラットフォームを使って、その仕事を担当してくれる人を募集し、それを見つけた人が応募するという形で取引が成立する仕事であり、仕事の委託や報酬の支払いもネット上で済まされる。クラウドワークは、クラウドファンディングが不特定多数の人からインターネットを経由してお金を集めているように、プラットフォームを使って不特定多数の労働力を集める。

本稿では用語の違いによる混沌を避けるために、インターネットのプラットフォームを通じて単発の仕事を依頼したり請け負ったりする働き方を「クラウドワーク」に統一して説明したい。

-------------------------------------

(1)ちょっとした仕事を他のユーザーに少額の料金ですぐに頼めるサービス

(2)Sara Horowitz.,2011 The Freelance Surge Is the Industrial Revolution of Our Time Atlantic [online],Sep 1,2011 Available at:https://www.theatlantic.com/ business/archive/2011/09/the-freelance- surge-is-the-industrial-revolution-of-our-time/244229/

(3)Leslie Hook.,2015, Year in a word: Gig economy, Financial Times [online]. Dec 29, 2015 Available at:https://www.ft.com/content/b5a2b122-a41b-11e5-8218-6b8ff73aae15

-------------------------------------

海外におけるクラウドワーカーの現状

アメリカ、フランス、イギリス、ドイツなどの先進諸国でもクラウドワーカーが増加しているものの、クラウドワーカーを把握するための公式的なデータはほぼなく(4)、現在は民間企業・NPO団体や研究者などの調査結果に頼ってクラウドワーカーの実態を確認するしかない。また、利用できるデータも国によって異なり、一概に比較することは難しいのが現状である。

アメリカの場合は、フリーランスに関する調査を利用してクラウドワーカーの現状を推測するしかない。つまり、過去とは異なり、最近のフリーランスはインターネット上のプラットフォームを利用して仕事を探しているので、フリーランスの現状を見れば、ある程度クラウドワーカーの実態が推測できると考えられる。アメリカの非営利組織であるFreelancers Unionとクラウドソーシングサービスを運営しているUpworkによる調査「Freelancing in America: 2016」によると、2016年時点のアメリカのフリーランス人口は5,500万人にのぼり、働く人の35%がフリーランスという働き方で労働市場に参加しており、2014年の調査と比べて200万人も増加した。また、調査では2020年には働く人の約50%がフリーランスとして働くと予想している。

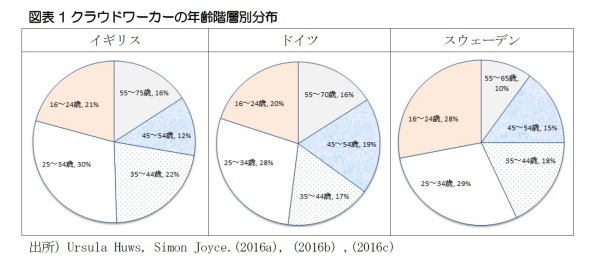

ヨーロッパの場合、ハートフォードシャー大学のUrsula HuwsやSimon Joyceが2016年2月に実施したインターネット調査の結果からイギリス、ドイツ、スウェーデンにおけるクラウドワーカーの現状を確認することができる(図表1、図表2)。

まず、16~75歳の成人2,238人を対象に行われたイギリスの調査では、回答者の11%が現在クラウドワーカーとして働いていると答えた。年齢階層別のクラウドワーカーの構成比は、25~34歳が全体の 30%を占めて最も高く、次は35~44歳(22%)、16~24歳(21%)、45~54歳(12%)、55~75歳(16%)の順であった。また、男女別の構成比は女性が54%で男性の46%を上回った。クラウドワーカーとして働いている人が増加しているせいなのか、最近イギリスでは自営業者の割合が増加傾向にある。イギリスにおける自営業者の割合は1989年に15.9%とピークに達してから減少し続け、2001年には12.2%まで低下したものの、その後は再び増加傾向が目立っている。2015年におけるイギリスの就業者に占める自営業者の割合は14.9%で、これは50年前の1965年の6.7%に比べて2倍も増加した数値である。

イギリスにおけるクラウドワーカーの年間収入は、5万5千ポンド以上は7%に過ぎず、42%が2万ポンド未満であった。つまり、クラウドワーカーの多くがイギリスの雇用者の平均年収27,271ポンドを下回っていた。クラウドワーカーの場合、業務にかかわる費用をすべて自費で負担していることを考慮すると、手取りの所得水準は上記の金額を下回る可能性が高い。さらに、問題は、クラウドワーカーで働く人の81%が一家の大黒柱であると答えたことである。実際、イギリスのGMB(全国都市一般労組)の調査では、ロンドンで最も評価や所得水準が高いウーバーのドライバーさえ、費用を除いた1時間当たりの収入は5.68ポンドに過ぎないと報告している(5)。これは2016年4月時点のイギリスの最低賃金7.20ポンド(6)を大きく下回る水準である。

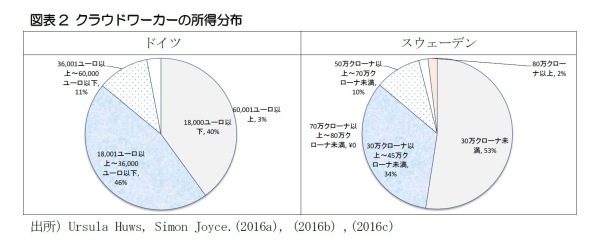

次はスウェーデンの調査結果を見てみよう。スウェーデンでは16~65歳の成人2,146人を対象に調査が行われており、回答者の12%が現在クラウドワーカーとして働いていると答えており、イギリスと大きな差を見せていない。年齢階層別のクラウドワーカーの構成比は、25~34歳が全体の 29%を占めて最も高く、次は16~24歳(28%)、35~44歳(18%)、45~54歳(15%)、55~65歳(10%)の順であった。スウェーデンにおける34歳以下のクラウドワーカーの割合は57%で、イギリス(51%)やドイツ(48%)を上回っている。クラウドワーカーの所得水準は、30万クローナ未満が53%で最も多く、次は30万クローナ以上~45万クローナ未満(34%)、50万クローナ以上~70万クローナ未満(10%)、70万クローナ以上~80万クローナ未満(2%)、80万クローナ以上(2%)の順であり、所得水準が45万クローナ未満の人の割合が全クラウドワーカーの87%を占めた。年収45万クローナは、スウェーデンの雇用者の平均年収37.7万クローナを上回っているものの、問題は年収から社会保険料や税金、そして業務にかかわる費用をすべて自費で負担しなければならないことである。スウェーデンの国民負担率(対国民所得比)が(7)2014年時点で56.0%であることを考慮すると、スウェーデンにおけるクラウドワーカーの所得水準も高いとは言えないのが現状である。

最後に16~70歳の成人2,180人を対象に実施したドイツの調査では、回答者の14%が現在クラウドワーカーとして働いていると答えた。年齢階層別のクラウドワーカーの構成比は、25~34歳が全体の 28%を占めて最も高く、次は16~24歳(20%)、35~44歳(17%)、45~54歳(19%)、55~70歳(17%)の順でイギリスと大きな差を見せなかった。また、男女別には男性に比べて女性のクラウドワーカーの割合が高かったイギリスとは異なり、クラウドワーカーとして働いている人の割合は男性が16%で女性の12%を上回った。クラウドワーカーの所得水準は、18,001ユーロ以上~36,000ユーロ以下が46%で最も多く、次は18,000ユーロ以下(40%)、36,001ユーロ以上~60,000ユーロ以下(11%)、60,001ユーロ以上(3%)の順であり、所得水準が36,000ユーロ以下の人の割合は8割を超えていた。

ドイツの労働者の平均年収47,748ユーロと比べると、ドイツにおいてもクラウドワーカーの所得水準が低いことがうかがえる(8)。

韓国でもフリーランスやクラウドワーカーという言葉が使われているものの、まだその実態が把握できるデータは存在していない。現在、韓国で関連データとして利用できるのは「特殊形態勤労従事者」の実態を把握するための調査程度ではないかと思う。特殊形態勤労従事者とは、労働の提供方法や労働時間などは独自で決定している点からは個人事業主であるが、仕事の発注者から業務の指示・命令を受けている点(労働者のように事業主に従属する特性)からは労働者としての性格を持っている就業者であり、その典型的な例としては、保険外交員、ゴルフ場のキャディー、生コン車両運転手、家庭教師などが挙げられる。

韓国統計庁の「経済活動人口調査(勤労形態別付加調査)」によると、2016年8月時点の特殊形態勤労従事者は49.4万人であると把握された。これは全労働者(1,962.7万人)の2.5%に過ぎない数値で、上記の諸外国の結果と比べてもその規模がかなり小さいことが分かる。このように特殊形態勤労従事者の規模が小さく推計された理由としては、「本人は特殊形態勤労従事者であるか?」という質問項目の対象者が労働者に限定されている点を挙げられる。そこで、国家人権委員会は2015年に特殊形態勤労従事者の現状をより正確に把握するための委託調査を行った。その調査結果では、2014年時点の韓国における特殊形態勤労従事者の数は約230万人であると推計されている。これは全就業者の約8.9%に当たる数値であり、統計庁の調査結果を大きく上回る数値である。しかしながら、この調査でも韓国におけるクラウドワーカーがすべて把握されたわけではない。そこで、今後アメリカや日本のようにより幅広い基準を適用した場合、韓国におけるクラウドワーカーの規模は上記の二つの調査を大きく上回ると考えられる。

-------------------------------------

(4)例えば、イギリスの国家統計局 (Office for National Statistics、ONS)が発表している公式統計にはクラウドワーカーと関連した細部項目がまったく含まれていない。

(5)GMB Newsroom, “New Uber Drivers Pay Down By £1 Per Hour” (November 24,2015)

(6)Jeremias Prassl(2017)「イギリスにおけるクラウードワーカーの社会経済的状況と法的地位」『国際労働ブリーフ』2016年9月号

(7)財務省ホームペイジ「国民負担率(対国民所得比)の内訳の国際比較(日米英独仏瑞)」

(8)各国の平均年収は総務所統計局の「世界の統計2017」を参照した。

-------------------------------------

日本におけるクラウドワーカーの現状

では、日本の現状はどうだろうか。日本にはいくつかの調査があり、調査により数値が異なっている。まず、ランサーズ株式会社の「フリーランス実態調査2017年版」に基づき、日本におけるフリーランスの現状について話したい。同調査によると日本におけるフリーランスの数は2017年現在1,122万人で労働力人口の17%を占めており、前年に比べて5%も増加した。また、同調査ではフリーランスの経済規模は推計18.5兆円となり、対前年比15%も増加したと発表している。

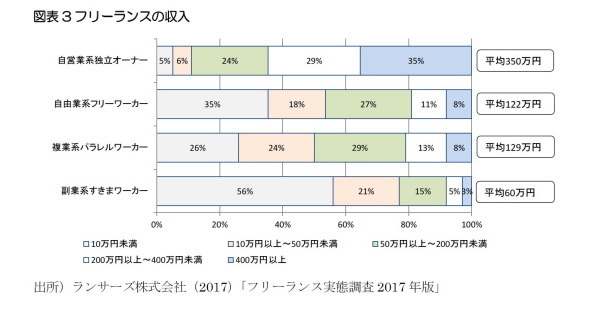

フリーランスの働き方は、常時雇用がベースだが副業でフリーランスの仕事をこなす「(1)副業系すきまワーカー」、雇用形態に関係なく、複数の企業の仕事をこなす「(2)複業系パラレルワーカー」、特定の勤務先はないが、独立したプロフェショナルである「(3)自由業系フリーワーカー」、個人事業主または法人経営者で経営しているオーナーである「(4)自営業系独立オーナー」という4つのタイプに区分される。この中から副業系すきまワーカーは458万人で2016年の416万人と比べて32万人も増加しており、その増加が目立っている。政府は働き方改革の一環として正社員の副業や兼業を後押しする方針を打ち出し、年度内を目標に企業が就業規則を定める際に参考に使用できる厚生労働省の「モデル就業規則」の副業・兼業禁止規定をなくし「原則禁止」から「原則容認」に転換する方針を決めており、今後、副業系すきまワーカーはさらに増加すると予想されている。

フリーランスの平均年収は、(4)自営業系独立オーナーが平均350万円で最も高く、(2)複業系パラレルワーカーや(3)自由業系フリーワーカーは、それぞれ129万円と122万円で、(4)自営業系独立オーナーとは大きな差を見せている。一方、常時雇用がベースであるものの、副業でフリーランスの仕事をこなしている「(1)副業系すきまワーカー」の平均年収は60万円に留まっている(図表3)。

フリーランスの中からオンラインで働くフリーランスは155万人で、フリーランス全体の約14%を占めている。フリーランスの仕事に対する満足度は56%で、ノンフリーランスの36%に比べて高いという結果が出た。満足度の理由としては「自分の能力をいかせていると感じる」が54%で最も高く、次は「収入が増えた」(32%)、「ワークライフバランスが良くなった」(28%)、「ライフイベントに合った仕事ができる」(27%)、「家族との時間が持てるようになった」(27%)などの順であった。一方、フリーランスを継続する上での障壁としては、「収入がなかなか安定しない」ことが45%で最も高い割合を占めており、今後フリーランスの処遇水準改善が急務であることがうかがえる。

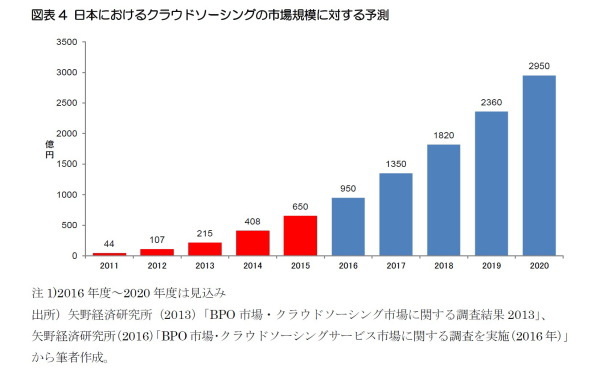

次は、日本におけるクラウドソーシングの現状を見てみよう。クラウドソーシングとは、在宅で仕事をするSOHOワーカーやそれに近い人たちなど、独立した存在で仕事を請ける専門家に業務を依頼することを意味し、日本では2012年頃からクラウドソーシングの利用が急増している。矢野経済研究所の調査結果によると、日本におけるクラウドソーシングの市場規模は、2011年の44億円から急速に成長し、2017年度には1,350億円に、2020年には2,950億円に増加すると推計されている(図表4)。

2014年にはクラウドソーシング業界を代表する企業が力を合わせてクラウドソーシング業界の活性化と健全な発展に貢献することを目的に、クラウドワークス、パソナテック、ライフネス、ランサーズ、リアルワールドを理事企業とするクラウドソーシング協会が設立された。2016 年4月12日現在、クラウドソーシング協会には、合計44社(正会員 28 社、賛助会員 16 社)が会員企業として登録されている。

クラウドワーカーに関する関心が高まる中で、日本では2010年からクラウド コンピューティングEXPOが開催されている。クラウド コンピューティングEXPOは、クラウドコンピューティングに関する製品・サービスが一堂に出展する専門展である。2017年には5月10日~12日において東京ビックサイトで第26回が開催され、NTTコミュニケーションズやソフトバンクを含めた1,600の企業が参加した。3日間の来場者数は88,725人に達している。

現在、日本でクラウドソーシングを提供している主要事業者への「登録企業数」は数十万社に至っている。中小企業庁(2014)によると、常用従業員5人以下の企業の中で、クラウドソーシング企業に発注した経験がある企業の割合は約7割に達していた。日本経済新聞(9)では、2016年11月の時点で330万人に達しているクラウドワーカーは、今後IT技術の発達ともに更なる増加を見せ、2020年には1千万人まで増加すると予想している。クラウドワーカーの仕事の内容はデータの入力といった単純作業にとどまらず、人工知能(AI)の開発支援など、多様な分野まで広がっている。

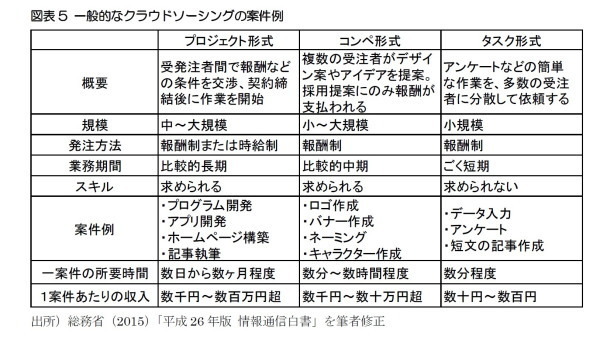

総務省の「平成26年版 情報通信白書」によると、クラウドソーシングの業務案件は大きく、(1)プロジェクト形式、(2)コンペ形式、(3)タスク形式に区分される(図表5)。(1)プロジェクト形式は、相対的に規模の大きい案件であり、スキルが求められるプログラムやアプリ開発、そしてホームページの構築や記事の執筆など比較的に長期の案件が含まれる。発注方法は「報酬制」と「時給制」が適用され、1案件あたりの収入は所要時間により数千円から数百万円超まで幅広い。「報酬制」は、仕事を契約する際に成果物に対する報酬額を決め、成果物に対して報酬を支払う発注方法であり、募集時の提示金額をふまえ、クライアント(発注者)と受注者の間で条件交渉を行い、最終的な金額を決定する。一方、「時給制」は、仕事を契約する際に1時間当たりの報酬(時給)を決めて、働いてもらった時間分だけ報酬を支払う発注方法である。大手クラウドソーシング企業である「クラウドワークス」は、オンライン上のタイムカードアプリである「CWタイムカード」を利用し、受注者(クラウドワーカー)が仕事を行った時間を計測する。CWタイムカードには、クラウドワーカーが仕事をしている間のスクリーンショットやキータッチ・クリックの回数などが記録される(10)。

(2)コンペ形式は、小規模から大規模までの幅広い案件であり、主な案件としては、ロゴやバナー作成、ネーミングやキャラクターの作成などが挙げられる。作業期間は比較的中期で、発注方法は「報酬制」を基本にしており、1案件の所要時間は数分から数時間程度で、1案件あたりの収入は所要時間により数千円から数十万円超が一般的である。

最後に、(3)タスク形式は、アンケートなどの簡単な作業を、多数の受注者に分散して依頼するケースで、スキルが求められないデータ入力 、アンケート、短文の記事作成など、比較的に小規模の案件が多い。発注方法は「報酬制」が適用され、1案件あたりの所要時間は数分程度で、1案件あたりの収入は所要時間により数十円~数百円である。

一方、厚生労働省は、在宅ワークの実態を把握するために、2012年度から2014年度まで委託事業(委託先:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)を行い、「在宅ワーカーのためのハンドブック」という報告書を発刊した。報告書では、在宅ワークに対してパソコンなどを使い、請負契約に基づき、サービスの提供などを行う在宅での仕事として定義している。なお、請負契約は、当事者の一方が、仕事を完成することを約束し、相手方が、仕事の結果に対して報酬を支払う約束をする契約である。

報告書では日本における2013年時点の在宅ワーカーの数を126.4万人(専業で在宅ワークを行う人が91.6万人、副業で在宅ワークを行う人が34.8万人)と推計している。在宅ワークの仕事による平均月収(1ヵ月あたりの手取り金額)は、「5万円以下」が27.7%で最も多く、次が「10~19万円」(18.5%)、「6~9万円」(18.0%)の順であり、9万円以下が全体の45.7%を占めていた。

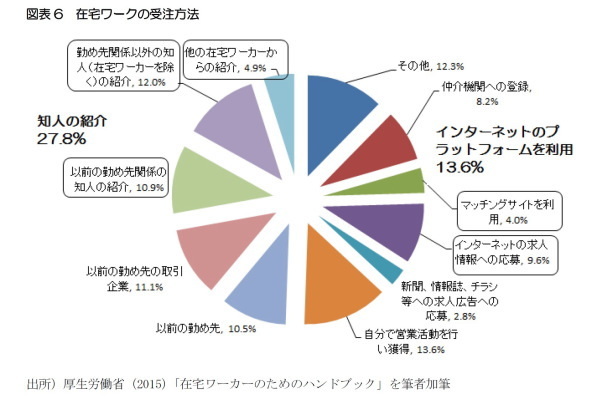

在宅ワークを見つけた経路は、知人の紹介関係が27.8%(11)で最も多く、インターネットのプラットフォーム>を利用して仕事を見つけたと考えられるケースは13.6%(インターネットの求人情報への応募9.6%とマッチングサイトを利用4.0%)程度であった(図表6)。しかしながら、上記でも言及したように、クラウドソーシングが2012年ごろから急増していることを考慮すると、インターネットのプラットフォームを利用して仕事を見つけた者の数は調査時点と比べて大きく増加している可能性が高い。

-------------------------------------

(9)日本経済新聞(2016)「ネットで仕事受注 クラウドワーカー330万人-3年で倍増、低賃金やスキル向上が課題」2016年11月15日日本経済新聞電子版ニュース

(10)CWタイムカードは時給制の仕事の成約後に表示されるダウンロードページよりインストールできる。

(11)以前の勤め先関係の知人の紹介(10.9%)、勤め先関係以外の知人(在宅ワーカーを除く)の紹介(12.0%)、他の在宅ワーカーからの紹介(4.9%)の合計。

-------------------------------------

クラウドワーカー使用における課題や対応

◆クラウドワーカー使用における課題

(1)クラウドワーカーは労働者なのか、個人事業主なのか?

クラウドワーカーと関連して最も議論の多いのは、サービスを提供するクラウドワーカーの就業上の地位であるだろう。つまりクラウドワーカーを個人事業主として見なすべきなのか、あるいは労働者として見なすべきなのかがまだ統一されていない。アメリカではクラウドワーカーに対する顧客の信頼度を高める目的で、クラウドワーカーに労働者の地位を付与した事例もあったそうだが、一般的にクラウドワーカーは自営業者、特に個人事業主として分類されることが多い。多くのプラットフォームではクラウドワーカーを労働者として認めないために、パートナー(partner)やアソシエイト(associate)などの用語を使っている。

プラットフォームでは、クラウドワーカーの作業時間を推定したり、賃金率を決めており、その結果サービス提供者の自律性が制約されるときもある。また、顧客によりクラウドワーカーが評価される場合もあるが、このような顧客の評価は、他のプラットフォームには提供されていないので、プラットフォームとクラウドワーカーの間の従属性が高まることもある。しかしながら、クラウドワーカーが多数のプラットフォームに登録して、仕事ができる点や、個人が装備を購入して働くという点などは、クラウドワーカーを完全は労働者として見なすことを難しくしている。

(2)保護されていないクラウドワーカーの処遇水準

クラウドワーカーが増加しているにもかかわらず、彼らに対する法的措置がまだ十分に整備されておらず、多くのクラウドワーカーが多様なリスクに直面している。

仕事の発注者(使用者)は、今までの伝統的な雇用をクラウドワーカーに代替することにより、生産や雇用のみならず、賃金まで需要の変化に合わせて調整することが可能になり、安価に効率良く仕事を依頼することができるようになった。一方、クラウドワーカーは、自分の不得意な作業は除いて得意な仕事のみを選んで受注することが可能になり、好きな時間や好きな場所で働けるようになった。しかしながら現在の法律や制度の下ではクラウドワーカーが得られるメリットはそれほど多くない。まず、クラウドワーカーは労働者として認められていないので、最低賃金法による最低賃金が適用されない。また、クラウドワーカーには企業の福利厚生制度や公的社会保険制度が適用されないケースが多いので、現在や将来の医療保障や所得保障に対する不安が増加することになる。つまり、クラウドワークなど、使用者がいない仕事が導入・普及されることにより雇用や賃金の柔軟性が高まる一方、景気変動のリスクはそのまま労働者に転嫁されるケースが増加している。また、クラウドワーカーの多くが長時間労働に直面しており、健康におけるリスクも高まっている。

◆クラウドワーカーなどに対する各国の対応

(1)イギリスにおけるクラウドワーカーに対する対応(12)

クラウドワーカーが急速に増加しているイギリスでもクラウドワーカーに対する法的あるいは社会的地位がまだ確立しておらず、専門家の間でも意見が分かれている状況である。議論の焦点は(1)クラウドワーカーの法的地位を認め、雇用法と差別防止法の基準を適用するかどうかと、(2)クラウドワーカーに雇用法と差別防止法が適用された場合、その責任を負う使用者をどのように明らかにするかにある。

2016年にイギリスのロンドンではウーバー(Uber)社(以下、ウーバー)のドライバー2人が、労働者としての法的権利を求めてウーバーを訴訟する出来事があった。原告である彼らは、行動の自由がウーバーによって管理されており、会社に雇用されているのも同然だと訴えた。この件に対してロンドンの雇用審判所(13)は2016年10月28日に、労働者としての法的権利を求めてウーバーを提訴したドライバーの主張を認め、彼らは個人事業主ではなく、ウーバーの従業員であるという判決を下した。ウーバー側は、ウーバーのドライバーは柔軟な働き方を求め、自ら個人事業主である道を選んでいるので従業員ではないと反論し、判決を不服として控訴を決めている。もし、この判決の内容が確定されれば、今後ウーバーのドライバーは、最低賃金が適用され、有給休暇の付与などの権利が得られることになる。

1984年の判例法では、労働契約か否かを明らかにする要素として「相互義務」を挙げており、ここでの相互義務とは使用者は雇用者に仕事を与え、雇用者はその使用者のために働くことを意味する。そこで、両者の間に相互義務がなければ労働契約は存在していないことになる。このような相互義務を考えると、定期的な収入や仕事に対する保障がないクラウドワーカーを雇用者として認めるのは難しいのが現状である(14)。

しかしながら、ウーバーは、報酬や運賃の設定などを含めて、多様な範囲の伝統的な使用者機能を行っている。また、ドライバーが乗車の要求を許可した件数やスピードを基準に等級制を運営しており、これは事実上、相互義務が最低限で存在するという指標になりえる。このような点が、今回、ロンドンの雇用審判所がウーバーのドライバーを労働者として認めた理由かも知れない。実際、アメリカの控訴裁判所(15)では、ウーバーがドライバーにスマートフォンを提供したり、服装の規則から音楽の種類にいたるまで様々な指示を下した点を根拠にドライバーを労働者として分類することを賛成する行政の決定を数回にわたり、引用している。

クラウドソーシングやクラウドワーカーの増加とともにウーバーのみならず、宅配業者Hermes、欧州最大の出前サービスDeliverooのような大手企業における労働時間や報酬、労働条件などが社会問題として認識され始めている。そこで、イギリス議会の雇用年金委員会(Work and Pensions Committee)は、イギリスの社会保障制度が急増している自営業者やクラウドワーカーを十分に支援しているのか、また彼らが何を要求しているのかを調べるために、2016年12月に「自営業及びギグ・エコノミー特別委員会(Self-employment and the gig economy select committee)」を立ち上げた。特別委員会の主な調査内容は次の通りである。

・普遍的給付(16)の恩恵を受けている会社員と比べた自営業者の処遇水準

・最低賃金及び普遍的給付が労働者に与える影響

・既存の自営業者及び今後自営業者になりたいと思う人に対して雇用支援センター(Jobcentre Plus)が支援すべきことは何であり、これに向けた準備は十分であるのか

・新生企業補助金(New Enterprise Allowance)はどのような役割を果たしており、改善する点は何か

・自営業者および自営業者になりたい人たちに向けて雇用支援センターがやるべきことは何であり、これを向けた準備ができているのか

・自営業者が事業を成長させるのにおいて、雇用年金部が支援できることは何であり、普遍的給付のin-workサービスはどのような役割をしなければならないのか

・完全雇用を達成(特に障害者、高齢者、介護を担当する責任がある人々を含めて)するのにおいて、自営業は何が貢献できるのか

・自営業者が将来の老後資金が準備できるようにどのように支援すればいいのか

・自営業者の年金加入を義務化すべきか

-------------------------------------

(12)Jeremias Prassl(2017)「イギリスにおけるクラウードワーカーの社会経済的状況と法的地位」『国際労働ブリーフ』2016年9月号を一部引用。

(13)1964年に設立された労働分野の正式な裁判所。

(14)アメリカでもウーバーのドライバーによる訴訟が起きており、例えば、カリフォルニア州とマサチューセッツ州でウーバーを相手どった集団訴訟では、ウーバーとドライバーの間で和解が成立し、ウーバー側が1億ドルの和解金を支払う形で決着した。

(15)地方裁判所からの上訴事件を取り扱う連邦裁判所。

(16)普遍的給付(Universal Credit)は、社会保障給付の受給者の働く意欲を高めるとともに財源の削減を目的に、既存の給付金の統合、給付金の限度額の設定、不正受給の取締りの強化等を定めたもので、2012 年 3 月 8 日に制定された2012年福祉改革法により2013年から施行されている。普遍的給付には、既存の勤労税額控除(低所得の就労者・世帯に対する給付付き税額控除)、児童税額控除(子を有する中低所得世帯を支援して支給する給付付き税額控除で世帯収入に応じた補助金として機能するもの)、住宅給付(賃貸住宅に入居する低所得者に対する家賃の公的扶助)、所得補助(労働が困難な失業者等に対する公的扶助)、所得調査制求職者給付(労働が可能な低収入の失業者等に対する公的扶助で資力調査を要件とする非拠出制の所得関連給付)及び所得調査制雇用・支援給付(一定年齢層の労働が困難な失業者等に対する給付)という六つの給付が統合される。用語の説明は、河島 太朗(2012)「【イギリス】 2012 年福祉改革法の制定」国立国会図書館調査及び立法考査局を一部引用。

-------------------------------------

(2)韓国における特殊形態勤労従事者などに対する対応

韓国では2007年7月から「非正規職保護法」が施行されることにより、非正規労働者の処遇水準が少しは改善されている。しかしながら、増加するクラウドワーカーに対する対策はまだ行われていない。但し、日本の一人親方に相当する特殊形態勤労従事者や自営業者に対する対策は以前から実施されている。最近は、特殊形態勤労従事者の場合にもインターネット上のプラットフォームを利用して仕事を探しているケースが増加しているので、特殊形態勤労従事者に対する対策を検討することは、今後クラウドワーカーに対する対策を準備するのにおいても参考になると考えられる。そこで、ここでは特殊形態勤労従事者に対する対策を紹介したい。

特殊形態勤労従事者は、勤労基準法(17)が適用されず、雇用保険や労災保険に加入することができなかったものの、2002年から5年間、上記で説明した特殊形態勤労従事者の労災保険適用問題について労働部(現在の雇用労働部)や労使政委員会(18)を中心として活発な研究や討論が行われ、特殊形態勤労従事者の労災保険加入のための法律改正案が国会で成立し、2008年7月1日から彼らに労災保険制度が適用されることになった。

また、韓国政府は、OECD 諸国に比べて自営業者の割合が高い韓国の特徴を考慮し、2005 年5月に零細自営業者に対する対策として、「5.31対策」を発表し、その結果、零細自営業者が無料で職業能力開発訓練を受けられるようになった。 さらに、5人未満の従業員を雇用する自営業者が雇用保険に自ら加入し、雇用保険の職業能力開発訓練に参加できるように関連法律を改正した。

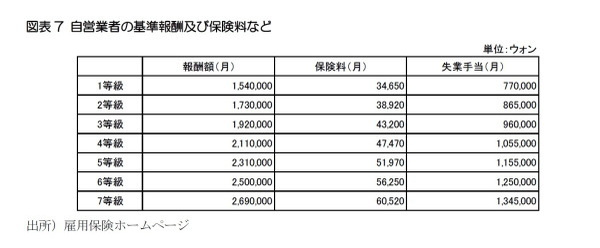

その後、自営業者の生計安定及び生産性の向上、そして再就業を支援することを目的に、雇用保険制度の適用対象を拡大し、2012年1月22日からは自営業者でも、雇用保険制度に加入することができるようになった。雇用労働部は、保険料納付及び失業手当の基準になる7等級の基準報酬(図表7)を告示し、加入者は1等級から7等級の間で選択して、保険料を納付すれば、失業状態になった時に失業手当をもらうことができる。自営業者における雇用保険の保険料率は2017年現在2.25%で、雇用者の保険料率より高く設定されている(図表)。失業手当は選択した基準報酬の半分が支給され、失業手当の支給期間は、被保険者期間により90日~180日に区分される。これは雇用者の被保険者期間が90日~240日に設定されていることと比べると短いと言える。

これにより韓国における労災保険など社会保険の適用対象が労働者ではなく、就業者に置きかわる可能性が開かれたことを意味するのである。(19)

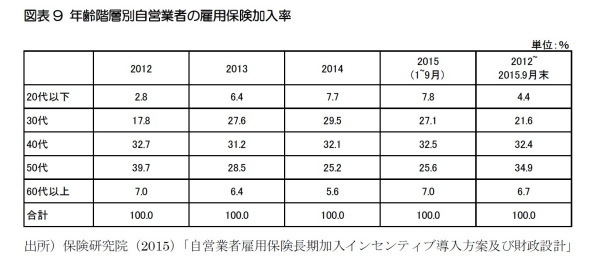

2015年9月末までに新規で雇用保険に加入した自営業者数は38,358人で、これは自営業者の0.3%に過ぎない水準である(図表8)。加入者を年齢階層別に見ると、20代未満の雇用保険加入率は7.8%で、30代の27.1%、40代の32.5%を大きく下回っている(図表9)。

-------------------------------------

(17)日本の 「労働基準法」 に当たる。

(18)日本の政労使委員会に当たる。

(19)李昇烈(2008)「特殊形態勤労従事者と社会保険」『日本労働研究雑誌』No.577連載フィールド・アイ、ソウルから①から引用

-------------------------------------

(3)日本におけるクラウドワーカーに対する対応

在宅ワーカーの場合は雇用保険の被保険者ではないものの、公的医療保険や公的年金に加入できる。まず公的医療保険の場合、在宅ワーカー自らの収入が130万円未満かつ配偶者等の年収の半分未満であれば、配偶者等が加入する健康保険組合や共済組合の被扶養者として医療が受けられる。配偶者等が健康保険組合や共済組合等の他の医療保険に加入していない場合には国民健康保険に加入することになる。

公的年金の場合は、配偶者が厚生年金の加入者で、在宅ワーカー自らの収入が130万円未満かつ配偶者の年収の半分未満の人のうち、20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者となる。また、配偶者がいない場合や自営業の場合、あるいは配偶者が勤め人でも、在宅ワーカー自らの収入が130万円以上か又は配偶者の年収の半分以上の場合には、国民年金の第1号被保険者となる。

一方、家内労働者やその補助者の場合は、希望により労災保険に特別に加入することができることになっている。家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人で、2011年10月1日現在、12万8,709人で、女性が90.1%を占めている。特別加入できるのは、年間を通じ常態として次の作業に従事する家内労働者及び補助者である。

(1)プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業

(2)研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研磨又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの

(3)有機溶剤又は有機溶剤含有物を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの

(4)粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの

(5)動力により駆動される合糸機、ねん糸機又は織機を使用して行う作業

(6)木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

また、家内労働者等の場合は、必要経費の特例が適用され、所得を計算する際に必要経費として65万円までの控除が認められている。

日本政府は特定企業に属さずに働くフリーランスを支援する目的で、失業や出産の際に所得補償を受け取れる団体保険の創設を提言しており、損害保険大手と商品を設計し、2018年度から民間で発売する方針である。2016年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まり、以前に比べて多くの非正規労働者が公的社会保険の恩恵を受けるようになったものの、フリーランスやクラウドワーカーとして働いている人については、雇用保険もなければ、傷病手当金も、産休・育休やその間の補償も、介護休暇・休業もその間の補償も全くなく、社会保障制度が手薄な面がある。

フリーランスのみならず、雇用者などが病気やケガで働けなくなり「就業不能状態」になった場合に、就業不能給付金を支払う就業不能保険は、2010年からすでに販売されている。例えば、ライフネット生命が販売し始めた就業不能保険は、最初は180日間就業不能状態となった場合給付金が支払われたものの、最近はその期間が60日間に短くなった。但し、加入対象は、年齢が20歳から60歳までで、安定した勤労所得のある人と主婦・主夫に制限されている。つまり、学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当する人や年収が100万円以下の人(主婦・主夫を除く)は申し込むことができない。図表3でも確認したように、フリーランスの収入水準がそれほど高くないことを考慮すると、現在、政府が導入を検討している団体保険の早期実現のための取り組みを急ぐ必要がある。

一方、フリーランスに対する団体保険の導入等が議論される中で、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下、損保ジャパン日本興亜)は、一般社団法人プロフェショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(以下、フリーランス協会)と連携し、フリーランス協会に加入している一般会員向けに、各種損害保険や福利厚生サービスなどをパッケージにした『ベネフィットプラン』の提供を今年の7月から開始している。『ベネフィットプラン』の特徴は次の通りである(20)。

1) フリーランスとしての業務遂行に伴う賠償責任を補償

フリーランス協会に所属するすべての一般会員を対象に、フリーランスとしての業務遂行に伴い、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する。

【主な損害の種類】

・業務遂行中の身体障害や財物損壊、PL責任(納品物、生産物など)

・情報漏えい、納品物の瑕疵、著作権侵害、(偶然な事故に起因する)納期遅延など

2)通常よりも47.5%割安な所得補償制度に加入可能

病気やケガによる就業不能時の所得補償や万が一の事故による傷害補償について、フリー

ランスが個別で加入するよりも 47.5%割安な所得補償制度に任意で加入することができる。

3)福利厚生サービス「WELBOX」の提供

フリーランス協会に所属するすべての一般会員を対象に、株式会社イーウェルの福利厚生

サービス「WELBOX」を提供する。健診・人間ドック優待や各種相談ダイヤルなどの

サービスが利用できる。

-------------------------------------

(20)損保ジャパン日本興亜(2017)「【国内初】フリーランス向け福利厚生制度 『ベネフィットプラン』の提供開始」2017年4月26日から引用。

-------------------------------------

結びに代えて

オンラインプラットフォームは、比較的最近に登場したため、雇用主またはエンドユーザーがクラウドワーカーなどの権利を保護してくれるメカニズムがまだ確立されていない。最近はオンラインプラットフォームが一国のみならずいくつかの国にわたり、事業を展開するケースもあり、トラブルが発生した際にどの国の法律を適用すべきなどかが問題視される恐れも高い。

クラウドワーカーの類型は多様であり、その範囲も膨大であるので、高度な仕事を求める専門的な業務が存在する一方、お使いのような単純な業務も存在する。そこで、クラウドワーカーという働き方で労働市場に参加している大多数の人は経済的に劣悪な立場におかれているのが現状である。現在、アメリカやヨーロッパではクラウドワーカーの社会的・経済的地位に関する議論が活発に行われるなど、クラウドワーカーの処遇水準を改善させるための動きが少しずつ広がっている。

日本では今後同一労働同一賃金が推進されることにより非正規労働者の処遇水準は今より改善されることが予想されるものの、増加するクラウドワーカーに対する対策はまだ行われていない。労働基準法などが適用されず法的に保護されない彼らをこのまま放置しておくと、新しいワーキングプアが生まれ、貧困や格差がより拡大する恐れがある。これを防ぐためにはまず、クラウドワーカーの実態を正確に把握する必要があり、それは政府の主導の下で行われるのが望ましい。また、非正規労働者のみならずクラウドワーカーの処遇水準の改善のための対策も同時に講じるべきである。現在、実施している家内労働者などに対する特例を拡大・適用することも一つの対案になるだろう。

今後日本の政策プランナーや研究者がアメリカやヨーロッパなどの諸外国の事例や対策を参考に、ギグ・エコノミーやクラウドワーカーに対する対策により早く取り込むことを望むところである(21)。

-------------------------------------

(21)公正取引委員会は、企業による優越的地位の乱用などからクラウドワーカーを保護する目的で、今後独占禁止法をフリーランスなどのクラウドワーカーに適用することを考えている。現在、雇用者は労働法で、請負労働者は独占禁止法で保護されているものの、クラウドワーカーはどの法律からも保護されず、相対的に劣悪な状況で労働市場に参加しているのが現実である。但し、独占禁止法の適用は、相対的に所得水準が高い専門職のクラウドワーカーにその効果が限定される可能性が高い。専門性がなく単純な作業を繰り返すクラウドワーカーの保護のための対策も急ぐべきである(日本経済新聞2017年7月16日朝刊1頁参照)。

-------------------------------------

参考文献

韓国語

保険研究院(2015)「自営業者雇用保険長期加入インセンティブ導入方案及び財政設計」

ユギョンジュン(2013)「雇用安全網の死角地帯の現状と政策方向」『KDI FOCUS』2013年2月20日

Jeremias Prassl(2017)「イギリスにおけるクラウードワーカーの社会経済的状況と法的地位」『国際労働ブリーフ』2016年9月号

日本語

李昇烈(2008)「特殊形態勤労従事者と社会保険」『日本労働研究雑誌』No.577連載フィールド・アイ、ソウルから①

河島 太朗(2012)「【イギリス】 2012 年福祉改革法の制定」国立国会図書館調査及び立法考査局

金 明中(2013)「韓国における雇用保険制度と失業者支援政策の現状」『海外社会保障研究』Summer 2013 No.183

金明中(2013)「

民間失業保険の登場をどう考えるべきか!― 韓国の損害保険会社が失業保険の販売を開始―

」2013年6月13日、研究員の眼

金明中(2017)「

ギグ・エコノミーやクラウドワーカーの登場は新しい貧困を生み出すだろうか?

」2017年2月28日、研究員の眼

厚生労働省(2015)「在宅ワーカーのためのハンドブック」

厚生労働省(2017)「クラウドソーシングの現状」平成 27 年度 厚生労働省「在宅就業者総合支援事業」

総務省(2015)「平成26年版 情報通信白書」

総務所統計局「世界の統計2017」

損保ジャパン日本興亜(2017)「【国内初】フリーランス向け福利厚生制度 『ベネフィットプラン』の提供開始」2017年4月26日

財務省ホームページ「国民負担率(対国民所得比)の内訳の国際比較(日米英独仏瑞)」

ダニエル・ピンク(2014)『フリーエージェント社会の到来 新装版 ? 組織に雇われない新しい働き方 』ダイヤモンド社、池村千秋訳

日本経済新聞(2016)「ネットで仕事受注 クラウドワーカー330万人-3年で倍増、低賃金やスキル向上が課題」2016年11月15日日本経済新聞電子版ニュース

矢野経済研究所(2013)「BPO市場・クラウドソーシング市場に関する調査結果2013」

矢野経済研究所(2014)「クラウドソーシングサービス市場に関する調査結果2014」

矢野経済研究所(2016)「BPO市場・クラウドソーシングサービス市場に関する調査を実施(2016年)」

ランサーズ株式会社(2017)「フリーランス実態調査2017年版」

英語

GMB Newsroom(2015), “New Uber Drivers Pay Down By £1 Per Hour” ,(Nov 24,2015) [online].

Sarah Butler.(2017), “Uber driver tells MPs: I work 90 hours but still need to claim benefits,The Guardian”, (Feb 6,2017) [online].

Sara Horowitz.(2011), “The Freelance Surge Is the Industrial Revolution of Our Time Atlantic” (Sep 1,2011) [online].

Ursula Huws, Simon Joyce.(2016a), “Size of Sweden’s ‘Gig Economy’ revealed for the first time Around 700,000 crowd workers in Sweden”, Mar.2016,UNI Europa, FEPS, University of Hertfordshire Crowd working survey.

Ursula Huws, Simon Joyce.(2016b), “Size of the Germany's Gig Economy revealed for the first time”.Nov.2016 , UNI Europa, FEPS, University of Hertfordshire Crowd working survey.

Ursula Huws, Simon Joyce.(2016c), “Size of the uk's gig economy revealed for the first time”. Feb.2016, UNI Europa, FEPS, University of Hertfordshire Crowd working survey.

Leslie Hook.(2015), Year in a word: Gig economy, Financial Times. (Dec 29, 2015) [online].

金 明中(きむ みょんじゅん)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部

准主任研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・

民間失業保険の登場をどう考えるべきか!― 韓国の損害保険会社が失業保険の販売を開始―

・

ギグ・エコノミーやクラウドワーカーの登場は新しい貧困を生み出すだろうか?

・

今なぜ働き方改革が進んでいるのだろうか?-データで見る働き方改革の理由-

・

欧米で広がるシェア経済~日本の働き方にも影響~

・

親の介護と働き方改革