(本記事は、一般社団法人金融財政事情研究会の編集『イベント・トレンドで伸びる業種、沈む業種 逆引きビジネスガイド2020』きんざいの中から一部を抜粋・編集しています)

安心と住生活産業活性化の実現が政策目標に

日本は本格的な超高齢社会を迎えており、2025年には団塊の世代が75歳以上となることから、要介護・要支援の高齢者や高齢者単身および高齢者夫婦のみ世帯等の急増が見込まれている。

国土交通省は、「住生活基本法」(2006年公布・施行)に基づき、2016〜2025年度の住宅政策を定める「住生活基本計画」を策定し、2016年3月に閣議決定された。少子高齢化・人口減少社会を正面から受け止めて、新たな住宅政策の方向性を提示するものであるが、その目標の1つに、「高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現」が掲げられており、具体的には下記2つがあげられている。

・高齢者が安全に安心して生涯を送ることができるための住宅の改善・供給。

・高齢者が望む地域で住宅を確保し、日常生活圏において、介護・医療サービスや生活支援サービスが利用できる居住環境を実現。

本稿では、超高齢社会における問題として、主に一人暮らしの高齢者の住まいに焦点を当てる。

2040年には65歳以上の一人暮らしが900万人

内閣府が公表した「令和元年版高齢社会白書」によると、65歳以上の一人暮らしの者の増加は男女ともに顕著であり、1980年には、男性が約19万人、女性が約69万人となっており、65歳以上人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%だったが、2015年には、男性が約192万人、女性が約400万人となり、65歳以上人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっている。このように、一人暮らしの高齢者は600万人に迫ろうとしているが、さらに、2040年には約900万人に到達するとみられている(図表1)。

高齢者の増加に伴い、その住まい対策がクローズアップされている。

さまざまな高齢者向け住まい

高齢者のための住まいは、大きく「住宅」と「施設」に分けられる。以下に主なものを紹介する(東京都福祉保健局「あんしんなっとく高齢者住 宅の選び方」(ウェブサイト)から筆者作成)。

(1)住宅

a サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

・バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービス、生活相談サービス等のついた住宅として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県等に登録された住宅

・収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある

b 高齢者向けの優良な賃貸住宅

・バリアフリー化された住宅として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、国の補助等を受けて整備された住宅

・収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある

※東京都内の住宅は(独)都市再生機構(UR都市機構)が管理している

c シルバーハウジング(シルバーピア)

・バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービスのついた住宅として地方公共団体等に認定された住宅

・収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある

d 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)

・「住宅セーフティネット法」に基づく一定の基準を満たす高齢者など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県等に登録された住宅

(2)施設

①介護保険施設

a 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・常時介護が必要で家庭での生活が困難な人が、介護や身の回りの世話を受けながら生活する施設

b 介護老人保健施設(老健)

・病状が安定し、病院から退院した人などが、リハビリテーションを中心とする医療的ケアと介護を受ける施設

c 介護医療院(2018年4月創設)

・「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設

d 介護療養型医療施設(2024年3月31日をもって廃止予定)

・比較的長期にわたって療養が必要な人が入院して、療養上の管理や介護を受ける施設

②その他

a 養護老人ホーム

・環境上の理由と経済的理由により、居宅で生活することが困難な高齢者が市区町村の措置により入所し、社会復帰の促進および自立のために必要な指導および訓練その他の援助を受ける施設

b 軽費老人ホーム(ケアハウス)

・本人の収入に応じて低額な費用で日常生活上必要なサービスを受けながら、自立した生活を送ることができる住まい

c 都市型軽費老人ホーム

・居室面積要件等の施設基準を緩和した軽費老人ホーム

d 介護付有料老人ホーム

・特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム・元気な人も入居可能なものや、入居を介護が必要な人に限るものなど、さまざまなタイプがある

e 住宅型有料老人ホーム

・食事等の日常生活上のサービスはつくが、介護サービスは別契約で外部の事業所を利用する有料老人ホーム

f 健康型有料老人ホーム

・食事等の日常生活上のサービスがついた有料老人ホーム

・介護が必要になると原則として退居しなければならない

g グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

・認知症の高齢者が、5〜9人の少人数で、家庭的な雰囲気のもとで介護や身の回りの世話を受けながら共同生活を送る住まい在宅高齢者に向けたサービス

現在ではさまざまな高齢者住宅や高齢者施設が用意されているが、最後まで自宅に住み続けたいと考えている高齢者も多い。そのため、在宅の高齢者に向けた各種サービスが行われている。

(1)見守りサービス

一般的な一戸建てや賃貸住宅に住む単身高齢者においては、社会とのつながりがなくなって孤立したり、最悪の場合には孤独死に至る場合もある。

一緒に住んでいない家族(特に高齢の親)の安否を確かめたり、異常があれば連絡してくれるのが見守りサービスである。下記の種類があり、それぞれの主な事業を紹介する。

①センサー型

設置しているセンサーを使って安否確認するタイプ。

a 「みまもりホットライン」(象印マホービン)

無線通信機を内蔵した「電気ポット」を毎日使うことで、離れて暮らす一人暮らしの高齢家族の生活を見守ることができる「安否確認サービス」。

「電気ポット」の使用状況を、見守る家族の携帯電話またはパソコンにメールで知らせるほか、ウェブサイトでも1週間のポット使用状況をグラフでみることができる。

b 「あんしんテレちゃん」(NTTテレコン)

高齢家族のガス使用量を生活状況として、遠隔地で暮らしている家族のパソコンや携帯電話にメールで通知するサービス。通知先として最大3カ所までメールアドレスを登録可能。

②通報型

利用者が通報するとホームセキュリティサービス会社から警備員が来てくれるタイプ。

a 「HOME ALSOKみまもりサポート」(ALSOK)

ボタン付きのコントローラーを操作することで、もしものときの「駆けつけ」から、ちょっとした体調に関する「相談」までできる。異常を感知して自動通報できる、さまざまなオプションサービスもある。インターネット回線等は不要で、固定電話回線と電源があれば利用できる。ペンダント型もある。

b 「救急通報サービス」(セコム)

首からかけるペンダント型機器で、急病やケガなどの際は「握るだけ」で救急通報ボタンを押せるようになっており、セコムに救急信号を送ることができる。生活防水型のため、浴室などでも使える。

③コミュニケーション型

電話や訪問で健康状態などを確認してくれるタイプ。

a 「つながりプラス」(こころみ)

一人暮らしの高齢者に担当コミュニケーターが毎週定期的に電話し、電話の内容をそのつど、家族にメールでレポートする会話サービス。会話内容をそのままレポートすることで、高齢者の暮らしぶりなど、家族が気になる情報が伝わる。

b 「郵便局のみまもりサービス」(日本郵政)

月1回、高齢家族宅の近くの郵便局社員が会いにいって話をし、そのようすを家族などにメールまたは郵送で連絡するサービス。

④複合型

センサーと緊急通報などを複合的に取り入れたタイプ。

a 「あんしん見守りサービス」(長谷工コミュニティ)

高齢者の自宅に「人感センサー」や「ボタン通報器」などの機器を置いて、その家族が日々のようすをパソコンやスマートフォン等から確認できるサービス。緊急時に「ボタン通報器」のボタンが押されると、その高齢者と家族に連絡がいく。状況に応じて救急車の出動要請を行う。

b 「高齢者安否見守りサービス」(東亜警備保障)

以下の4つのサービスを提供している。

・巡回訪問サービス......専門スタッフが高齢者宅を訪問し、目でみて健康状態や防犯の確認をするとともに、防犯のチェック・アドバイス、日常生活の相談(医療・福祉・防犯など)を受ける。

・24時間安否確認センサー......高齢者宅の冷蔵庫に取り付けた安否センサー(冷蔵庫の開閉を感知できる無線式の小型スイッチ)により、毎日家族へメールで安否を知らせる。

・電話確認サービス......専門オペレーターが電話で体調などについて尋ね、健康状態の確認をする。

・ご近所みまもり隊......近隣住民が、一人暮らしを支援するご近所ネットワークづくりをし、専属の見守り者を選任する。

(2)食事の宅配サービス

食事づくりが困難だったり、食事制限をする必要があったりする高齢者等に弁当・食材を宅配するサービスである。各事業者が、独自のこだわりをもって、健康に配慮したメニューを提供している。

①食事制限食の提供(ウェルネスダイニング)

カロリー制限食、塩分制限食、たんぱく質&塩分調整食、糖質制限食など食事制限をする必要がある人を対象としたメニューを取り揃えている。

②国産素材100%の食事の提供(ファミリーネットワークシステムズ)

国産素材のみを使い、合成保存料・合成着色料無添加、しかも簡単に調理できる旬の手づくりおかずを提供している。

(3)住宅改修等サービス

介護保険の要支援・要介護認定を受けている人が、生活している住宅を改修する場合、申請により改修費が支給される。地方自治体によっては、介護保険外でも費用補助を行っているところがある。業者への依頼は地方自治体を通して行われることが多い。

①住宅改修

手すりの取付け、床段差の解消、滑止めの設置、和式便器の洋式化等。

②住宅設備改修

浴槽の取換え、流し・洗面台の取換え(車いす対応)等。

今後予想される環境変化

(1)高齢者の社会参加

「高齢社会対策基本法」(1995年12月施行)に基づき、5年ごとに見直されている「高齢社会対策大綱」が見直され、新しい大綱が2018年2月16日に閣議決定された(図表2)。

大綱策定の目的として、65歳以上を一律に「高齢者」とみる一般的な傾向はもはや現実的なものではなくなりつつあり、70歳やそれ以降でも、意欲・能力に応じた力を発揮できる時代が到来したこと、高齢化に伴う社会的課題に対応し、すべての世代が満ち足りた人生を送ることのできる環境をつくることなどが掲げられている。

基本的考え方において、年齢による画一化を見直し、すべての年代の人々が希望に応じて意欲・能力をいかして活躍できるエイジレス社会を目指すこととしている。

今後は、単身高齢者も住宅内や施設内で守られるだけの存在ではなく、積極的に社会への参加の道を探ることが求められる。

(2)さらなる「アクティブシニア」の増加

「高齢社会対策大綱」には、「就業・所得」「健康・福祉」「学習・社会参加」「生活環境」「研究開発・国際社会への貢献等」「全ての世代の活躍推進」の各分野への対策が盛り込まれており、高齢者への支援体制の充実が図られることになる。

以前より、自分なりの価値観をもち、仕事や趣味、さまざまな活動に意欲的で元気な高齢者層は「アクティブシニア」と呼ばれていたが、今後は国の施策の後押しもあり、単身高齢者も含め元気な高齢者がますます増えていくと考えられる。

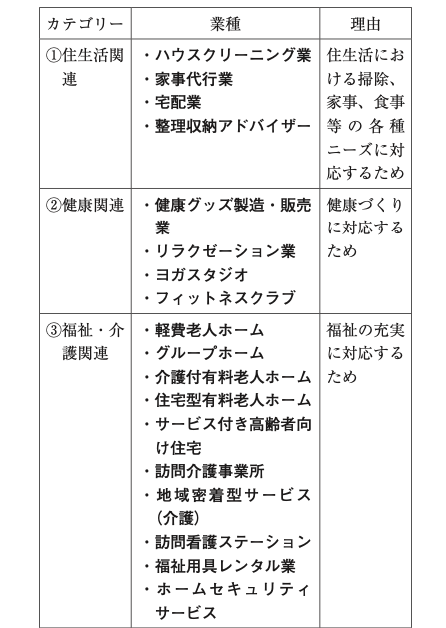

環境変化によって影響を受ける業種例

高齢者の住まいから始まって、今後の高齢者のあり方について述べてきたが、高齢者の増加は住まいのみならず、あらゆる業種に波及することになり、多くの業種において、プラスの影響を与えるものと思われる。以下、影響を受けると予測される主な業種を例示する。