本記事は、森川夢佑斗氏の著書『超入門ブロックチェーン』(エムディエヌコーポレーション)の中から一部を抜粋・編集しています。

ブロックチェーンに記録されるさまざまな価値

ビットコインの登場以降、それを模倣(もほう)してブロックチェーン上にさまざまなトークンを発行するプロジェクト、いわゆるビットコイン・コピーが立ち上がってきました。また、ビットコインなどすでに流通している通貨を基盤に、独自のサービス内ポイントに相当するようなトークンを発行するようなアイデアも生まれました。

これらはビットコインに代わるものとして登場してきた経緯から、代替という意味を表す「alt」と「coin」を組み合わせて「Altcoin(アルトコイン)」と呼ばれています。

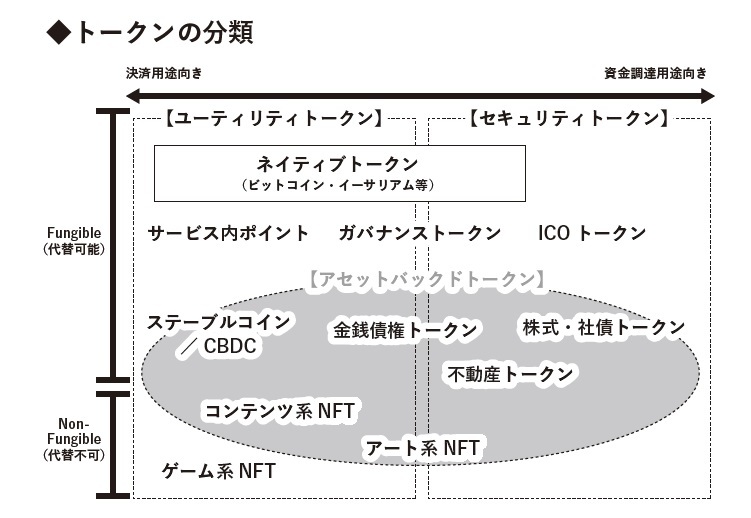

また、ビットコインやアルトコインとは違い、現実世界ですでに価値を認められているものをブロックチェーン上の記録と紐づけようという試みも登場しました。これらは特定の資産を裏づけにしたトークンとして「アセットバックドトークン」と呼ばれています。

アセットバックドトークンは、米ドルと1対1で交換できるUSDT(テザー)などから始まり、金や土地などの現物資産を裏づけとするものが考案されています。

アセットバックドトークンは現実世界の資産と紐づけられていることから、暗号資産と比べて価値が安定しやすい傾向にあります。この安定性に着目したトークンを「Stablecoin(ステーブルコイン)」と呼ぶようになりました。ステーブルコインのアイデアは後にCBDCと呼ばれる法定通貨のデジタル化へと発展していきます。

また、アセットバックドトークンの発想は、ブロックチェーンの価値記録媒体としてのユースケースを既存の金融業界に近づけていきました。

金融業界には「流動的な決済」に重きを置いたユーティリティと、「資本の拡大再生産性(=配当性)」に重きを置いたセキュリティという2つの資産分類があります。これは法律の上では「資金決済法」や「資金移動業」で規制される分野と、「金融商品取引法」で規制される分野として区分されています。

ここまで紹介してきたものの大多数は従来の通貨やコモディティ(取引される商品)の延長であり、ユーティリティトークンとカテゴライズされています。

その一方で、配当性に重きを置くファンドや株式のようなトークンをブロックチェーン上で再現しようというものが増加しています。こうした資産は従来の金融の分類に倣(なら)って「セキュリティトークン」と位置づけられています。

日本においても、ユーティリティトークンは資金決済法の規制対象となり、セキュリティトークンは金商法の規制対象となっています。また、証券と似た性質のトークンとして「ガバナンストークン」というものが利用されています。これは、サービスのアップデート内容や方向性を投票で決定する際の議決権に相当します。

さらに、さまざまな概念がトークン化される中で、残高のような数量を表現するのではなく、トークン自体の固有性に焦点を当ててみてはどうか、という発想が生まれます。

そこから生まれたのが NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)です。

NFTとは、デジタルデータにブロックチェーン上で鑑定書をつけるようなアイデアのことで、それまで数量としてイメージすることが一般的だったブロックチェーン上の価値を、骨董品やコレクターズアイテムのような一点物にまで、応用することを可能にしています。

このようにビットコインが「デジタル世界の現金」という実現困難なハードルを乗り越えたことで、その周辺にあるさまざまな価値をデジタル世界に再現してみよう、という実験が始まりました。こうしてできた新しい資産がDigital Assets(デジタルアセット/またはCrypto Assets=暗号資産)と総称されるようになります。

それでは、順を追ってそれぞれのデジタル資産について理解を深めていきましょう。

ビットコイン・コピーから多様化したアルトコインとは?

当初のアルトコインとは、まさに「ビットコイン・コピー」を指す概念でした。その最たるものが、最古のアルトコインであるライトコインです。

ライトコインは元Googleのエンジニアであったチャーリー・リー氏によって発案され、2011年10月に誕生した暗号資産です。チャーリー氏はビットコインに出会い「Digital Gold」の廉価版であり常用版となる「Digital Silver」を開発しようと考えました。

そこでライトコインでは、オープンソースのコミュニティ上で開発されていたビットコインのシステムに倣いつつ、ビットコインよりも総発行量を多く、ブロック生成にかかる時間を短くしています。いわば金貨よりも使い勝手のよい銀貨のようなものです。

このライトコインの誕生をきっかけにビットコインをベースにしつつ、新しい工夫を施ほどこした通貨が多数開発されていきます。これがアルトコインの第一期生といえるでしょう。またビットコインやライトコインのようにブロックチェーン自体と紐づいたトークンは「ネイティブトークン」と分類されます。

その後、こうしたビットコインコピーとは別に、ビットコインを基盤にして別の通貨としての振る舞いを持たせる「カラードコイン」という発想が生まれます。

たとえば、日本円に東京都だけで発行されたカラーシールを貼ることで、「東京円」と主張するようなアイデアです。

奇抜にも思えるアイデアですが、私たちが普段日本円をSuica(スイカ)残高やLINE Pay(ラインペイ)残高などに変換して利用するようなものと考えるとイメージが湧くはずです。大多数がなんらかのサービスと紐づいていることから「サービストークン」と分類することができます。

ベースとなる通貨になんらかの目印を付与して、サービスや利用用途ごとの独自通貨を作る、というこのアイデアは、後に多種多様なトークンがブロックチェーン上で発行され、それぞれの変換レートで交換される「トークンエコノミー」という概念を生み出します。

トークンエコノミーとは、ポイント経済圏の拡張版のようなものです。既存のポイント経済圏ではJRの発行するSUICAの残高を楽天ポイントやTポイントなどと交換することはできません。これはそれぞれの残高を管理する台帳が、管理者ごとにバラバラに運用されているからです。

トークンエコノミーでは、さまざまなサービス内のトークンがブロックチェーンという共通の基盤上で管理されており、トークン同士を交換することや、別サービス内で利用することが可能です。これにより、従来のポイントでは実施できなかったマーケティング施策やサービス間のコラボレーション施策が可能になるとされています。

このように、ビットコインを発端としてさまざまなブロックチェーンが設計、開発されるとともに、それぞれの基軸通貨以外に、サービスごとのトークンが流通するように発展してきました。

これらが現在、アルトコインと総称されているブロックチェーン上のトークンの概観です。現在までに少なくとも1000種類以上、実際には3000種類近いアルトコインが発行されているともいわれています。

一方で、暗号資産全体の時価総額のうち、ビットコインが占める割合は50%前後、上位10通貨で85%近くにのぼります(2021年6月現在)。つまり、大量に発行されたアルトコインの中で、十分に存在意義を発揮しているのはほんの一握りのため、アルトコインの多くは実態のなさなどを揶揄されて「草コイン」などと呼ばれることもあります。