この記事は2022年09月28日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「成年後見制度の利用促進には何が必要か」を一部編集し、転載したものです。

目次

要旨

「2025年問題」の到来等を背景に、判断能力が不充分な方の増加が想定されている。そのような方の意思決定支援のための制度としては、成年後見制度が存在するが、様々な課題があること等を背景に、利用は期待されるほど広がってはいない。

政府は、利用促進に向けた基本計画を策定し、制度の運用改善や制度の担い手の確保等の取組を進めている。それ自体は好ましい動きであるものの、更なる利用促進のためには必要性や補充性を考慮した、一層の制度の利用しやすさの確保が求められるだろう。

はじめに:認知症や単身の高齢者は増加の見込み

1947年~1949年に生まれたいわゆる「団塊の世代」は、全員が2025年までに75歳以上の後期高齢者になる。言い換えると、今後数年で社会の高齢化は一層進展し、そのことを背景に様々な課題が顕在化することが懸念されている。これは「2025年問題」と呼ばれている。

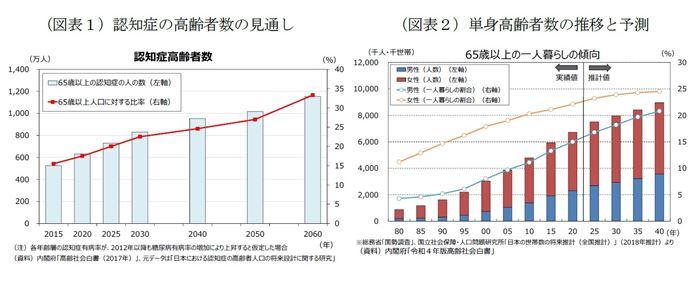

「2025年問題」の代表例としては、労働力不足や社会保障費の増加等が挙げられるが、これらと並んでしばしば指摘されるのが、認知症の高齢者が増加するという見通しだ。さらに、単身世帯の高齢者も今後ますます増加していくことが予測されている(図表1)(図表2)。

認知症や単身世帯の高齢者の増加は、同時に、判断能力の不十分な方が増加することを意味する。それによって、地域社会から孤立したり、身寄りがないことで生活に困難を抱えたりする人等の問題が一層顕在化することが懸念されることから、適切な対応が求められている。

その際には、「尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備」(*1)することが重要となる。この観点からは、いかにして権利擁護支援ニーズに応えるかがポイントとなる。権利擁護支援においては、財産管理・身上保護の2点への適切な対処が求められる。

判断能力が不十分になってしまった人が、法律行為を行うにあたって、極めて重要な役割を果たしているのが成年後見制度だ。もちろん、意思決定に関しては、可能な限り本人の意思が尊重されるべきだ。その上で、成年後見制度には、いざというときに本人の権利を擁護し、意思決定を行うための機能発揮が期待されている。しかし、成年後見制度をめぐっては課題も多く、利用はそれほど広がっていないのが現状だ。

本稿では、成年後見制度の現状を確認し、期待される権利擁護支援の在り方について検討する。

*1:厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進計画」(令和4年3月25日閣議決定)より

成年後見制度の概要

基本理念

はじめに、成年後見制度の概要について確認する。成年後見制度は、認知症や知的障害(*2)・精神障害等により財産管理や日常生活に支障がある人(=本人)の法律行為を支える制度だ。政府は、成年後見制度の活用によって、制度を必要とする人が、尊厳のある本人らしい暮らしを継続できる体制を整備し、地域社会への参加の実現を可能とすることを目指す。この目的の下、法定後見人等(成年後見人・成年保佐人・成年補助人、以下「後見人等」)には、大きく、(1)財産管理:本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと、(2)身上保護:本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと、の2点への対応が求められている(*3)。

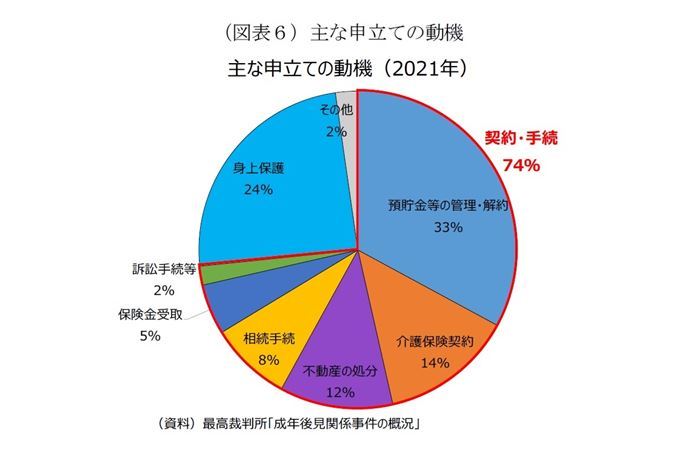

成年後見制度には、判断能力が低下した際、家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と、本人が自身の判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見」の2つの仕組みが存在する。法定後見は、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分に分けられている。このうち、最も後見人等の権限が広範に認められる「後見」の場合、成年後見人には財産に関するすべての法律行為の代理権が付与される。後見人等の利用が想定される主なケースとしては、預貯金等の管理・解約や介護保険契約、不動産の処分等の契約・手続や身上保護等が考えられる。

*2:「障害」の表記については、「障がい」「障碍」等の表記を採用する例も見られる。本稿においては、法令上の表記に従って「障害」とする。

*3:後見ポータルサイト(最高裁ホームページ)「成年後見制度について」( https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html )より

利用状況

前述の通り、成年後見制度は、本人の財産管理や身上保護における意思決定支援等において主要な役割を果たすことが期待されている。その際、特に「法定後見」の果たすべき役割は大きいと思われる。なぜなら、認知症等によって判断能力が不十分になってしまう前であれば、任意後見や信託の活用も検討することができるものの、判断能力が不十分になってしまった後の方や、はじめから判断能力が不十分である場合等に対する、本人の意思決定に関する権利擁護の制度は、現状「法定後見」のみであるためだ。

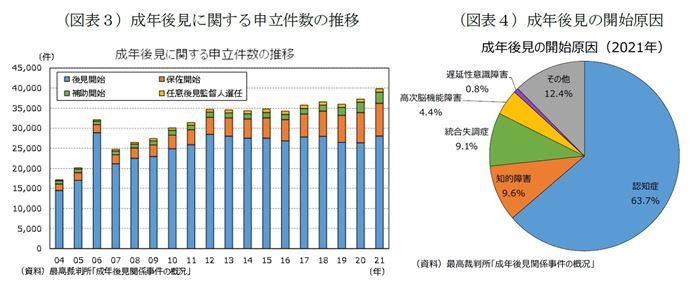

それにもかかわらず、法定後見をはじめとする成年後見制度の利用はそれほど広がりを見せていない。成年後見に関する申立件数の推移はやや増加傾向にはあるものの、年間約4万件程度にとどまる(図表3)。また、令和3年末時点での成年後見制度の利用者数は約24万人となっている。図表1の通り、2020年に認知症の方が約600万人いること等を考慮すると、潜在的に制度の利用が想定されている人のうち、実際に制度を利用しているのはごく一部にとどまっているのが現状と言える。なお、成年後見制度の開始原因としては、「認知症」が全体の約6割を占めており、その後、順に「知的障害」「統合失調症」と続いている(図表4)。

成年後見制度の利用が広がらない理由

「使いづらい」制度

2021年の成年後見の開始の申立は39,809件(*4)であった。このうち申立が認容されたのは37,582件と、申立件数の約95%に達する。(*5)つまり、成年後見制度の利用を希望する人の大部分は、実際に制度を開始することができている。それにもかかわらず、成年後見制度の利用が広がらない原因はどこにあるのだろうか。

一般に、ある制度が適切に運用されているにもかかわらず、潜在的な利用想定者に利用が広がらない場合、その原因は、(1)制度の存在自体を知らない、(2)制度は知っているが利用を希望していない、のいずれかであると考えられる。

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2018年に成年後見制度利用促進会議(及び成年後見制度利用促進専門家会議)を厚生労働省に設置した。会議においては、利用促進のためには、(1)、(2)共に改善が必要であると指摘された。中でも、本人やその家族から見た際の制度自体の使いづらさは大きな課題であるとの言及は多くなされた。このことから、(2)の状態にある人の多さが利用促進の大きな妨げとなっていると考えられる。

制度の利用が希望されない具体的な要因としては、主に以下のような点が指摘された。

第一に、誰が後見人等になるかは家庭裁判所の選任に基づくことから、本人や家族の希望する人(*6)が選ばれるとは限らない点だ。同時に、本人にとって最適であると思われる人物を家庭裁判所が選任するという制度趣旨から、仮に本人や家族の望まない人が後見人等に選任されたとしても、本人や家族による不服申し立てはできず、かつ、制度の利用自体を取りやめることもできないという点も、制度を使いづらいものとしている。さらに、後見開始後の後見人等の交代は、後見人等による資産の着服が明らかになった場合等、極めて限定的なケースに限られる。

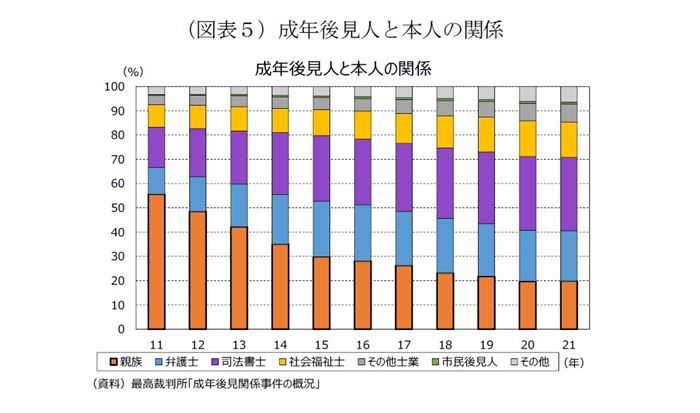

ちなみに、後見人等と本人の関係性については、2000年の制度の開始後しばらくは親族が選任されるケースが多かったが、次第に弁護士や司法書士等の専門職後見人の占める割合が高くなっている。その結果、10年ほど前には専門職後見人が選任されるケースは約3割ほどであったが、直近では約8割で専門職後見人が選任されている。その背景にあるのは、親族後見人等による横領等の不正への懸念だ(*7)。

2019年に最高裁は、財産管理のみならず、身上保護や本人の意思決定支援の側面も重視する必要があるという観点から、「本人の利益保護の観点からは、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい」(*8)とする基本的な考え方を明らかにした。しかし、その後も親族が選任される割合はほとんど変化していない(図表5)。

第二に、一度成年後見制度を利用しはじめると、原則として生涯にわたって成年後見制度の利用が継続する点も利用促進の妨げとなっていると考えられる。図表6の通り、成年後見制度の申立動機としては、介護保険契約・不動産の処分等の単発の契約・手続が約3/4を占めている。契約時に意思能力を有さなかった場合、その契約は無効となる。銀行などの金融機関等が、契約等が無効になってしまうことによるリスクを懸念し、成年後見制度の活用を進めるケースは少なくない。このことは、成年後見制度の申立てのきっかけの1つとなっている。しかし、現在の制度では、申立動機である契約・手続等が終了したとしても制度の利用を終了することはできない。被後見人等が死亡するまで、成年後見制度の利用はその後数十年に渡って続く可能性がある。

第三に、成年後見制度の利用に伴う後見人等への報酬の問題が挙げられた。後見人等は本人から一定の報酬を得ることができる。特に専門職後見人が選任された場合には、一定の報酬が支払われるケースがほとんどだ。報酬額は、後見人及び被後見人の資力その他の事情に基づく、家庭裁判所の審判によって定められる。一般に、報酬額は月2~5万円程度が相場と考えられているものの、何かしらの基準が存在するわけではない。既に指摘した通り、制度の利用期間は数十年に及ぶこともあり得るなかでは、報酬の総額はかなりの高額となることも考えられる。例えば、仮に月5万円の報酬を支払う場合、年間では60万円、もし20年間成年後見制度を利用すると、報酬の総額は1千万円を超えてしまう。この点は、制度を利用する期間が長くなりがちな、知的障害を持つ若年層が利用を検討する場合等に特に大きな懸念点となる。

第四に、本人と成年後見人の意思が違った場合に、後見人等が本人の意思を尊重しない場合があることも利用者の不安や不満につながっている。尊厳のある本人らしい生活を継続するために、本人の特性に応じた意思決定支援や取組の浸透を通した、成年後見制度の運用改善等が求められている。

上記のような指摘をはじめ、成年後見制度をめぐっては課題が山積しており、本人や親族等にとって「使いづらい」制度となってしまっているのが現状だ。制度の利用促進のためには、利用者がメリットを実感できるような成年後見制度の運用改善が必要であり、課題への対処が求められる。

*4:内訳は後見開始の申立28,052件、保佐開始8,178件、補助開始2,795件、任意後見監督人選任784件。

*5:認容されなかった中には却下の他に、取下げ、本人死亡等による当然終了、移送などが含まれる。

*6:法人を含む

*7:最高裁によると、2021年の後見人等による不正事例は169件、被害額は約5億3千万円であった。なお、このうち、それぞれ9件、約7千万円は、専門職による不正事例である。

*8:厚生労働省第2回成年後見制度利用促進専門家会議(平成31年3月18日)資料3「適切な後見人の選任のための検討状況等について」より

「使いづらさ」の背景

なぜ、成年後見制度にはこのような多くの「使いづらい」点が存在するのだろうか。

理由の1つとして挙げられるのが、成年後見制度が本人の利益保護を極めて重視しているという制度の設置時の経緯だ。成年後見制度は、それまでの禁治産者・準禁治産者制度(*9)を改正して2000年に始められた。禁治産者・準禁治産者制度の下では、本人の保護や財産の保護は重視されていた一方で、保護の内容に柔軟性が欠ける、禁治産者であることが戸籍に記載されるなど制度利用への抵抗感が大きい等の問題点が存在していた。また、「禁治産」という名称を嫌い、利用を避ける人も少なくなかった。成年後見制度となったことで、本人の権利擁護等の取組が一定進展したことは事実だ。一方で、依然として本人の利益保護を重視する傾向が強く、硬直的な制度であることも否定できない。

また、成年後見制度は法律行為の一環であることから、家庭裁判所の職権が大きいことも本人等が利用を躊躇する一因となっている。もちろん、成年後見制度の申立に至る経緯や背景事情等は千差万別であることから、画一的な基準ではなく個別事例に基づき判断がなされることの利点は大きい。しかし一方で、何かしらのガイドライン等が存在するわけではなく、家庭裁判所の審判に基づいて諸々の事項が決まることから、本人等からの予測可能性が極めて低くなってしまうことも事実だ。

さらに、成年後見制度が民法に基づく制度であることも、制度改正を妨げる要因となっている。民法は国民生活に大きな影響を有していることから、改正には慎重な検討を要する。例えば、民法には家庭裁判所に一度解任された後見人等は、その後再び後見人等となることができない旨が規定されている。(民法847条)よって、後見人等を解任することは、後見人等のその後の生活に大きな影響を及ぼしてしまう。そのため、家庭裁判所は後見人等の解任に慎重になりがちだ。このような要因が、後見人等の柔軟な交代を困難にする要因となっている。適切な後見人等の選任・交代の推進の必要性は会議においても広く認識されていたものの、その見直しは容易ではない。

*9:概ね、「禁治産」は現在の「後見」に、準禁治産は現在の「保佐」に相当する。また、各人の多様な判断能力及び必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする制度とするため、成年後見制度の改正の際に「補助」が新設された。

成年後見制度の利用促進に向けた取組

「骨太の方針」における記述

政府は、成年後見制度の利用促進に向けた取組を進める方針を示している。例えば、政府が経済財政政策の基本的な方針を示す「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)においても、成年後見制度に関する言及は毎年なされている。しかし、2022年の骨太の方針では、過去の骨太の方針から書きぶりにやや変化がみられた。昨年度までの記述は「成年後見制度の利用を促進する」という趣旨のものであった。しかし、2022年の骨太の方針には、「第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度を含めた総合的な権利擁護支援の取組を推進する」と書かれている。これは、成年後見制度の利用促進を進めつつも、成年後見制度の利用のみならず、総合的な権利擁護支援により重点を置くことを目指すものと解することができる。

第二期成年後見制度利用促進基本計画

2022年の骨太の方針においても言及されたように、現在、成年後見制度の利用促進に向けた施策は、「第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月閣議決定)」(以下、第二期計画)に基づいて進められている。第二期計画では、基本的な考え方として、(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援(*10)の推進、(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善、(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり、の3点が示されている。

第二期計画は、令和3年度までの5年間を対象としていた「成年後見制度利用促進基本計画」(以下、第一期計画)において解決できなかった課題への対応を図る。具体的には、後見人等が意思決定支援や身上保護を重視しない場合があり、利用者の不安や不満につながっていることや制度や相談先等の周知が十分ではないこと、地域連携ネットワーク(*11)などの体制整備が進んでいない自治体が存在すること等の課題解決に取り組む方針だ。

第二期計画において講ずべき施策としては、図表7のような項目が示された。優先して取り組む事項としてKPI(*12)が策定された項目としては、任意後見制度の利用促進や担い手の確保・育成等の推進等が挙げられる。また、政府は、成年後見制度の利用促進を通した地域共生社会の実現を目的の1つに掲げる。そのために、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の一層の充実などの取組を進めることも予定されている。

*10:第二期計画においては、権利擁護支援について、支援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立した生活を送るという目的を実現するための支援活動である、と定義されている。成年後見制度は権利擁護支援の中でも重要な手段であると位置づけられている。

*11:行政・福祉・法律専門職・家庭裁判所の連携のしくみ

*12:Key Performance Indicator:重要業績評価指標

成年後見制度をめぐる今後の課題

上述の通り、成年後見制度の利用促進をめぐっては、第二期計画に基づいた取組が進められている。それでは、第二期計画によって、成年後見制度の利用は大きく進展するのだろうか。第二期計画においては未だ検討段階にある等、具体的な対策が打ち出されていない課題としては、以下のようなものが指摘できる。これらの課題に対しても適切な取組が進められない限り、成年後見制度の利用促進は期待されるほどには進まないかもしれない。

一度利用開始したら原則制度利用が継続する点

専門家会議においては、成年後見制度について、終身ではなく有期(更新)の制度として見直しの機会を付与すべき、という指摘がなされ、将来の見直しが示唆された。成年後見制度を一度利用すると原則として終身にわたり制度の利用が継続することから、日常の財産管理等については後見等の必要性を感じていないものの、何かしらの契約手続き等で一度限り制度を利用したい、というような利用者のニーズに応えられておらず、制度の利用促進の妨げとなっているという指摘はしばしばなされている。この問題を解決するための方法として、必要なときだけ、いわばスポット的に成年後見制度を利用することを可能にするような制度改正を望む声は大きい。

担い手の確保と柔軟な交代・選任の取組に実効性はあるか

第二期計画においても、第一期計画同様、後見人等の担い手の確保や、柔軟な交代・選任の必要性は認識されており、優先して取り組む事項として取り上げられている。総論としては、このような対応が必要であることは各ステークホルダー間での合意形成がなされているが、柔軟な交代・選任のための基準の策定は容易ではない。

そもそも、現時点でも、本人や親族等と(専門職後見人など)外部の後見人等の意見が対立してしまう際には、後者の意見が強く尊重されがちな点が問題点として指摘されている(*13)。成年後見制度の性質上、個々の事案に対しては家庭裁判所が独立して職権を行使することとなる。その趣旨は十分に尊重されるべきではあるものの、一方で、本人等にとっての制度の予測可能性はどうしても低くなってしまう。このような状況では、制度の利用を躊躇してしまうケースも多く出てくるだろう。

*13:例えば、厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について(計画の概要)」

資産運用の柔軟性が乏しい点

被後見人等の財産の管理は、成年後見制度利用の重要な目的の1つだ。後見人等による財産管理は、財産の保護に重点を置くことが求められており、安全・確実であることが極めて重視される。そのため、株式や投資信託、外貨預金等の元本保証のない資産での管理は避け、元本保証の預金であるべきとの見解が各家庭裁判所等から出されている。また、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要であったり、税法上の優位がある場合であっても贈与が認められなかったりといった制限が課される。

確かに、成年後見制度の趣旨を鑑みると、本人の財産の保護は重要であることは間違いない。しかし、現下の超低金利環境においては、元本保証の現預金のみでは成年後見制度の利用に際して必要となる費用の捻出は極めて困難であり、財産の逓減は避けがたい。このように考えると、リスクとリターンを適切に考慮した上で、適切に資産の運用を行うことは、許容されうるのではないか。日本国内においてはこの考え方は採用されていないものの、外国においては、この考えを採る国も見られる。

例えば、米国では、被後見人の資産は「統一プルーデントインベスター法」という法律に基づいて管理される。これは、被後見人の資産の種類を、現預金をはじめとする元本保証の資産に限定せず、財産管理の目的に合理的に適合したリスクとリターンに基づき、ポートフォリオ全体の状況に留意しながら、財産の運用を実施するというものだ。日本においても、現代ポートフォリオ理論に基づき、一定の条件の下でリスク性資産の保有を許容するこのような考え方は検討に値すると思われる(*14)。

*14:統一プルーデントインベスター法は、現代ポートフォリオ理論に基づき、「合理的な注意、スキル、注意」を用いて「目的、期間、分配要件、その他の状況」を考慮した投資を行うことを求めている。

報酬助成制度が整備の途上である点

制度の利用を検討する人にとって、報酬の支払が負担となるケースは多い。これは、特に専門職後見人が選任された際に問題となりうる。上述の通り、申立時に希望する後見人等を明らかにしていたとしても、誰が実際に後見人等に選任されるかは、家庭裁判所の審判次第だ。そのため、本人や親族等の観点からは、成年後見制度の申立を行うことで、希望に反して専門職後見人等が選任され、多額の報酬の支払を余儀なくされることになる可能性が否定できない。このことは申立を躊躇する一因となっていると考えられている。あるいは、成年後見制度の利用が適当であると思われるが、報酬を支払うだけの資力がない人も一定数存在する。

一方で、専門職後見人の立場から考えると、後見業務等を行ったにもかかわらず、正当な報酬を得られないとなると後見人等の担い手になることを避けてしまうだろう。担い手を確保し、持続可能な制度を実現するためには、正当な報酬が付与されることは重要だ。

この2つを共に充足するためには、第一に報酬額の算定にあたっての透明性を高め、双方の納得感を高めることが必要となるだろう。確かに、報酬の審判は家庭裁判所の職権事項であり、明確な基準を設けることは難しいかもしれない。しかし、算定にあたっての考慮要素やいわゆる相場観等を明らかにすることで、制度の利用を検討する人や後見人候補者等の予測可能性を高めることは可能ではないだろうか。

同時に、報酬を支払う資力がない人が成年後見制度の保護の網からこぼれ落ちてしまうことのないよう、報酬助成制度を整備することも喫緊の課題だ。成年後見制度利用の報酬助成に関する制度は市町村ごとの整備が求められている。しかし、体制整備や財政負担等の問題から、整備の状況は自治体ごとに大きく異なるのが現状だ。

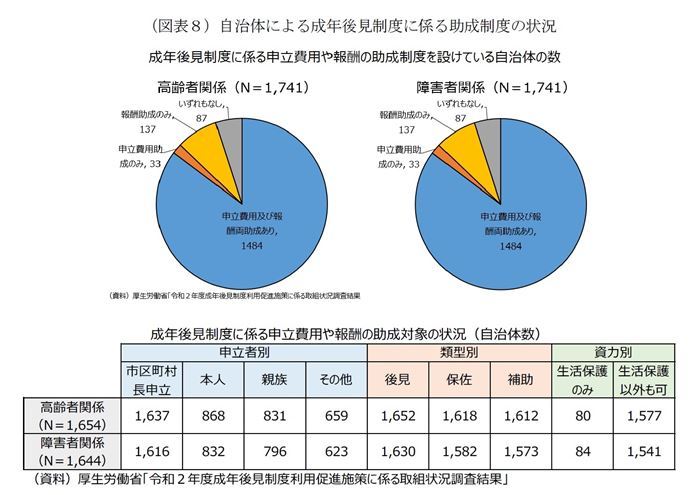

厚生労働省の調査によると、多くの自治体において、何らかの形で成年後見制度に係る申立費用や報酬の助成制度が設けられている。一方で、申立費用助成、報酬助成、いずれかのみの自治体も少なくなく、助成対象が市区町村長申立の場合に限る等、限定的であるケースはさらに多い(図表8)。さらに、今後後見等の対象となる人の増加が見込まれる中では、財政的負担等から助成制度の持続可能性も不安視されている。

第二期計画においては、全国どの地域においても、本人の所得や資産の多寡にかかわらず、成年後見制度を適切に利用できるようにすることが重要と記されている。政府は、適切な報酬の算定に向けた検討を進めつつ、全国的に成年後見制度利用支援事業が推進されるための方策を検討する方針であり、報酬助成制度の一層の整備が期待される。

必要性・補充性に焦点を当てた制度の見直しが望まれる

ここまで、成年後見制度は、開始以来本人の権利擁護支援のための制度として期待されてきた反面、その使いづらさ等から利用状況には課題が見られる状況を確認した。現在、制度の使いづらさを改善するための手段としては、任意後見や財産の信託等の利用拡大が進められている。確かに、これらの制度を活用することで本人の権利擁護がなされるケースも多い。そのため、制度の活用を進めていくことは重要だ。しかし、任意後見、信託はいずれも判断能力が不十分になる前に予め備えておかなければ活用することができない。また、先天的に知的障害を持つ人のような、予め備えるというようなことが難しい方に対し、これらの制度で対応することは困難だ。やはり、法定後見についても制度の運用改善を進める必要があるだろう。

また、現在の成年後見制度は後見人等に広範な権限を与えていることが特徴の一つだ。例えば、後見人は本人の行為全般についての代理権を有し、本人の行為を取り消すことができる。成年後見制度は本人の権利に関わる制度であり、極めて強力な効力を有する。しかし、本人の意思の尊重の観点からは、制度の利用に関しては、あくまでも他の支援による対応が困難な際に、必要な目的、期間のみにおいて用いられるべきであると言えるだろう。すなわち、必要性・補充性の考慮が不可欠であると考える。具体的には、有期の後見等や、単発の契約・手続に限った後見等を可能にするような制度の改正が望まれる。

成年後見制度の利用促進の目的は、本人が自己決定権を最大限に尊重されつつ、豊かな生活を送れるようにすることにある。そのためには、成年後見制度の利用促進を進めることはもちろんのこと、制度自体の利用しやすさの改善に向けた取組も並行して進めていく必要があるだろう。冒頭でも述べた通り、超高齢社会が進展する中では制度の活用が望まれる人の増加が見込まれる。利用促進や運用改善のための時間的猶予は決して長くはない。第二期計画を中心とした成年後見制度の改善に向けた取組が進められることを望みつつ、一層使いやすい制度とするための更なる運用改善等の検討にも期待したい。

<参考文献>

- 厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進計画」(令和4年3月25日閣議決定)

- 後見ポータルサイト(最高裁ホームページ)「成年後見制度について」(https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html)(令和4年9月26日閲覧) 厚生労働省第2回成年後見制度利用促進専門家会議(平成31年3月18日)資料3「適切な後見人の選任のための検討状況等について」 Uniform Law Commission “Prudent Investor Act” (https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=58f87d0a-3617-4635-a2af-9a4d02d119c9)(令和4年9月26日閲覧) 松澤登(2018)「家族が認知症になったら-成年後見制度を見てみる」ニッセイ基礎研究所,研究員の眼,2018年9月26日 松澤登(2019)「認知症・相続対策としての民事信託」ニッセイ基礎研究所,基礎研レポート,2019年2月18日 松澤登(2020)「認知症の人の意思決定(1)(2)(3)」ニッセイ基礎研究所,基礎研レター, 2020年9月7日, 9月23日, 10月8日

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

坂田紘野(さかた こうや)

ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・家族が認知症になったら ―― 成年後見制度を見てみる

・認知症・相続対策としての民事信託 ―― 成年後見制度を補完する可能性としての信託

・認知症の人の意思決定(1) ―― 自分で決めることが尊重されるために

・認知症の人の意思決定(2) ―― 後見・保佐・補助

・認知症の人の意思決定(3) ―― 任意代理・任意後見・民事信託