この記事は2024年6月21日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.247『不動産の環境配慮におけるジレンマ』」を一部編集し、転載したものです。

この記事の概要

• 不動産の環境配慮は社会課題であると同時にコスト増加要因としても働くため、不動産AMやオフィスのテナント企業ではジレンマを抱えてきた。

• 不動産AMでは投資家からの環境配慮に対する要請を受けつつも、投資評価に定量的に反映される割合は12%に止まる。また、テナント企業においても環境意識の高い企業はみられるものの、コスト増加を受け入れる判断には直結していないことが多い。

• 2022年以降の著しいオフィスビルのエネルギーコストの上昇は、こうしたジレンマを小さくする。将来的なコスト上昇のリスクを意識する局面でもあり、環境配慮の取組が再評価される契機となる可能性がある。

国を挙げて取り組む環境配慮

グローバルで環境配慮への取り組みは着実に進んでいる。2023年11月~12月に開催されたCOP28の合意文書の中では、パリ協定で定めた1.5度目標達成に向け世界全体の温室効果ガス排出量を2030年までに2019年比43%削減、2035年までに60%削減、2050年までに実質ゼロとすることが必要と確認されている。また、この先10年間で化石燃料からの脱却を進めること、2030年までに再生可能エネルギーの設備容量を3倍とすること等も合意に至った。

日本政府としても、温室効果ガス排出量を2030年に2013年度比で46%削減、2050年にはゼロにするカーボンニュートラルを目指すと2020年に宣言しており、国を挙げて環境配慮に取り組んでいる最中である。

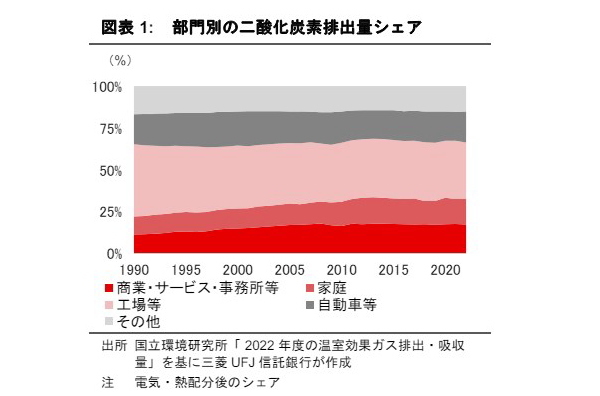

不動産は二酸化炭素排出量が多いことから、世間からの環境配慮に対する期待も大きい。オフィス・商業施設・住宅等は人気の投資対象であるが、二酸化炭素排出量のシェアを見ると、オフィス・商業施設等と家庭を合わせた割合は3割超を占めている(図表1)。産業構造の変化に伴い、工場等のシェアが低下するなか、益々不動産投資における環境配慮の重要性は増していると言える。

環境配慮のジレンマ

社会課題として不動産の環境配慮は捉えられている一方、コスト負担と対応負荷の増大は実務上の課題となってきた。弊社「建築費調査」(1)によれば、通常の設計と比べZEBReady相当の環境性能(2)を実現するためには平均的に15%の建築コスト増加が生じると回答している。オフィスを例として、不動産アセットマネジメント会社(以下、「不動産AM」)とオフィステナント企業の立場での、環境配慮に関するジレンマを以下で紹介したい。

(1)不動産AMのジレンマ

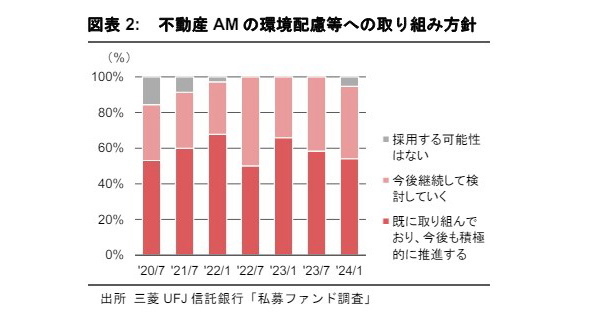

拙稿「ESG非配慮をリスクと見做す不動産投資市場」(2022年10月)において指摘したように、不動産AMは環境配慮に関する取り組みに前向きな姿勢を見せている。弊社の不動産AMへのアンケート調査「私募ファンド調査」によれば、不動産運用での環境配慮の取り組みについて「既に取り組んでおり、今後も積極的に推進する」、「今後継続して検討していく」との回答割合は95%に上る(図表2)。投資家からの強い要請を受けていることが背景にある。

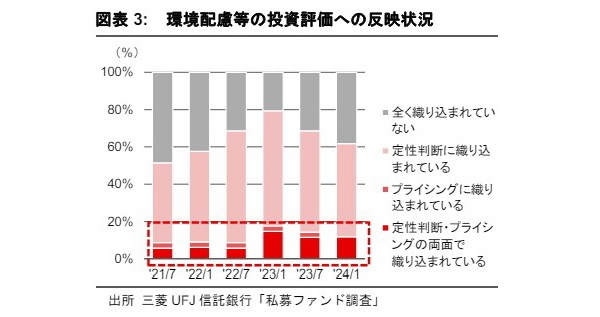

しかし、その取り組み姿勢からは意外感があるが、不動産AMが投資判断を行う際に当該不動産の環境配慮を定量的に反映する割合は2024年1月時点で12%と低い(図表3)。テナント企業からの不動産賃料を介した投資回収が難しいことに加え、キャップレートの側面でも評価は限定的であることが背景にあると思われる。

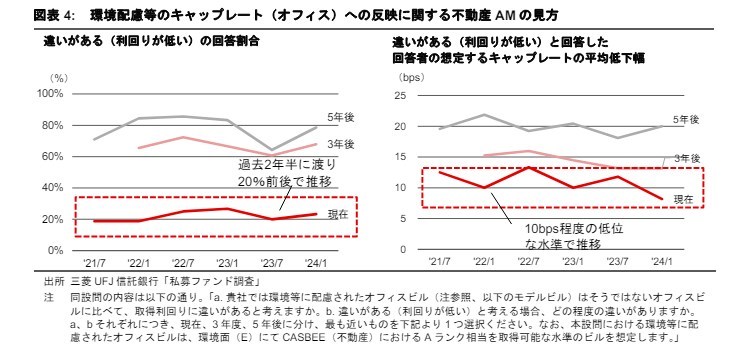

図表4は環境配慮等のキャップレートへの反映に関する不動産AMの見方に関する設問の集計データである。2021年よりデータを収集しているが、環境等への配慮がされたビル(3)について「利回りが低い」とする回答者は過去3年間、2割程度で推移し続けており、想定するキャップレートの平均低下幅は10ベーシス程度と低い状態だ。3年後、5年後は「利回りが低い」と期待する回答は6割を超えてはいるが、投資判断に定量的にはほとんど影響していないことを踏まえると、実現されるかは定かではないが「いつかは反映されるべきだ」という不動産AMの社会的規範意識だけが強く反映されている可能性がある。

社会課題として取り組むべきだが追加コストや限られた人員の中で手間をかけにくいというジレンマが生じており、コスト回収がしやすい対応・対応負荷が少ない対応として、例えばLED電球への交換や再生エネルギーの購入等が主な対応となっている。環境性能の高い不動産への買い替えや建て替え、更新時期と重ならない環境配慮を目的とした大胆なリニューアル工事は今のところ限定的だ。

1:弊社「建築費調査」では、半年ごとに、建築費の動向等について、ゼネコン及びデベロッパーにアンケート調査を実施している。

2:再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量(BEI)から50%以上の一次エネルギー消費量削減した水準を指す。

なお、基準一次エネルギー消費量とは建築物省エネ法で用いられているエネルギー消費量の基準であり、空調・換気・照明・給湯・昇降機等が評価対象に含まれる。

3:CASBEE(不動産)におけるAランク相当を取得可能な水準のビルを前提とした設問である。

(2)テナント企業のジレンマ

テナント企業についても、不動産AMと近い立場に置かれている。社会課題として環境配慮 が世間に浸透するなかで、TCFD開示が義務化(4)された東証プライム市場に上場する企業や業界のリーディング企業、消費者向けプロダクトを提供する企業に対する社会的な環境配慮への要請は強い。しかしながら、多くの企業はコスト負担と利益創出とのジレンマを抱えていることも事実だ。

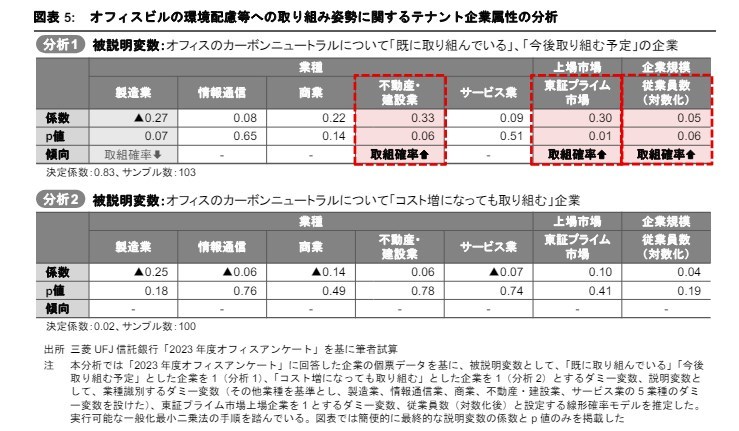

弊社「2023年度オフィスアンケート」(5)の回答企業の個票データを基に行った計量分析では、確かに企業属性と環境配慮意識に有意な関係があることが分かった(図表5)。

分析1ではオフィスビルのカーボンニュートラルについて「既に取り組んでいる」、もしくは「今後取り組む予定」の企業である確率を算出している。東証プライム市場への上場企業の場合は+30%、環境配慮の行き届いたオフィスビルを顧客に供給する不動産・建設業に属する企業の場合は+33%、そうではない場合と比較して環境配慮に前向きである確率が高いことが分かる。また、従業員数と確率に正の相関関係があることも確認された(6)。

ただし、「コスト増になっても取り組む」企業については、2023年度調査では属性分析によって統計的に有意な傾向を見出すことはできなかった。図表5の分析2ではオフィスビルのカーボンニュートラルについて「コスト増になっても取り組む」の企業である確率を算出しているが、全ての属性について特段の傾向は見い出せなかった。

この2つの分析結果から、環境配慮意識の高さとコストを負担するかには大きな隔たりがあることが分かる。東証プライム市場上場企業や、企業規模の大きく社会的に強く要請等を受ける企業については、株主等のステークホルダーはコストや手間をかけてまで踏み込んだ対応をとることを現時点では求めていない可能性もあるだろう。いずれにしても、テナント企業においては環境意識の高い企業はみられるものの、コスト増加を受け入れる判断には直結していないことが多い。

4:東京証券取引所は2022年4月以降、同取引所のプライム市場に上場する企業について、TCFD(気候関連財務情報タスクフォース)に基づく情報開示を実質的に義務化した。

5:弊社テナントリーシング営業部がオフィスビルのテナント企業向けに年一回実施するアンケート調査である。前回調査時点は2023年8月、アンケート回答社数は110社だった。

6:なお、製造業に属する企業では「既に取り組んでいる」、もしくは「今後取り組む予定」の企業ではない傾向が見られた。二酸化炭素排出量の多いと思われる工場等製造工程から環境施策を優先している可能性等が想定される。

エネルギーコストの上昇はジレンマを縮小させるか

このように、不動産の環境配慮という社会課題に対し、不動産AM・テナント企業の双方でジレンマが生じていることは明らかだ。しかし、このジレンマはエネルギーコストの上昇によって小さくなる可能性がある。

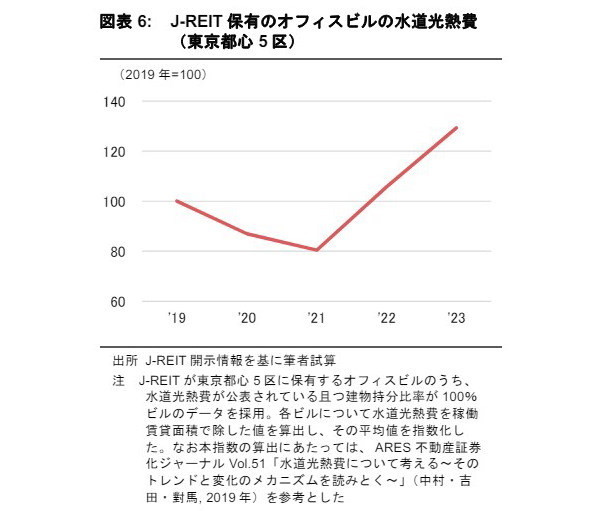

図表6ではJ-REITが東京都心5区(7)に保有するオフィスビルについて、エネルギーコストの代理変数として水道光熱費の単位当たり支出を指数化した。グローバルに生じた原油高や円安により、2022年以降には著しい指数の上昇が見られ、コロナ禍前の1.3倍にまで上昇している。

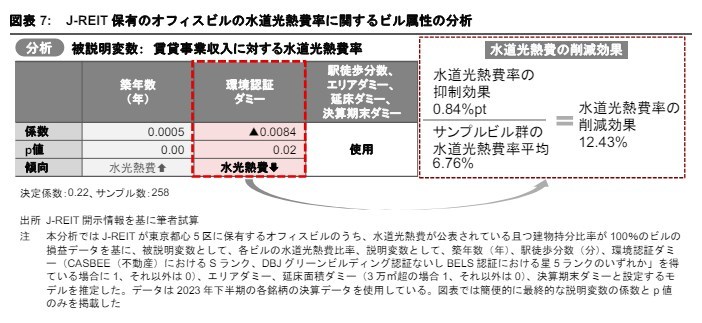

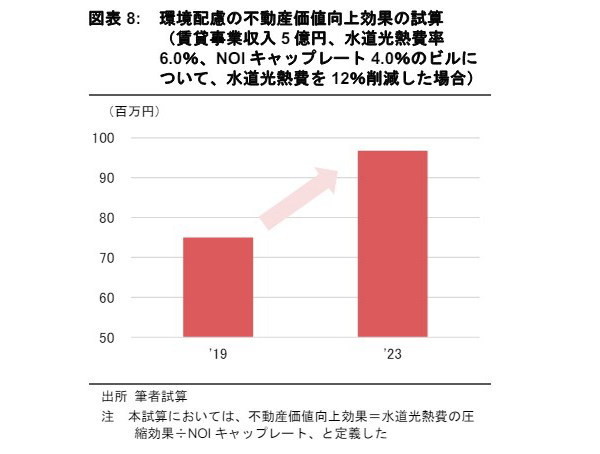

上記のオフィスビルのデータを基に行った計量分析では、環境配慮を行うことで水道光熱費を大きく節約できることが確認される。図表7の分析では、環境認証ビルを「CASBEE(不動産)におけるSランク、DBJグリーンビルディング認証ないしBELS認証における星5ランクのいずれか」を得ているとしているが、これらはその他の条件(8)が同じビルと比較して12%、賃貸事業収入に対する水道光熱費率が低かった(9)。

直近のエネルギーコスト上昇の実績と将来的な上昇リスクを踏まえると、各主体が環境配慮の取組を再評価する可能性があるだろう。コスト増加要因として捉えられ各主体にジレンマを生み出してきた環境配慮ではあるが、社会課題解決への取り組みと同時に経済的なメリットを実現するための手段としても捉えやすい環境と言える。

7:本稿では千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区と定義する。

8:その他の条件として、築年数、駅徒歩分数、立地するエリア、延床面積、季節性を考慮した。

9:上記における環境認証ビルの水道光熱費率低減効果0.84%pt÷サンプルのオフィスビル平均値6.76%=12.43%、と計算できる。