本記事は、西剛志氏の著書『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

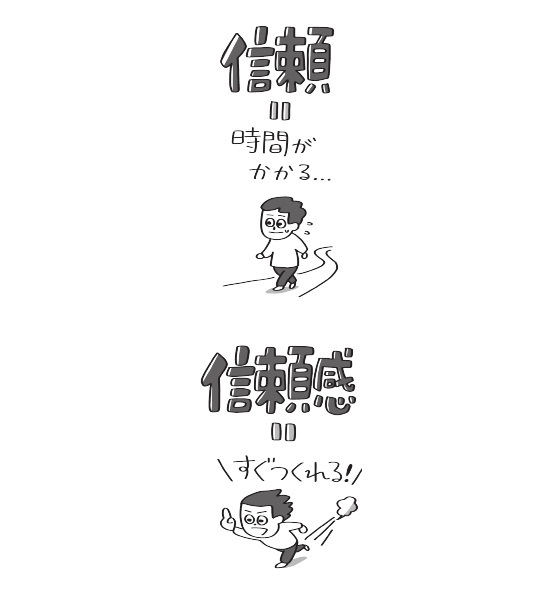

信頼をつくるのは難しい。

でも信頼感はすぐつくれる

話をするときにまず気にしないといけないことは何か?

そう質問されたら、どう答えますか?

私は迷わずこう答えます。

「ちゃんと相手の話を聞くこと」だと(「ちゃんと」のところが大切です)。

え、話をするのに大切なのが「聞くこと」? そう疑問に思った人もいるかもしれません。

でも、「ちゃんと相手の話を聞くこと」が最短で相手とのコミュニケーションをうまく生かせる方法です。

なぜ「ちゃんと聞く」ことが大切なのか。

その理由は、ここまで書いてきた相手との認知のズレをなくすためです。「ちゃんと聞く」ことで、相手の視点を理解しやすくなります。

そしてもうひとつ、「ちゃんと聞くこと」のメリットがあります。

それが「信頼感」です。

信頼が大切ということはよくいわれていますが、ここで私が大切と言いたいのは「信頼」ではなく「信頼感」です。この「感」がつくだけで、意味は大きく異なります。

以前、こんなことがありました。

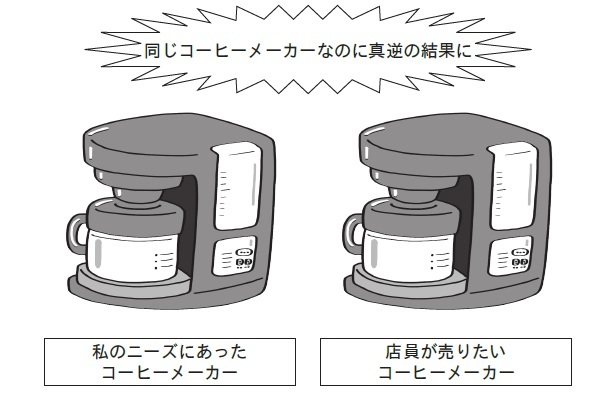

ある家電ショップにコーヒーメーカーを探しに行ったときのことです。

店員さんにコーヒーメーカーの機種ごとの特徴を聞きました。

するとその店員さんは、とても

そのコーヒーメーカーは明らかに「その人が売りたいであろう」コーヒーメーカーなんだと思います。トーク内容も練られていて、口がうまいとはこういうことをいうのかというほどでした。

でも、その説明がまったく心に響かなかったんです。

「この人はこのコーヒーメーカーを売りたいんだな」ということがバレバレだったからです。

私が知りたかったのはメーカーや機種による性能の違いでした。

でもその店員さんが話してくれたのは、彼が薦めたいコーヒーメーカーのよさと、ほかのコーヒーメーカーのマイナス点でした。

結局、その日、私はコーヒーメーカーを買うことはありませんでした。

後日、ほかの家電ショップに行きました。そして前回と同様に、店員さんにコーヒーメーカーの機種ごとの特徴などを聞きました。

するとこの店員さんは、前回行ったお店とはまったく違う対応でした。

- 「お客様はどういうコーヒーがお好きなんですか?」

「どういうときに、コーヒーを飲まれるのですか?」

私に質問を投げかけてきたのです。その質問に答えると、

「お客様のご要望をまとめると、このコーヒーメーカーがお客さまに最適かと思います」

と言って、あるコーヒーメーカーを薦めてくれました。

この店員さんの話に納得した私は、そのお店で彼がすすめてくれたコーヒーメーカーを買いました。

同じコーヒーメーカーを買いに来たのに、1店めでは「ここでは買いたくない」と思い、2店めでは「ここで買いたい」と思った。真逆の結果です。なぜこんなことが起きるのでしょうか?

口がうまい人っていますよね。セールスパーソンであれば、流暢に商品の魅力を話し、スラスラと話をすすめていく。でもこういう人から商品を買いたいかというと、答えはNOです。

理由は、「売り込もう」としているからです。

トークのスキルを使って、相手に売ろうとする。

こういうときに、売り込まれる側の脳がどうなっているかご存じでしょうか?

このとき、相手の脳で「ミラー理論(専門用語でミラーシステム)」が起きています。

ミラー理論とは、目の前のものを自分の脳に鏡のように再現する神経細胞ネットワーク(ミラーニューロン)が働くことをいいます。有名なのは、もらい泣きや、スポーツ観戦していると自分まで試合に出ているような感覚になる現象です。

要は、相手と同じような感情やテンションになることを表します。

言葉以外の、非言語の情報が相手に投影されるのです。

家電ショップの店員さんのケースであれば、店員さんの話しぶりや行動で「この人は私のことを考えてないのかな」と気づいてしまう。それがミラー理論です。

結局、そのせいで信頼感のある関係構築ができなくなります。

信頼感のない人の言葉は、相手には入っていきません。

信頼感が持てない人から「こうすれば?」って言われても、従いたくないですよね。

でももし同じ言葉を、信頼感が持てる人から言われたらどうでしょうか?

「こうしたほうがいいんじゃない?」と言われたら、そうしようかなと思うのではないでしょうか。

人と人がコミュニケーションをとるうえで大切なことが「信頼感」です。

信頼をつくるのには時間がかかりますが、信頼感はいってしまえば一瞬でつくれます。

そして、信頼感が持てる、持てないはミラー理論によって、わかってしまいます。

いくら話がうまくても、伝え方のコツをつかんでいても、信頼感がないと相手にはなかなか伝わりません。

嫌いな人の話は全然自分の中に入ってこないのは、信頼感がないからです。

信頼感がない人の話は、疑って聞いています。

そうなると、話す人と聞く人の間で認知のズレが発生するのです。

信頼と、信頼「感」は別物

以前、ある講演会に登壇したときに「信頼感が大切です」という話をしました。

すると、講演のあとにこんな質問をしてくる人がいました。

「信頼感が大切なのはわかるけど、信頼感ってすごく難しいので、どうやって信頼感をつくればいいのかがわからないです」

確かに信頼感という言葉は重たい感じがします。

でも、先ほども書きましたが、ここで大切なのは「信頼」ではなく信頼感です。

「信頼」をつくるとなると、それは時間や成果などさまざまな蓄積が必要です。

でも「信頼感」はちょっと違います。

正確な言葉の定義ではないのですが、私がここで使っている「信頼感」は「信頼できるという印象」を指しています。つまり、時間や成果などの蓄積がなくても、「この人は信頼できそう」というイメージがつくれれば「信頼感がある」ということなのです。

そして、脳にとってはこの「信頼できそう」というイメージが大切です。

先ほど紹介した家電ショップでの話も、店員さんに対して私は「信頼」を持ったわけではなく、「信頼できそうかな」という「信頼感」を持ったのです。

信頼と信頼感の違いをここでハッキリさせておきます。

-

⚫︎ 信頼 → 頼りになると信じること

⚫︎ 信頼感 → 頼りになりそうと感じること

これはあくまでも私の定義ですが、信頼をつくるには時間がかかりますが、信頼感はいってみればすぐにつくれます。

そして、信頼感をつくりたければ、まずは相手の話を「ちゃんと聞く」ことです。

こんなシンプルなことなのですが、意外にないがしろにされています。

上司は自分の部下の話をちゃんと聞いているか?

部下は上司の話をちゃんと聞いているか?

夫は妻の話をちゃんと聞いているか?

妻は夫の話をちゃんと聞いているか?

振り返ってみると、意外に「ちゃんと聞く」ができていないことはよくあります。

夫婦関係で「夫の言うことについ反発してしまう」「妻の言うことを最後まで聞けない」という話をよく聞きます。

自分の話ばかりする、相手に関心が薄い、相手の非をすぐ責める、自己弁護する……。長年連れ添った夫婦だからという甘えもあるかもしれませんが、こういう行為が積み重なると、ミラー理論で相手に伝わります。

「夫婦なんだから信頼関係があるはず」と思い込んでいる人もいるでしょう。でも、もし夫や妻の言うことを素直に聞けないことが多いと感じたら、それは信頼感が薄れてきているのかもしれません。手遅れになる前に、まずは「ちゃんと相手の話を聞く」ところから始めてみるのはどうでしょうか。

この「ちゃんと聞く」ためのヒントは、質問をうまく使うということなのです。

- 「信頼感」をつくる重要性とは

- 相手の認知を変えるちょっとしたテクニックとは

- すぐれたリーダーは未来への解像度が高い

- 解像度を上げる「4メリットの法則」とは

- 相手の本音を引き出す方法とは

- 話すスピードで伝わり方が大きく変わる

- 脳の特性から考えたうまい「謝罪の方法」