70歳までの就業機会の確保

6/21に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、人生100年時代を見据えた70歳までの就業機会の確保が盛り込まれた。具体的な選択肢としては、(a)定年廃止、(b)70歳までの定年延長、(c) 継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)、(d) 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現、(e)個人とのフリーランス契約への資金提供、(f)個人の起業支援、(g)個人の社会貢献活動参加への資金提供、の7つが挙げられた。

平均退職年齢はすでに70歳

65歳定年を導入している企業の割合が16.1%、66歳以上働ける制度のある企業の割合が27.6%(厚生労働省「平成30年高年齢者の雇用状況」)にとどまっていることからすれば、70歳まで働くことは非現実的と感じる人もいるかもしれない。

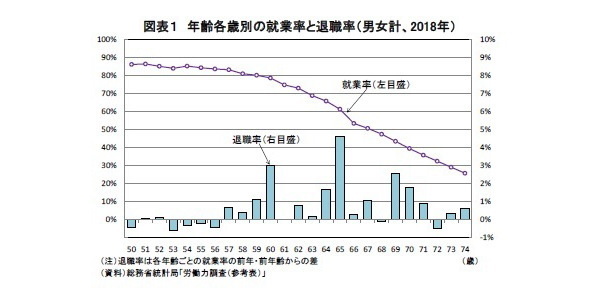

しかし、実際には4割近くの人が70歳になっても働いている。総務省統計局の「労働力調査(参考表」)によれば、2018年の70歳の就業率は39.6%(男性45.1%、女性27.7%)である(図表1)。退職率(1)が最も高いのは65歳の4.6%、それに続くのが60歳の3.0%だが、両方を合わせても10%に満たない。会社の定年は60歳、65歳が多いが、その年齢で労働市場から退出する人は限られているということになる。就業者には定年がない自営業者が含まれていること、定年後も雇用延長、再雇用、転職、起業などの形で働き続けている人が多いことなどがその背景にある。

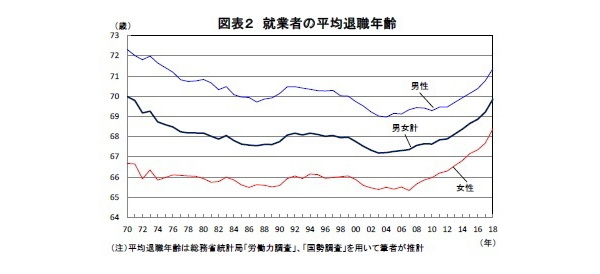

筆者が各年の年齢別の就業率を用いて就業者の平均退職年齢を推計(2)したところ、1970年の約70歳から長期にわたり低下傾向が続き、2000年代前半には67歳台となった。企業に65 歳までの雇用確保措置を講じることを義務付けた「高年齢者雇用安定法」が2006 年に施行されたことや、景気回復の長期化に伴う雇用情勢の改善などを背景に、近年は平均退職年齢の上昇傾向が続き、2018年には69.9歳(男性71.4歳、女性68.4歳)となった(図表2)。平均値でみれば、70歳まで働くという目標はすでにほぼ達成されているという見方も可能だ。

-----------------------------------

(1)退職率=各年齢の就業率の前年・前年齢からの差

(2)50歳以上の年齢別の就業率の低下幅から各年齢の退職割合を求め、90歳までに全員が退職するとして退職年齢の加重平均値を算出した。

高齢者の就業率目標を引き上げ

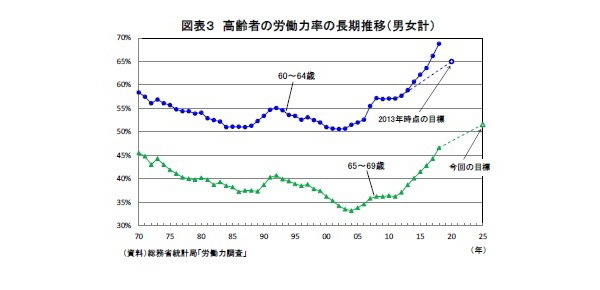

アベノミクス開始後の高齢者の就業率上昇は著しい。現在の安倍政権が最初に策定した2013年の成長戦略(日本再興戦略-JAPAN is BACK-)では、60~64歳の就業率を2012年の57.7%から2020年に65%まで引き上げるという目標(KPI)を掲げた。実際の就業率は目標を大きく上回るペースで上昇し、2017年には66.2%(2018年は68.8%)となり、目標達成時期よりも3年早くその水準をクリアした。こうした状況を受けて、今回の成長戦略では、65~69歳の就業率を2018年の46.6%から2025年に51.6%へ引き上げるという目標(KPI)が新たに設定されたのである(図表3)。

延伸する平均余命と健康余命

日本の高齢者の就業率は国際的にみても高水準にあり、これ以上長く働くことは非現実的という見方もあるかもしれない。しかし、高齢者の就業率は近年急上昇しているものの、かつて日本の労働者は現在と同じか、それ以上に長く働いていた。たとえば、今から約50年前の1970年の男性高齢者の就業率は60~64歳で79.8%(2018年は81.1%)、65~69歳で65.5%(2018年は57.2%)であった。

当時は定年がなく年齢と関係なく働き続けることができる自営業者の割合が高く、現在とは労働市場の構造が大きく異なっているため、単純な比較はできないかもしれない。ただ、平均寿命が当時から10歳以上延びていることを考えれば、50年前よりも長く働くことは自然なことといえるだろう。もちろん、長く働くためには健康状態に問題がないことが前提条件となるが、今の高齢者は同じ年齢でも昔に比べてはるかに健康である。

近年、注目度が高まっている健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されない期間」を表すが、村松(2019)によれば、65歳時点の健康余命は男性が2004年の12.47年から2016年には14.09年、女性が14.58年から16.15年へと延びており、これは同じ期間の65歳時点の平均余命の延びを若干上回っている。

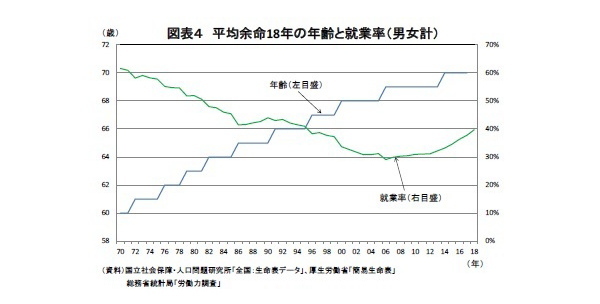

直近(2017年の簡易生命表)の70歳の平均余命は約18年(男女計)だが、平均余命18年が該当する年齢は2000年では68歳、1990年では65歳、1980年では63歳、1970年では60歳となる。50年前の健康余命は計算できないが、概ね平均余命に連動するとすれば、現在の70歳の健康状態は50年前の60歳に相当するとの見方も可能だろう。平均余命を基準にすれば、同じ年齢でも年平均で0.2歳ずつ若くなっている計算となる。

一方、平均余命が約18年の年齢における就業率を過去にさかのぼってみると、1970年の60%台から長期にわたり低下傾向が続き、2000年代半ばには30%を割り込む水準まで落ち込んだ。近年は上昇傾向が続いており、2018年は39.7%となったが、それでも1990年代半ば以前と比べれば低い水準となっている(図表4)。

平均余命や健康余命が延びていることを考慮すれば、高齢者は昔よりも長く働くことができるはずだ。人口減少、少子高齢化は今後さらに加速することが見込まれるため、高齢者の継続雇用を一段と進めなければ、人手不足が日本の経済成長の制約要因となってしまう恐れがある。65~69歳の就業率を現在よりも5%ポイント程度引き上げただけでは将来の就業者の減少は止められない。その意味で、政府による高齢者の就業率目標は低すぎるように思われる。

「細く長く働く」社会へ

これまで以上に長く働くことに対しては、労働者側の抵抗感も考えられる。その背景には、いったん働き始めたら退職まで働き続けるという日本の典型的なライフサイクルがあるだろう。日本では、学校を卒業すると同時に仕事に就いた男性は、特別な事情がない限り働き続け定年を迎えるというのが一般的だ。20歳代後半から50歳代後半までの男性の就業率は90%を超えている上に、正社員は労働時間も長く、仕事を始めてから退職するまで、いわば働きづめの状態が続くことになる。このため、子育てや地域活動への参加が思うようにできない男性は多い。

働く期間が長期化する中では、このような画一的な働き方を変えていく必要があるのではないか。たとえば、高齢者の働く期間を延ばす一方、30歳~50歳代では仕事以外のことにもっと時間を費やすようになってもよいだろう。このことは、男女間、年齢間のワークシェアリングにもつながる。

また、現在のように20歳前後の学生時代に一生の仕事を決めてしまうことは必ずしも適切とは言えないかもしれない。一度就いた仕事を40歳代、50歳代になって変えることがもっと一般的になってもよいだろう。その過程では一度仕事を辞めて大学などで学び直す人が増えるはずだ。人生の中で働く時間が広く分散されるようになれば、若い層に対する企業の人件費負担は軽減され、その分を高齢者に振り向けることも可能となるだろう。

このような形で、働く意思と能力を持つ高齢者がより長く働くことができるような社会を実現するためには、労働市場の流動化を進めることが前提条件となる。企業や政府は新卒に偏った現在の採用システムを改め、中途採用を増やすことで労働市場の流動化を図るべきだ。中途採用市場が活性化すれば、仕事を辞めたり変えたりすることに対する不安は少なくなり、選択の幅が広がることになるだろう。これまでのように「太く短く」働くのではなく、「細く長く」働くことを前提とした社会システムを構築することを目指すべきではないだろうか。

<参考文献>

村松容子(2019)「65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は?~人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える~」基礎研レター2019-01-15

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

斎藤太郎(さいとう たろう)

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 経済調査室長・総合政策研究部兼任

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は?~人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える~

・生涯現役社会と働き方改革~求められる政府の積極関与~

・人生100年時代の働く環境づくり~未来に向けた地域政策の視点として