消費増税への耐久力を点検する

●前回の消費増税は実質GDP、民間消費を大きく押し下げ

2019年10月に予定されている消費税率引き上げまで3ヵ月を切った。景気動向指数による基調判断は2019年3、4月の「悪化」から5月には「下げ止まり」へと上方修正されたが、依然として景気の先行き不透明感は強い。

本レポートでは、消費税率引き上げの影響を定量的に示した上で、日本経済の現状を再確認し消費増税に対する耐久力を点検する。

消費税率引き上げによる経済への影響は、(1)物価上昇による実質所得の減少が個人消費を中心とした国内需要を下押しする効果、(2)税率引き上げ前の駆け込み需要と税率引き上げ後の反動減、に分けて考えられる。

当研究所のマクロモデルによるシミュレーションでは、消費税率を1%引き上げた場合、物価上昇による実質所得低下の影響で、実質GDPは1年間で▲0.24%、実質民間消費は1年間で▲0.37%低下する。当研究所では、前回(2014年4月)の消費税率引き上げ前の駆け込み需要は4.0兆円(個人消費3.0兆円、住宅投資1.0兆円)、GDP比で0.8%程度だったと推計している。駆け込み需要と反動減は同じ大きさだが、反動減による成長率の押し下げ幅は駆け込み需要による押し上げ幅のほぼ倍となる。

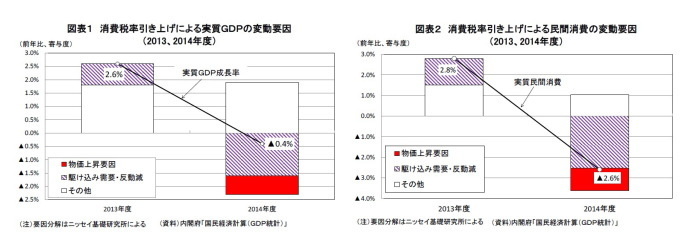

実質GDP成長率は2013年度が2.6%、2014年度が▲0.4%となったが、2013年度は駆け込み需要で0.8%押し上げられた一方、2014年度は反動減で▲1.6%、物価上昇による実質所得低下の影響で▲0.7%押し下げられたと試算される(図表1)。同様に、実質民間消費は2013年度が前年比2.8%、2014年度が同▲2.6%となったが、2013年度は駆け込み需要で1.3%押し上げられた一方、2014年度は反動減で▲2.5%、物価上昇による実質所得低下の影響で▲1.1%押し下げられたと試算される(図表2)。

●今回の消費増税の影響は前回の3分の1程度

2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)は、前回(2014年4月:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、年金生活者支援給付金、キャッシュレス決済時のポイント還元、プレミアム商品券などの増税対策が講じられることから、景気への悪影響は前回よりも小さくなる公算が大きい。

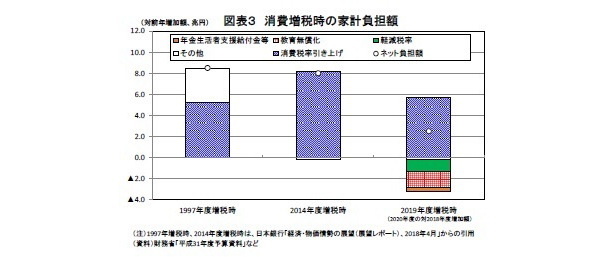

消費税率引き上げ時の家計負担額は1997年が8.5兆円、2014年度が8.0兆円(日本銀行の試算による)だったが、当研究所の試算では、今回の消費増税時の家計のネット負担額は2.5兆円(2020年度の対2018年度増加額)と消費税率引き上げによる負担増(5.7兆円)を大きく下回ることが見込まれる(図表3)。

駆け込み需要とその反動の規模も前回増税時を大きく下回るだろう。もともと、2019年10月の消費税率引き上げによる影響は、前回(2014年4月)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、軽減税率の導入が予定されていたことから、実質的な引き上げ幅は前回の約半分であり、政府の追加的な施策がなくても消費増税による影響は前回よりも小さくなることが見込まれていた。また、住宅、自動車など買い替えサイクルの長い高額品については前回の引き上げ時に前倒しで購入されている割合が高いため、潜在的な需要が少なくなっている。

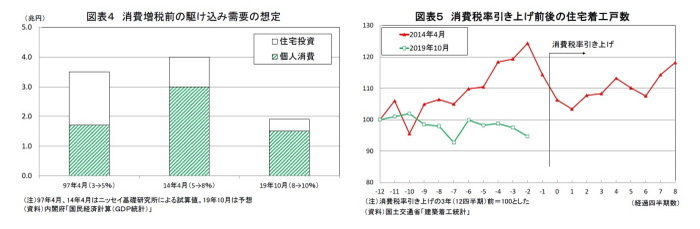

当研究所では、今回の消費増税前の駆け込み需要は1.9兆円(個人消費1.5兆円、住宅投資0.4兆円)と前回の半分以下になると想定している(図表4)。また、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが見込まれる。

なお、住宅は2019年3月末までに契約すれば、引き渡しが10月以降でも現行の8%の消費税率が適用される。このため、2018年度末にかけて一定程度の駆け込み需要が発生したが、2019年4、5月の着工戸数はすでに大きく落ち込んでおり、増税前の駆け込み需要はほぼ出尽くした可能性が高く、その規模は限定的にとどまった模様だ(図表5)。

なお、駆け込み需要の大きさをリアルタイムで把握することは困難だ。増税前の伸び率が低いことが駆け込み需要が小さいことによるものなのか、基調の弱さによるものなのかを判別することが難しいためである。

軽減税率、教育無償化、キャッシュレス決済時のポイント還元などの消費増税対策を含めた消費税率引き上げによる実質GDPの押し下げ幅は▲0.2%程度、実質民間消費の押し下げ幅は▲0.4%程度と試算される。2019年度下期からの引き上げとなるため、2019年度の影響はこの半分となる。実質GDP成長率への影響は2019、2020年度ともに▲0.1%程度、実質民間消費(前年比)への影響は2019、2020年度ともに▲0.2%程度である。

●個人消費の基調が弱い

このように、消費増税自体の影響は小さくなる公算が大きいが、問題は景気の実勢が前回増税前よりも弱いと考えられることである。

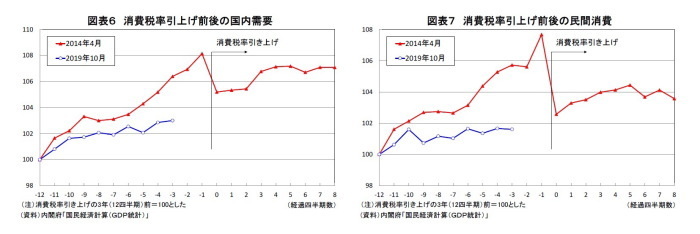

政府は、「緩やかに回復している」という景気の基調判断を維持しており、その根拠として輸出、生産の弱さが続く一方で、内需を支えるファンダメンタルズがしっかりしていことを挙げている。確かに、個人消費、設備投資などの国内需要は一定の底堅さを維持している。ただし、その勢いは前回の増税前と比べると弱く、特に民間消費はほぼ横ばいの動きにとどまっている(図表6、7)。民間消費については、消費増税前は駆け込み需要によって押し上げられるため基調が読み取りにくくなるが、駆け込み需要が本格化するのは増税直前であり、その前の段階で比較しても今回の消費の基調は明らかに弱い。消費税率引き上げ3年前から半年前までの民間消費の伸び率は前回増税前が年平均2.5%だったのに対し、今回は年平均0.7%にとどまっている。

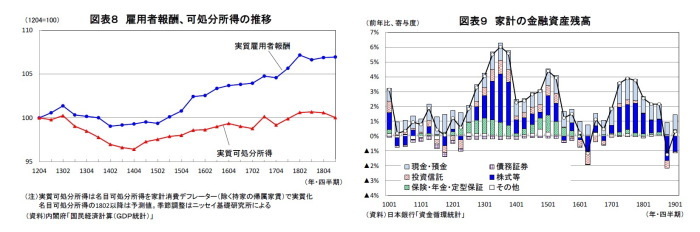

消費低迷が長期化しているのは、可処分所得の伸び悩みが続いているためだ。名目賃金(1人当たり)は伸び悩んでいるものの、雇用者数の高い伸びを主因として雇用者報酬は順調に伸びている。しかし、個人消費に直結する家計の可処分所得の伸びは、超低金利の長期化に伴う利子所得の低迷、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的引き上げなどから、雇用者報酬の伸びを大きく下回っている。第2次安倍政権が発足した2012年10-12月期を谷とした今回の景気回復局面において、実質雇用者報酬は6.9%(年平均1.1%)増えているが、この間の実質可処分所得の伸びは0.0%(年平均0.0%)と全く伸びていない(1)(図表8)。

実質可処分所得が低迷する中でも前回の消費税率引き上げ前の民間消費は順調に伸びていたが、これはアベノミクス開始以降の株価の大幅上昇による資産効果が個人消費を押し上げていたことも大きかったと考えられる。家計の金融資産残高は2011年末をボトムに株式、投資信託を中心に伸びが大きく加速し、2013年7-9月期には前年比6.0%の高い伸びとなった。しかし、2018年以降の株価軟調を受けて金融資産残高の伸びは大きく鈍化しており、株式、投資信託については前年比でマイナスとなっている(図表9)。資産効果の剥落によって実質可処分所得の低迷が個人消費の低迷に直結する形となっている。

連合の「2019春季生活闘争」によれば、2019年の賃上げ率(最終結果)は2.07%(定期昇給分を含む)と前年と同水準にとどまった。また、2018年度後半以降の企業業績の悪化を受けて2019年のボーナスは前年を大きく下回る可能性が高い。2019年度の一人当たり賃金は2018年度から伸びが鈍化するだろう。また、雇用者数は2018年中には前年比で2%程度の高い伸びとなっていたが、2019年入り後は伸びが鈍化し、足もとでは1%程度となっている。女性、高齢者を中心とした労働力率の上昇傾向は維持されているが、15歳以上人口が減少を続ける中では雇用者数が高い伸びを維持することは難しい。名目雇用者報酬は2018年度には前年比2.8%の高い伸びとなったが、2019年度には1%台半ばまで伸びが鈍化することが予想される。

また、各種の軽減策がとられているとはいえ消費増税後の家計のネット負担額は可処分所得比で1%近くとなる。さらに、利子所得の低迷、年金給付額の抑制などから、引き続き可処分所得は雇用者報酬の伸びを大きく下回る可能性が高い。消費増税自体の影響は前回増税時に比べて大きく緩和されるものの、もともとの基調が弱いところに一定程度の負担が加わることから2019年度後半以降の個人消費が停滞色を強めることは避けられない。消費増税後に雇用所得環境が悪化した場合には、消費腰折れのリスクが大きく高まるだろう。

-----------------------------------

(1)家計の可処分所得の実績値は年次推計値が公表されている2018年1-3月期までとなっており、公表系列も名目・原系列に限られている。ここでは、雇用者報酬の実績値、その他の各種情報をもとに2018年4-6月期~2019年1-3月期の名目可処分所得を試算し、家計消費デフレーター(持家の帰属家賃を除く)で実質化した上で季節調整をかけた