さまざまな制度や取り組みによって、中小企業を積極的にサポートしてくれる商工会議所。商工会議所は心強い存在だが、実はどんな組織なのかよく知らない経営者もいるだろう。今回は商工会議所の概要に加えて、加入するメリット・デメリットなどを解説する。

目次

商工会議所とは? 運営の目的と役割

商工会議所は「地域商工業の振興および発展」を目的として、「商工会議所法」という法律に基づき設立・運営されている地域総合経済団体だ。地域企業・事業者(会員)の経営改善・支援を主な役割とし、日本全国で515の商工会議所(2022年4月現在)が各自治体に拠点を構え、各地域で以下のような役割を果たしている。

○商工会議所の主な役割

・地域経済の牽引

・活力ある地域づくり

・地域の中小企業のバックアップ

活動内容の詳細は後述するが、商工会議所は営利目的の団体ではなく、あくまでも地域商工業および地域発展を目指して活動する団体だ。それぞれの商工会議所には、地元の企業や事業者を会員に持ち会員企業・事業者のための「金融・税務・経営・労務」などの相談・指導、「共済・年金・保険制度」の取り扱い、「健康診断・レクリエーション」などの福利厚生サポートなども行っている。

2023年4月時点で全国の商工会議所の会員数は約125万となっており、規模に限らず地元の企業・事業者にとっては頼もしい存在となっている。

また、法律によって設立された安定的な組織である点も、商工会議所の大きな特徴だ。地域の商工業者によって組織されてはいるものの、商工会議所法の概要に変更が加えられない限り、消滅する可能性はほとんどないだろう。

つまり、商工会議所は役所に近い存在であり、かつ基盤も非常に安定した組織といえる。

商工会議所の歴史

日本で初めて商工会議所が設立されたのは、1878年(明治11年)である。当時は、現在の「商工会議所法」は存在しておらず、資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一翁を中心として日本の実業界を代表する面々が自主的に集まり、商工業者の声を国の制作に反映させることを目的に設立された。

当時は「商法会議所」という名称であったが、その後、組織改編等を重ね、常設の機構・事務局を持つ「日本商工会議所」が誕生したのが1922年(大正11年)だ。以来、100年以上の長い歴史のなかで地域の商工業者の振興・地域経済の発展に貢献するとともに、国や地方自治体に対する提言・要望、国際的な活動も行っている。

商工会議所と商工会の違い

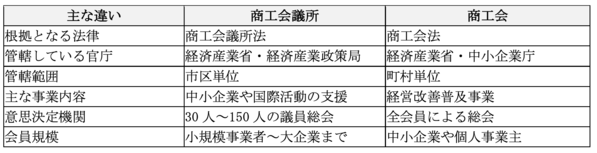

「商工会」と呼ばれる組織も、地域の事業者が会員となって地域発展を目指すための団体だ。いずれも法律によって設立された「特別認可法人」であり、同じような事業に取り組んでいるため、つい混同してしまう経営者もいるだろう。

しかし、実は商工会議所と商工会は異なる組織であり、主な違いとしては以下の点が挙げられる。

商工会議所に比べると、商工会は資金が限られている点も特徴の一つ。商工会は全体的に規模が小さく、取り組んでいる事業も各地域の規模に合わせた内容になっている。

一方で商工会議所は、中小企業に加えて大企業も会員に迎えており、市区単位での比較的大きな事業に取り組んでいる。本記事では商工会議所に絞って詳しく解説するが、町村単位での活動に興味を持っている経営者は、商工会についても基礎知識を身につけておきたい。

商工会議所の事業内容

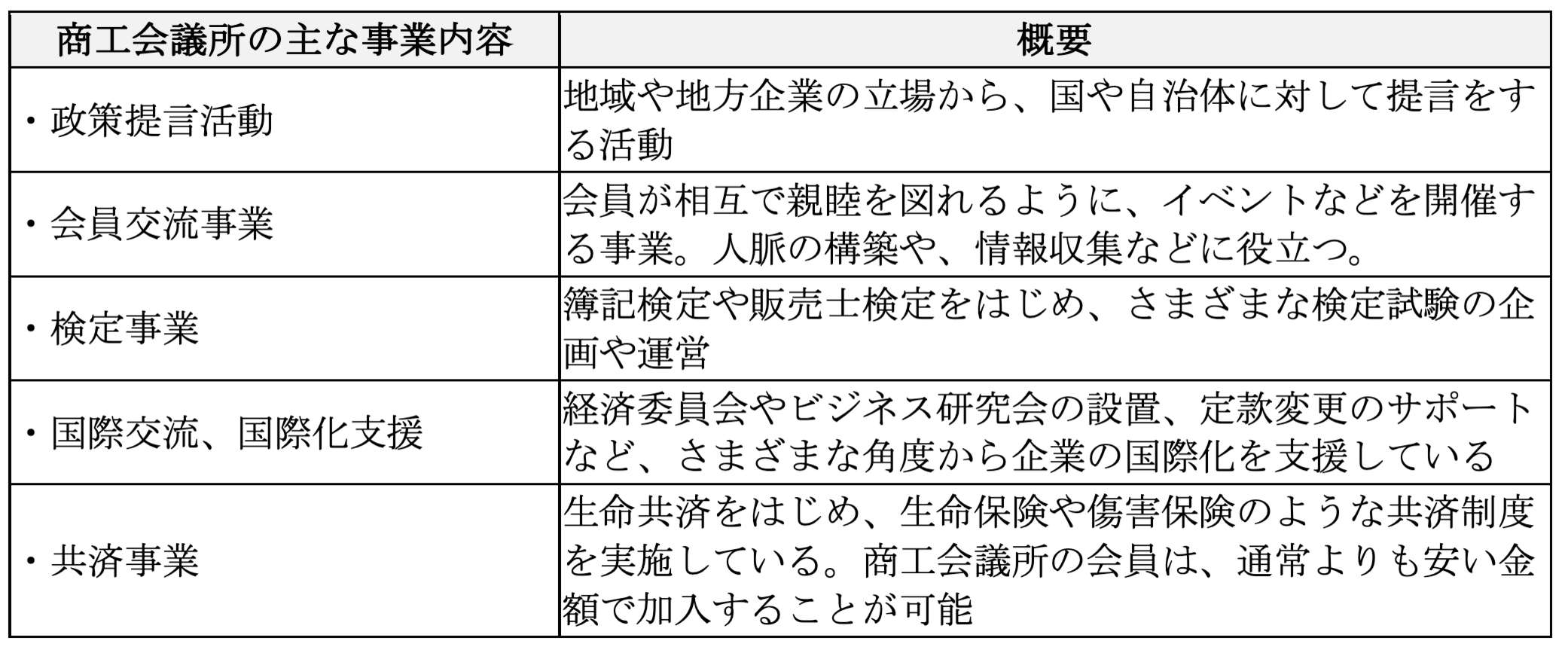

商工会議所が取り組む事業には、大きく次の5つがある。

なかでも商工会議所の重要な役割となっているのが、会員企業の声を国や自治体に届ける政策提言活動といえる。地方経済活性化や景気対策、そして地方中小企業が問題なく経営をしていくためには、国や自治体がトップダウンで政策を決定するのではなく会員企業の声を国や自治体に届け、汲み取ってもらうボトムアップるが何より大切であるからだ。2022年2月時点では、以下のような提言活動が行われている。

- 多様な人材の活躍に対する要望

- 雇用・労働政策に関する要望

- 中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望

- 税制改正に関する意見など

また、会員企業の経営・資金繰り等に関する支援はもちろん、交流会など経営者にとって必要不可欠な人脈づくり、会員相互の販路拡大・広報・PRに役立つイベントも随時開催している。海外展開を検討している企業には、海外進出に関する情報提供も行っている。商工会議所によっては、無料で海外ビジネスに関する相談にも対応してくれるため、ぜひ活用するといいだろう。

地域経済の事情に応じて各商工会議所の具体的な活動内容は異なるが、会員のために行う主なサービスを以下で紹介する。

会員向け商工会議所の主なサービス

先にも述べたが経営相談や広報活動、産業振興など、商工会議所が取り組んでいる事業は多岐にわたる。そのなかでも以下で挙げる7つの事業は、中小経営者だけでなくこれから起業する人も確実に押さえておきたいものだ。

1.経営相談

中小企業経営者のなかには、顧客獲得や販路拡大がうまくできず、売上拡大が思うようにいかない悩みを抱える人も少なくない。なかには、目の前の業務に追われてしまい何が原因で経営がうまくいかないのか把握できない人もいるのではないだろうか。

商工会議所では、経営や社内体制の見直し、商品力・販売力、人材の強化等の一般的な経営相談のほか、経営課題が見つからないという相談にも対応、企業の経営をサポートしている。例えば以下のような相談が可能だ。

- 創業・起業支援:創業・企業に必要な知識を学べるセミナーの開催

- デジタル化の支援:ウェブマーケティングやSNS、動画活用、業務課題の改善についての相談窓口の設置およびセミナーを開催

- 記帳指導:小規模事業者のために無料で記帳を指導

- 税務相談:税務関係の相談窓口を設置

- 融資相談:事業や時期に応じて、今使える融資についての相談ができる窓口を設置

- 経営改善支援:経営改善計画の作成を支援

- 企業再生支援:事業の先行きに不安を持つ経営者のための相談窓口の設置

- 事業継承支援:事業を譲渡したい経営者、事業を買収したいという人の相談窓口を設置

- 知的財産相談:商標・意匠・特許・著作権・ノウハウなどの知的財産の保護と活用についての相談ができる

起業時から事業継承まで、事業を行ううえで生じるさまざまな悩みごとや疑問を相談できる。経営上で困りごとがあるときだけでなく、経営を効率化したいときにも相談できることが魅力だ。

2.独自の融資制度

資金調達に不安を抱える経営者も多いだろう。商工会議所は世の中の経営者に向けて、独自の融資制度を実施している。例えば、創業資金をスムーズに借り入れできる制度や、通常より低い利率で融資を受けられる制度も見られるので、資金調達の選択肢として意識しておきたい。

具体的には、商工会議所が経営指導を行い、経営指導内容の証明書を発行することによって中小企業経営者が民間金融機関に融資を申し込む場合、通常の小口資金融資よりも金利が優遇される。保証会社による保証を受けられることなど条件はあるが、経営指導なしで独自に金融機関に融資を申し込む場合に比べると借り入れできる可能性は高いだろう。

また、最大で2,000万円の融資を受けられる「マル経融資」も、経営者が確実に押さえておきたい制度。マル経融資は担保や保証人が不要であり、返済期間が最長10年と長いため、企業経営のさまざまなシーンに活用できる。

ただし、商工会議所の融資制度は地域・時期によって異なるので、常に最新情報をチェックすることが重要だ。資金調達を主な目的にしている場合は、各商工会議所のホームページなどで融資制度を確認しておこう。

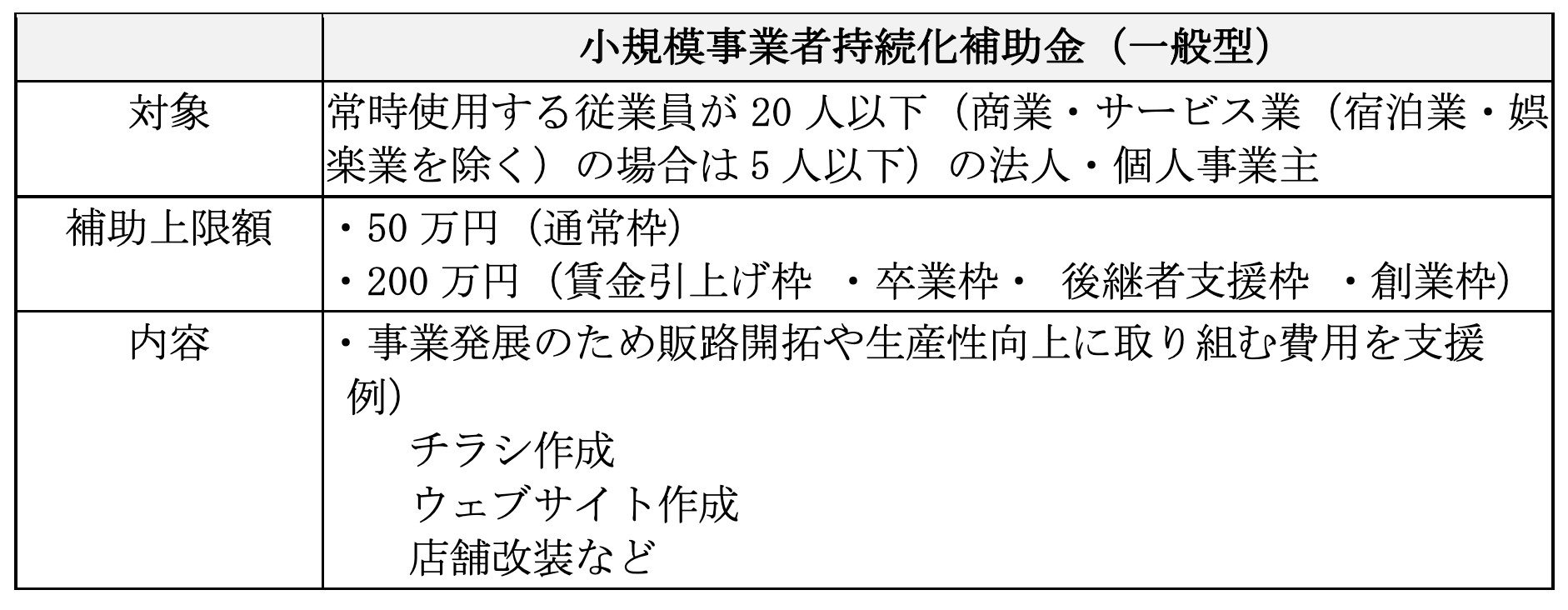

3.補助金・助成金

「起業したばかり」「資金繰りに困っている」など運転資金を調達したいが、融資は受けられそうにない企業もあるだろう。そのような企業のために各地域にある商工会議所では、中小企業庁などの省庁や自治体が募集する補助金や助成金の情報を提供している。企業の状態によって受けられる補助金や助成金は異なるため、対象になる企業をホームページでよく確認してから申し込もう。

また、全国商工会連合会・日本商工会議所が実施する補助金制度には「小規模事業者持続化補助金(一般型)」もある。こちらもチェックしておきたい。

なお補助金・助成金は、申請後ただちに受け取れるわけではないことが多い。資金が必要になったときに慌てて申請するのではなく、計画的に申請することも心がけたい。

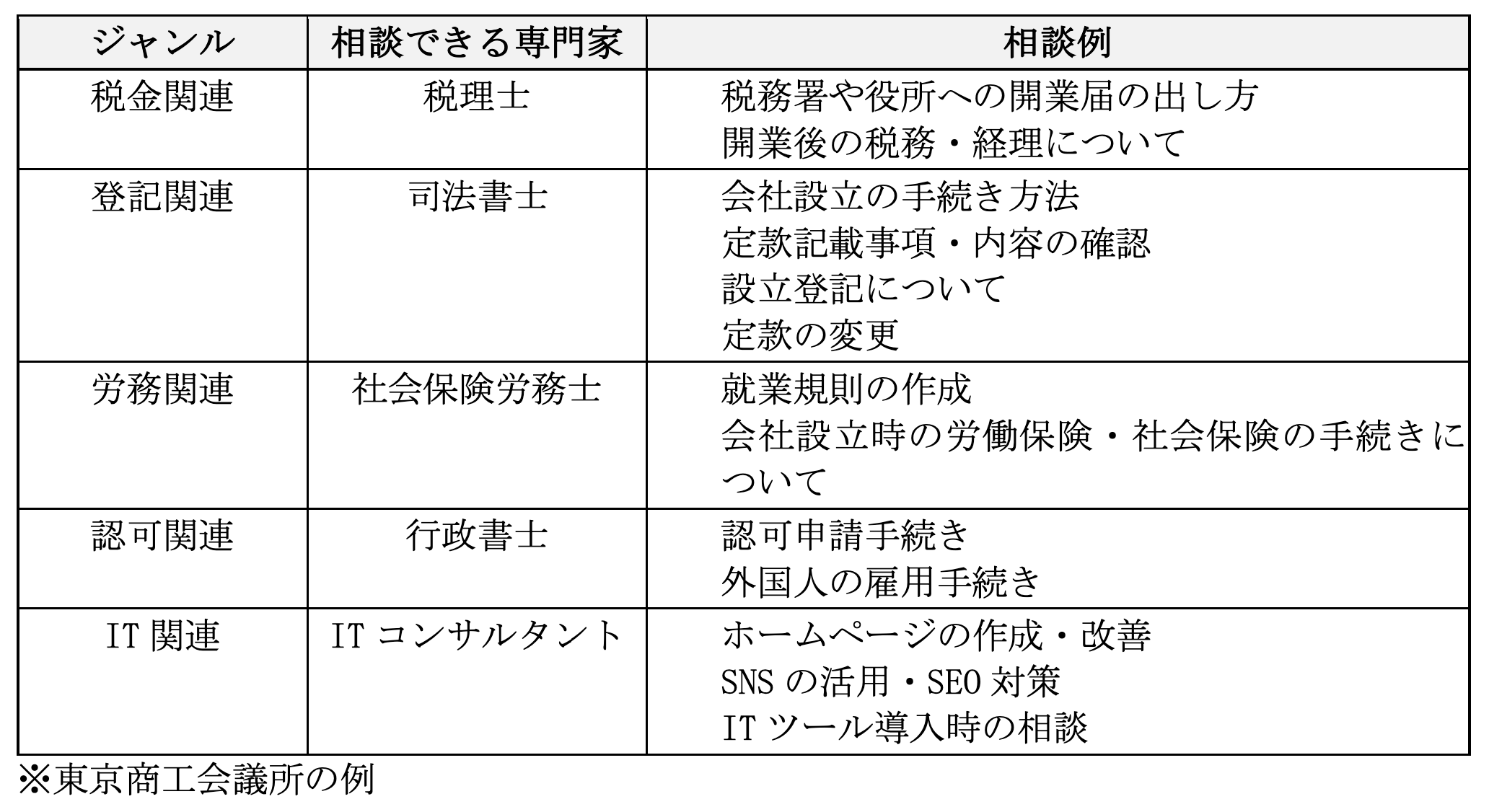

4.専門家派遣

相談窓口では主に経営指導員が対応しているが、専門家の派遣を行うのも商工会議所の役割の一つだ。税理士や司法書士、行政書士など相談したいことに応じて専門家に相談できるようになっている。以下の表で相談できる内容を確認しておこう。

定款の作成や登記といった起業したばかりの時期だけでなく定款の変更やホームページの改善など、すでに事業を展開している企業でも相談できる。専門家に相談したいがあてがない場合でも商工会議所であれば専門家につないでもらえるため安心だ。

5.研修やセミナーの開催

商工会議所は、事業者や従業員に向けて研修やセミナーを開催している。基本的なビジネススキルを学べるものから、実践的、専門的な内容を学べるものまでイベントの幅が広いので、各地域の開催情報はぜひチェックしておきたい。例えば、以下のようなセミナーを開催している商工会議所もある。

- クレーム対応の基本セミナー

- 省エネ対策セミナー

- インドビジネスセミナー

- ChatGPT活用セミナー

実費を負担する必要はあるものの、会員であれば割引価格で受講できる点も大きなメリットだ。経営者自身の勉強にはもちろん、人材育成の場としても低コストで利用できる。

6.合同会社説明会

中堅・中小企業が発展するうえで重要になるのが「人材の確保」だ。各地の商工会議所では、人材が必要な企業のために合同会社説明会を実施している。以下のように求める人材ごとに説明会を開催することもあるため、自社に合ったものを選んで参加したい。

- 大学4年生向け

- 第二新卒者向け

- 経営者と直接話したい求職者向け

- 外国人や女性、シニア向け

- エンジニア向けなど

なお説明会のコンセプトによっては、企業側からの出席者(説明者)が「経営者」「30代以下の若手社員」など限定される場合もあるため、そちらもチェックして参加することが必要だ。また商工会議所によっては、一般の求職者対象の就職説明会だけでなく大手企業に在籍するベテラン社員の受け入れ(転籍・出向)を支援する取り組みも行う場合がある。ベテラン社員の転籍・出向先を探す大手企業担当者との情報交換もできるため、こちらも積極的に活用したい。

7.共済制度

求職者が就職時に重視することの一つに「福利厚生」がある。ただ中堅・中小企業の場合、大手企業に比べ福利厚生制度が整っていないことも多い。商工会議所では、会員企業で働く役員や従業員のために以下のような共済を用意している。自社で十分な福利厚生制度を準備できない場合は、商工会議所の制度の利用も検討しよう。

・生命共済制度

- 会員企業の役員・従業員対象の掛け捨ての保険

- 死亡保険金だけでなく、障害や入院時に給付金が支払われる

- 保険期間は1年で自動更新される

- 医師の診査不要で加入可能

- 剰余金が生じた場合は配当金として返される

- 見舞金や祝金などの商工会議所独自の給付制度も付加されている

- 事業所が負担した掛金を損金処理したい場合は全員加入が原則となる

・小規模企業共済

- 事業をやめたり役員が退職したりした場合における生活安定のための退職金的な制度

- 掛金月額は1,000~7万円(500円単位)で自由に設定可能

- 掛金の増額・減額可能(減額時は一定の要件が必要)

- 掛金は全額所得控除

- 共済金は一括受取の場合「退職所得」扱い、分割受取ならば「公的年金の雑所得扱い」となる

その他、次のような共済もある。こちらもチェックしておこう。

・所得補償共済

- ケガや病気で就業不能状態になり、所得が減少した場合、所得が補償される共済

- うつ病など所定の精神疾患、噴火またはこれらを原因とする津波による就業不能も補償可能

- 保険期間は最長1年。病気やケガの症状によっては次年度の継続が不可になる場合もある

- 従業員が全員加入(10名以上)した場合、一括で告知が可能になり従業員の個別告知は不要

- 保険料建てプランと保険金建てプランがある

企業が商工会議所に加入するメリット・デメリット

商工会議所への加入を考えている経営者は、検討する前にメリット・デメリットも理解しておきたい。特に以下で紹介するメリット・デメリットは、加入するかどうかの重要な判断基準となるので、理解しながらしっかりと読み進めていこう。

商工会議所に加入するメリット

商工会議所に加入するメリットとしては、主に以下の点が挙げられる。

・専門家に対して経営に関する相談ができる

経営診断や事業計画、商品化、販路拡大など事業経営に関する相談を無料で受けられることは、経営者にとって大きなメリットだ。また、財務や税務、会計、労務、海外展開など専門的な課題も弁護士、税理士をはじめさまざまな専門家への相談できるのは心強い。

・地域での人脈を構築できる

交流会や研修・セミナーなど、商工会議所が開催するイベントに参加することで、地域での人脈を構築できるメリットも大きい。業界にとらわれることなく縦・横のつながりを築けるため、多くのビジネスチャンスをつかめるはずだ。

・自社や商品をアピールする機会が増える

会員相互の交流の場で自社の事業を語ることで自社自身や商品のアピールができるだろう。加えて各地域の商工会議所では、Webサイトや紙面上に無料で広告掲載するサービスを提供しているため、大きなコストをかけずに自社や商品を広く宣伝するのに有効だ。

・資金調達の手段を増やせる

会員になることで、商工会議所独自および金融機関と連携した融資制度を活用できる。会社の規模や信用度などに不安を感じる場合には、自社独自で金融機関に融資を申し込むより融資を得られる可能性を期待できる。また、公的補助金や助成金などの情報提供や手続き支援も行ってくれるため、情報検索や申請にかかる手間や時間を削減できるだろう。

・会員限定のサービスを利用できる

会員限定のサービスを利用できる点は、商工会議所に加入するメリットとしても大きい。例えば、電子証明書や参加するセミナーの割引、損害賠償に対する補償制度など、商工会議所ではさまざまな会員限定サービスが用意されている。

・経営体制を整えられる

従業員の福利厚生を充実させられる割安な共済制度やサービス、さまざまな研修・講座による人材育成など、安心できる経営体制を整えることにも役立つ。ただし、有益となるかどうかは事業内容にもよるため、各サービスの内容は事前にチェックしておきたい。

商工会議所に加入するデメリット

商工会議所に加入するデメリットも確認しておこう。

・コストがかかる

「コストがかかる」点は、デメリットといえる。経営相談など会員でなくても一部利用できるサービスもあるが、前述したサービスのほとんどは商工会議所に加入して会員とならなければ受けられない。加入するためには、加入申請とともに入会費や年会費を支払う必要がある。入会費や年会費の金額は、各商工会議所によって異なるが、例えば東京商工会議所の場合は以下のとおりだ。

加入金:一律3,000円(初年度のみ)

年会費:法人・団体の場合1万5,000円~(資本金等に準じる)

個人事業主の場合1万円~(資本金等に準じる)

地域によって年会費の仕組みにはやや違いがあるので、その点も事前に調べておきたい。

入会費の負担はそれほど大きくないが、毎年発生する年会費は資本金等の額によっては年会費が数十万に及ぶ可能性もあり、経営の負担になる恐れもあるため注意しておこう。また年度途中で退会した場合でも会費の返納はない。この点も気をつけておきたい。

商工会議所への加入を検討する際には、「発生するコスト以上にメリットを得られるか?」を慎重に判断することが重要になる。

各地域で実施されているサービスや、自社が加入した場合のコストをしっかりと調べたうえで、加入する費用対効果をきちんと分析しておこう。

商工会議所に加入するには? 入会資格と加入方法をあわせてチェック

経営相談など、ここまで紹介した商工会議所のサービスのなかには会員でなくても利用できるものもある。しかし多くのメリットを享受するためには、会員として入会するのが望ましい。特に地方都市では、商工会議所が「重要なコミュニティ」として活用されている例も存在する。そのような地域でスムーズに人脈・取引先を構築するには、商工会議所への加入が必須になるかもしれない。

前述したように商工会議所への入会には、メリット・デメリットがあるため加入するかどうかは、事業を営む「地域の特性」も踏まえて判断することが重要だ。地域のなかで不利な立場にならないために、周辺企業や同業他社などの情報を調べながら慎重に判断していこう。

商工会議所の入会資格

商工会議所への加入を決めたら、次は「入会資格」をチェックしなければならない。とは言うものの、商工会議所の入会資格は以下のように定められているため、一般的な法人であれば特に注意するべきポイントはないだろう。

○商工会議所の入会資格(東京商工会議所)

東京23区内で営業している商工業者であれば、法人、団体、個人事業主を問わず入会可能。また、法人や団体に該当しない場合であっても、商工会議所の趣旨に賛同する場合は、特別会員として入会できる。

上記の「特別会員」とは、議会選挙などの選挙権・被選挙権を有さない会員のことだ。議会選挙に深く関わることはできないものの、商工会議所が提供するサービスは利用できるため、一般的なビジネスマンが加入するような事例もある。

商工会議所への加入方法

商工会議所への入会方法は、地域ごとにやや違いがある。例えば、東京商工会議所ではインターネットで問い合わせができるほか、オンライン上でそのまま申し込むことも可能だ。

ただし、地域によってはネット申し込みに対応していない可能性もあるので、各地域の入会方法は事前に調べておきたい。スムーズに申し込みを行うために、各商工会議所の公式ホームページなどで入会方法を確認しておこう。

商工会議所の検定試験

商工会議所では、会員でなくても受験可能なビジネスに役立つ多くの検定試験を実施している。これらの検定資格は、ビジネスパーソンのキャリア形成はもちろん、就職・転職時に不可欠な履歴書に記載し、知識やスキルをアピールすることも可能だ。なかには、例えば「日商簿記1級」に合格すれば税理士試験の受験資格を得られるなど、特定の業種に近づくために必要不可欠なものもある。

商工会議所が実施しているビジネス関連の各種検定試験は、11種類だ。仕事をするうえで重要な検定試験もあるため注目しておきたい。従業員の自己啓発につながる資格があれば、ぜひ受験するように促していこう。以下で代表的な検定試験を紹介する。

簿記

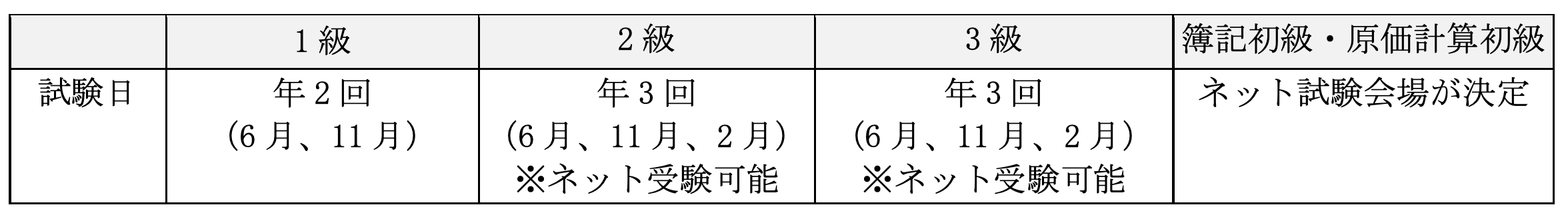

企業の経営活動を記録・計算・整理するのが簿記だ。企業の経理を扱うならば必須の知識といえる。1〜3級、および簿記初級、原価計算初級があり、2級、3級、簿記初級、原価計算初級についてはネットで受験することも可能だ(簿記初級・原価計算初級はネット受験のみ)。申込受付日時、申込受付方法は各商工会議所で異なるため、確認しておこう。その他の情報は、以下の通りである。

日商プログラミング

企業のシステム開発や改良を行えるIT人材のための試験である。「ENTRY」「BASIC」「STANDARD」「EXPERT」の4つのレベルがあり、好きな階級から受験することができる。この資格で問われる能力は、以下のようなものだ。

- 基本的なITスキル

- 論理的思考力・課題解決能力

- 最先端技術の基本的な仕組みを理解する能力

IT人材のみならず社会人であれば身につけておきたい「プログラミング的思考力」が問われる試験となる。

リテールマーケティング(販売士)

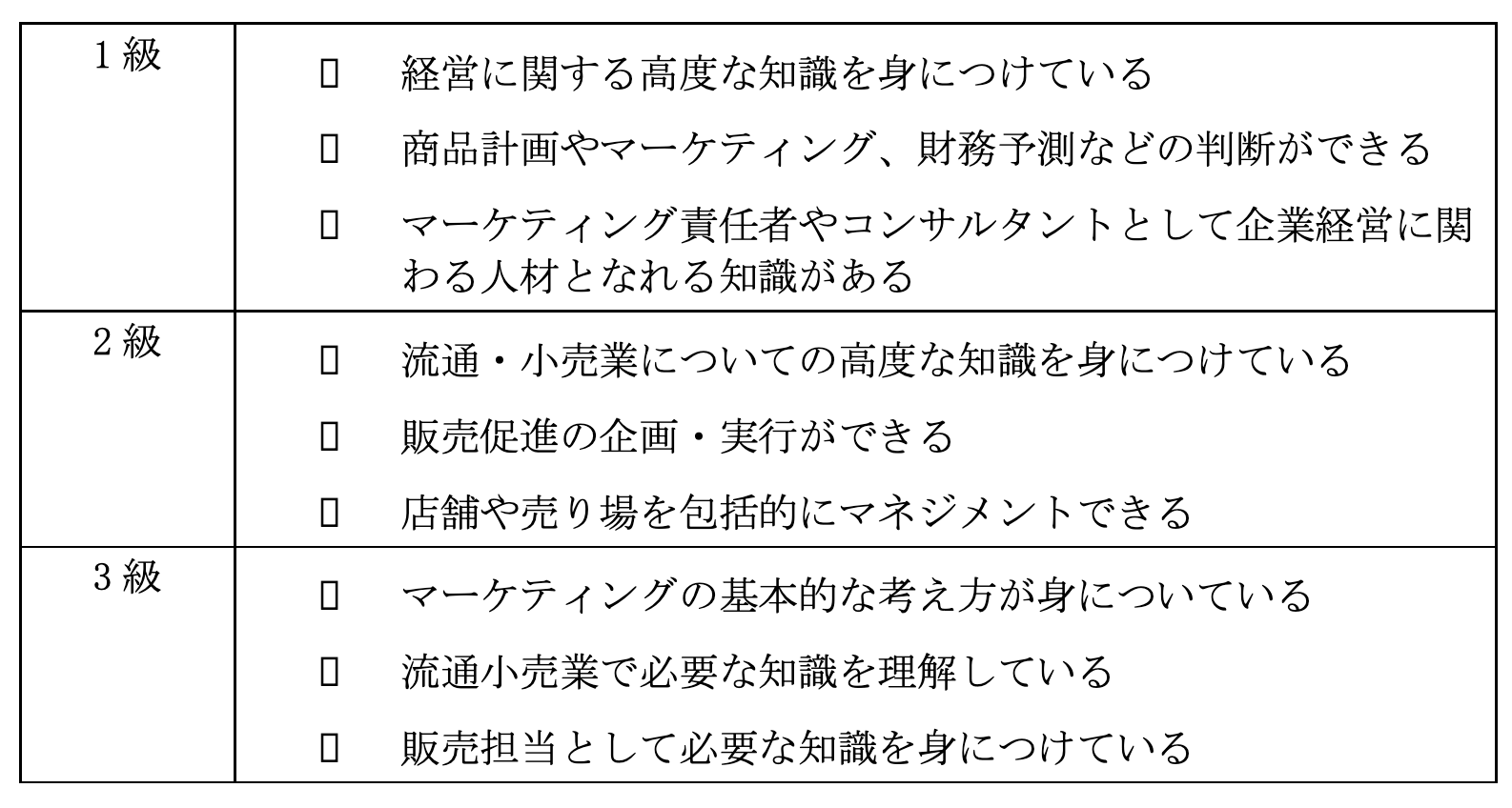

販売のプロを認定する資格となる。小売業に従事する人だけなくサービス業に携わる人にも役立つ資格だ。1〜3級まであり各級で求められるレベルは、以下の通りだ。

日商PC

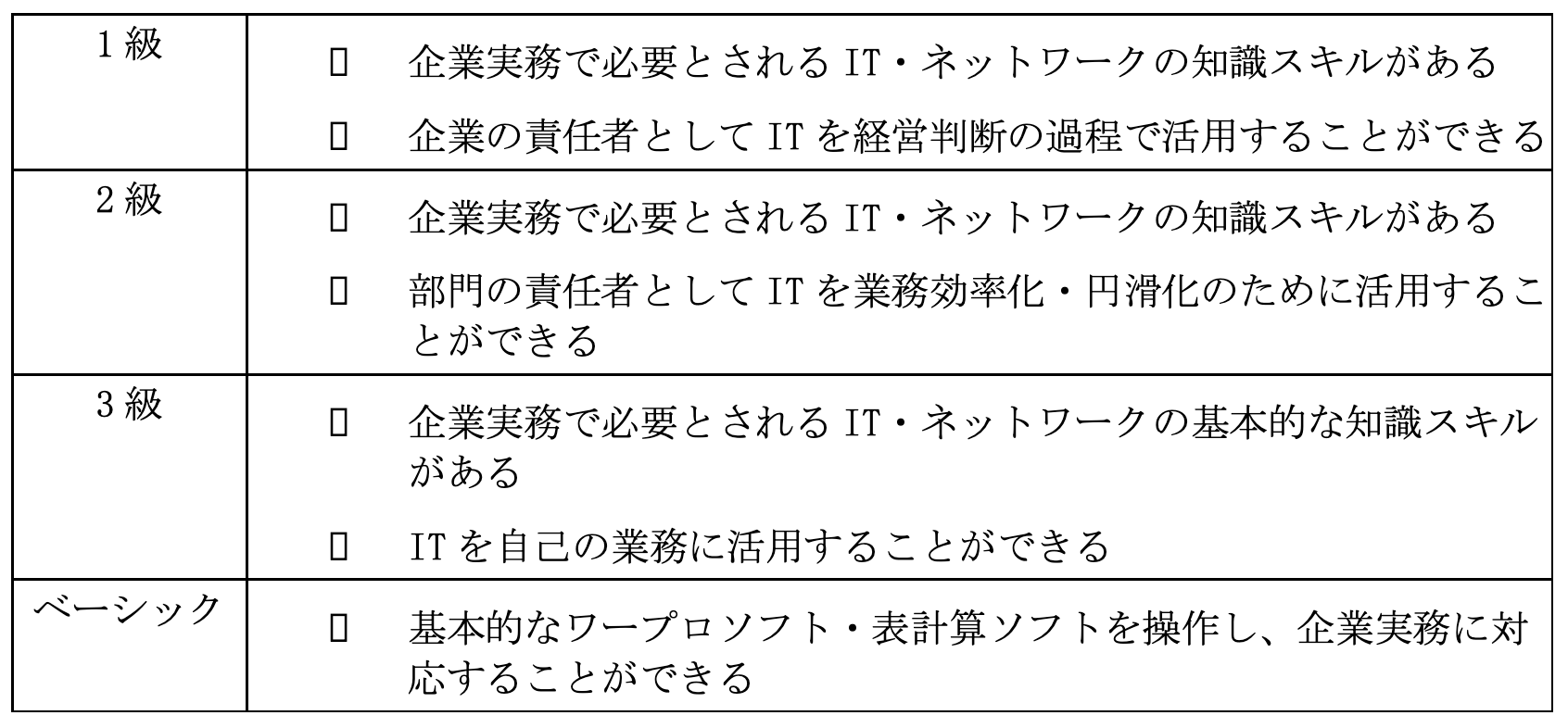

文書作成やデータ活用、プレゼン資料作成などビジネス上で必要なパソコンの知識を問う検定試験である。1〜3級、およびベーシックがある。それぞれの級で求められるレベルは以下の通りだ。

日商ビジネス英語

企業の業務で使う英語能力を問う検定である。特にビジネスコミュニケーション能力を重視しており、英語の文章で正確に伝える能力があるかが問われる傾向だ。学生からグローバルに活躍する社会人まで広く活用できる資格。

商工会議所は経営を助けてくれる存在! ただし、地域ごとの違いには要注意

商工会議所はさまざまな企業にとって心強い存在であり、時には経営を積極的にサポートしてくれる。また、経営基盤の強化につながる制度やイベントも実施しているので、加入するか否かに関わらず、常に最新の情報をチェックしておきたい。

ただし、商工会議所は各地域に存在しており、地域ごとに特徴がやや異なるため注意が必要だ。加入を検討する場合も、その地域の特性をしっかりと調査したうえで慎重に検討しよう。

無料の会員登録でより便利にTHE OWNERをご活用ください

他ではあまり登壇しない経営者の貴重な話が聞けるWEBセミナーなど会員限定コンテンツに参加できる、無料の会員登録をご利用ください。気になる記事のクリップや執筆者のフォローなどマイページからいつでも確認できるようになります。登録は、メールアドレスの他、AppleIDやtwitter、Facebookアカウントとの連携も可能です。

※SNSに許可なく投稿されることはありません

(提供:THE OWNER)