本記事は、岸田文雄氏の著書『岸田ビジョン 分断から協調へ』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

東大とは縁がなかった

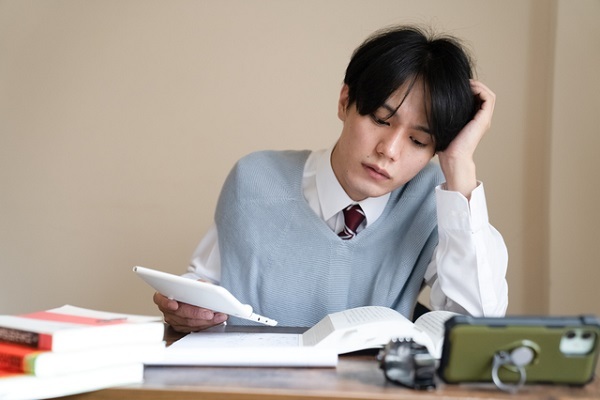

「なぜ俺の番号がないんだろう」

東大文Ⅰ(法学部)の合格発表の掲示板を見て、3年連続、三度そう思いました。一度目は東大のある本郷三丁目駅から自宅まで、なぜだろう、という思いが頭の中に渦巻き、どうやって帰宅したのかも覚えていないほどでした。二度目の失敗では、自分の人生について、俺に価値はあるのか、などと答えの出ない問いに煩悶しながら帰宅したような気がします。しかし、三度目の失敗の時は、「これでやっと終われる」とむしろほっとしていました。

「仕方ない。東大とは縁がなかった」と割り切っていたのかもしれません。

父の文武は東大から通産官僚に。叔父の俊輔も東大から大蔵官僚になりました。叔母・玲子の夫の弘は東大から内務官僚となり、弘の実兄・宮澤喜一元総理は言うまでもなく東大から大蔵省に進みましたし、弘の息子で私より7歳年上の洋一は東大から大蔵省でした。

要するにどういうわけか、私の周りの多くは、「東大から官僚」のコースを歩んでいました。

「みんな東大だから」

私は自分も東大へ入れる、と勝手に錯覚していたのでしょう。開成高校は、東京大学合格者数が1982年から2020年まで39年連続で首位という学校ですので、「まあ、俺も行けるだろう」と安易にそう考えていたのです。

しかも、私の親族や友人は勉強もしながら、趣味を持ったり、運動にも励んでいました。わずかな勉強時間でも東大に入れる者は入ってしまうものです。

「この先輩はいつ勉強していたんだ」

そう感じるような野球部の上級生が続々と東大へと進学していました。学校でも、家庭でも睡眠時間を削って遮二無二勉強しているような人はおらず、「俺がフツーに勉強してればなんとかなるはず」「きっとみんなと同じような道をたどるはず」という思い込みがあったのです。

1976年、はじめての受験は他の大学はいっさい受けず、東大文Ⅰのみでした。なんとわかっていなかったことか。

「野球だけならまだしも、ギターまで弾いていたのはマズかったかな」

この時代、ロック派とフォーク派に分かれるほどギター全盛期でした。サザンオールスターズの桑田佳祐さんが青山学院大学に入学したのが1974年で、1978年「勝手にシンドバッド」でメジャーデビューしていました。私も野球の傍らギターの練習もしていたので、勉強する時間はますます限られてしまいました。

「一から出直して来年こそは」

お茶ノ水駅まで電車で揺られながら通った駿台予備校では模試の成績も良く、「まあ、次は大丈夫」という思い込みのままで再度の挑戦も失敗。

「あれれ、洋一さんもそんなに勉強せずに東大入ったのにな」

大蔵省に入省し、仮眠のようにわずかな睡眠時間でバリバリ働く7歳年上の従兄弟を思い浮かべ、自分の資質に疑問を持ったことはありました。

三度目の失敗

三度目の挑戦となった1978年はさすがにこれ以上浪人して両親に迷惑はかけられないとの想いもあり、慶應義塾大学と早稲田大学も受験しました。前述の通り、三度目の東大文Ⅰへの挑戦も見事に失敗。ですが、ありがたいことに慶應と早稲田には受かりました。

「早稲田はバンカラ、慶應はハイカラ」

慶應ボーイへの憧れはありましたが、男子校で野球に明け暮れていた自分の気質を考え、早稲田大学法学部に決めました。個性や多様性を大切にするという意味でも、早稲田の校風は自分に合っていたと思います。

身近な親戚の男のほとんどが東大へ行くなかで、東大へ行きそこなった。私自身はサバサバしていたのですが、オヤジやお袋には顔向けできないな、と申し訳なく思っていました。

やはり、東大受験三度の失敗は父を少なからず落胆させたようです。

ただ、それでも父や母は何も言いませんでした。「巨人の星」の星飛雄馬の姉・明子のように物陰から見守るだけ。とくに父は、

「早稲田でよい友達をつくって見聞を広めろ」

と、短く励ましてくれただけでした。

父はもともと穏やかな性格で、怒られた記憶があまりありません。

あえて何も言わずに黙って見守ってくれていることはわかっていました。早稲田に入ってから人生を見つめなおす時間がとれたのは、父のおかげです。