本記事は、福西信文氏の著書『「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています

社会に役立つ事業を後世に残す

ここでは、会社そのものの経営を立て直すのが難しいと考えられる場合の対処法について見ていきましょう。会社(法人)を残すのが難しいと思われるケースでも、事業だけを残したり、経営者や社員のその後を考えたうえで必要な手続きを進めたりなど、できることはたくさんあります。まずは、どのような手段があるのかを確認してください。

「法人をたたんでも、事業を残す」という発想

具体的には、次のような方法について解説していきます。

・M&A ・事業譲渡 ・親族による会社の引き継ぎ(親族内承継) ・社員による会社の引き継ぎ(社員承継) ・私的整理 ・法的整理

これらの手法は、手続きに関する内容やテクニックという側面も大きいのですが、ここで重要なのは、「その企業(事業)がどう社会の役に立っているか」という視点です。「企業は社会の公器である」という松下幸之助(パナソニック創業者)の言葉にもあるように、各企業は「社会に対してどのような役割を担い、どのような価値を提供しているか」という側面でも見られています。

そのため、もしその会社に存在意義があり、社会に何らかの価値をもたらしているとしたら、会社が存続できなくなることは社会的な損失であるとも言えます。しかも、その原因が必ずしも経営者個人の力量や経営方針にあるとは限らず、社会情勢や環境変化、市場ニーズの移り変わり、さらには後継者の不在など、実にさまざまです。

そうした事情を踏まえたうえで、「会社をたたむ」のではなく、「法人をたたんで事業を残す」という選択肢についても考慮に入れる必要があります。そうすることで、残された社員や取引先への影響を最小限にとどめつつ、社会に提供する価値も温存することができるかもしれません。そこまで考えて行動することこそ、経営者の仕事と言えるのではないでしょうか。

「CSR」あらゆる企業はソーシャルな存在

事実、近年では企業経営にとって欠かせない言葉に「CSR」があります。CSRとは、Corporate Social Responsibility、つまり「企業の社会的責任」を意味する言葉です。かつて日本においても食品偽装や企業の不祥事が相次ぐなど、企業活動における倫理や道徳的な観点が問題視されてきました。その背景には、行き過ぎた経済至上主義がありました。

ただ、事業規模の大小にかかわらず、すべての企業は人々に影響を与えています。取引先や社員はもちろん、市場環境やマーケット、株主などのステークホルダー(利害関係者)、さらには特定の地域やエリアで活動している会社であれば地域社会にも根ざしているかもしれません。本来であれば、そのような影響を考慮し、事業を推進していく必要があります。

欧米諸国をはじめとする諸外国においては、CSRを前提とした法整備や企業経営の視点が、すでに養われています。それは、必ずしも事業推進だけに当てはまるものではなく、その事業を継続するかどうかにも影響していると言えるでしょう。大企業だけでなく中小企業もまた社会を担う存在である以上、ソーシャルの観点は欠かせないのです。

会社はたたんでも、事業を後世に残すのが経営者の務め

そこで、たとえ会社をたたむことになったとしても、「必要な事業はできるだけ残す」ことを考えます。社内に蓄積された技術やノウハウの継承はもちろん、社員やチーム、さらにはその会社でしか実現できないサービスなど、さまざまな観点から承継できるものがあるはずです。それらを引き継いでもらう方法を模索し、次の世代へとつなげていくことも、経営者の仕事なのかもしれません。

社会的に意義があると思われる事業であればなおさらです。ただ、そのときに、具体的な方策を知らなければ、いたずらに事業を消滅させてしまうこともあるかもしれません。そうならないよう、まずはどのような手法があるのかを把握しておくようにしてください。自分だけで考えるのではなく、専門家に相談することで、実現できる方法もたくさんあります。

社会にとって役立つ事業は、それを残す経営者の努力によって、未来へと引き継がれていくのです。

M&A(合併・買収)

M&Aとは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の頭文字をとった略称です。会社同士の合併や買収を通じ、2つの企業が1つの組織体になるための方策となります。近年は、合併や買収だけでなく、法人をそのまま維持した業務提携まで含めてM&Aと表現されることもありますが、厳密には、合併と買収がその主な手法となります。

日本におけるM&Aの歴史

日本においてM&Aが盛んに行われるようになったのは、第二次世界大戦戦前のことです。20世紀初頭には、三井や三菱をはじめとする財閥による事業買収が盛んに行われ、工業化の推進に寄与しました。その後、製鉄、製紙、ビール製造などの業界で大型再編が相次ぎ、一大コンツェルンが誕生しました。ただ、敗戦による財閥解体後は、M&Aの実施も下火になります。

戦後になると、高度経済成長期やバブル景気を経て、日本経済が目覚ましい発展を遂げていきます。その過程で、それまで低調であったM&Aも徐々に注目されるようになります。とくにバブル崩壊後の1990年代後半には、不況期における生き残りをかけて、規模の拡大を見越した水平統合やコスト削減を目的とした垂直統合が行われていきます。

さらに、ITや通信関連事業をはじめとする新興企業の急成長や、株式交換および持株会社などの制度的変遷も伴いながら、手法としてのM&Aが普及・拡大していきます。その後、現代に至るまでに、M&Aは企業における成長の選択肢として徐々に定着してきました。近年では、ロールアップ型のIPO(新規株式公開)という手法も誕生しています。

ロールアップとは、複数の未公開企業をまとめて、上場できる規模としての会社に組織再編するスキームのことです。本来、株式上場には、相応の商品・サービスを有していることに加えて、収益力や事業性、さらには組織体制などの整備が不可欠でした。それらを、ひとつのスキームとして実施するために、M&Aを活用するというものです。

中小企業にとっても一般的な手法となったM&A

このように、M&Aは時代の流れとともに、さまざまな方向で活用されてきました。今後は中小企業においても、シナジー効果を含む成長や拡大の起爆剤として、あるいは世の中に必要な事業を後世に残すための手法として、さらに活用されていくことでしょう。事実、M&Aの市場規模は年々増加しており、2018年時点で20兆円を超えています。

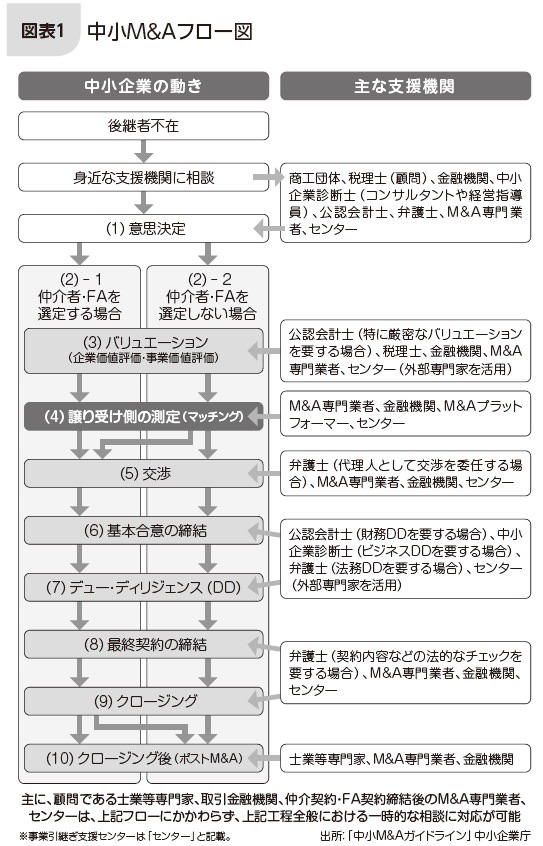

また、「市場環境の整備」という意味では、2020年3月に中小企業庁が「中小M&Aガイドライン」を発表しました。これまで大企業が中心であったM&A市場において、中小企業がより積極的に参画することになる今後の状況を見越し、適切なM&Aのあり方や行動指針を定めたものとなります。参考までに、全体の流れと主な支援機関の概要について見ておきましょう(図表1)。

この図を見ていただくとわかるように、中小企業M&Aのスタートは「後継者不在」を軸としています。つまり、その企業および事業を次の世代へと引き継いでいくためのM&Aということになるのですが、一方で、そのことが事業再生の方策になる場合もあります。ただ、負債が大きい場合は、後述の一部譲渡を選択するケースが大半です。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます