本記事は、毛内拡氏の著書『すべては脳で実現している。最新科学で明らかになった私たちの「頭の中」』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

幼少期のトラウマは老後に影響する

アルツハイマー病とは、脳の認知機能が低下していく症状で、老化とともに進行します。これまで、飲酒や睡眠時間などの生活習慣が、アルツハイマー病のリスクに影響することが報告されてきました。

そして最新の研究において、幼少期に経験したトラウマ(心的外傷)が、老化に伴う認知機能の低下に影響している可能性が示唆されました。

認知機能の将来は「幼少期の教育」によって左右される

イェール大学の研究者らは、幼少期の体験と老化による認知機能との長期的な関係を調査しました。

その結果、幼少期の家族の社会的ステータスや経済状況、近所付き合い、友達関係や健康状態が、将来認知機能に障害を受けるリスクに大きく関係していることが示唆されました。

また、子どもの頃の近所の安全や地域の治安は認知障害の悪化に影響し、子どもの頃の母親との関係は認知機能の低下する速度に影響していることも明らかになりました。母親との関係は特に重要で、良好な関係は、将来の認知機能のリスクを低減させる可能性もあるといいます。

さらに、生活習慣などの要因と比較して、教育が重要な役割を担っていることも示唆されました。

不利な幼少期の環境にさらされることで、認知欠損が悪化するだけでなく、時間の経過とともに認知機能が低下してしまうと考えられますが、幼少期にある程度までの教育を受けておくことによって、部分的に改善される可能性があるのです。

これらの結果から、どんな子どもにも均等な教育の機会を与えてあげることが、健全な社会の構築や維持に重要であると私は思います。

幼少期のトラウマによりアルツハイマーになる!?

ドイツの神経疾患センターの研究者らは、人間の遺伝子に含まれるマイクロRNAという要素に注目し、アルツハイマー病と、虐待などの小児期のトラウマの関係を調査しました。

ちなみに、マイクロRNAは、それ自体はタンパク質に翻訳されませんが、遺伝子の働きの調節を担う分子です。神経系においては、その発達と機能を制御し、シナプスの形成と成熟のさまざまな段階に関与していることが知られています。

疾患のバイオマーカー研究の多くが、アルツハイマー病、統合失調症、うつ病などの精神神経疾患におけるマイクロRNAの関与を示しているため、マイクロRNAは、ますます注目されています。

研究の結果、小児期のトラウマに関連することが知られている複数のマイクロRNAが、アルツハイマー病の指標ともなるマイクロRNAと共通する特徴を持っている可能性が示唆されました。

これまでも「子どもの頃の体験が長期的に健康へ影響を与える」という観点でかなりの数の研究が行われてきました。しかし、どの研究もどこか捉えどころがなく、明確なものではなかったそうなので、このようなバイオマーカーの発見は、早期治療による予防などにつながる可能性があります。

うつのリスクは血液検査で分かる!?

米インディアナ大学医学部の研究者は、過去20年にわたって細胞を遺伝子レベルで診断し、1人ひとりの患者にぴったりな治療を行う「プレシジョン・メディシン」を研究してきました。その中で、血液に含まれるバイオマーカーを調べることで、自殺傾向、痛み、心的外傷ストレス障害(PTSD)、アルツハイマー病を診断する方法を考案してきました。

患者の主観的な自己申告や医師の勘が必ずしも信頼できない疾患において、血液バイオマーカーは重要なツールとなりつつあります。

特に、脳は生きたままでは簡単に生体検査ができません。そのためこれらの血液検査は、正確で個別化された薬剤とのマッチングや、治療に対する反応の客観的なモニタリングへの扉を開くことができるといいます。

最近の研究では、これまで評価が難しかったうつ病や双極性障害を、客観的に診断する血液バイオマーカーの特定が試みられてきました。

研究チームは、300人以上の患者の精神状態を4年間にわたって追跡し、そのときの血中バイオマーカーの変化との関係性を調査しました。その結果、うつや双極性障害の状態を示す26のバイオマーカー候補を特定しました。

この検査に基づけば、うつ病の重症度、重症うつ病になるリスク、双極性障害(躁うつ病)になるリスクを客観的に把握することができます。それだけでなく、患者に最適な治療法を考案する手助けにもなるとのことです。

いまや4〜5人が、生涯に1回は医者にかかるような気分障害を経験するという事実を考えると、このように血液診断で簡単に診断でき、個人に合わせた最適な治療法を提案してくれるという取り組みは、非常に重要なものといえるでしょう。

やる気スイッチ!

仕事や勉強のやる気が起きず、モチベーションが下がっているような状態は、誰しも経験があるでしょう。ある行動をした結果得られる報酬(ご褒美)が大きいと期待されるときに、やる気は上がります。何が〝報酬〟となるかは人それぞれだと思いますが、通常はできるだけ努力せずに、ご褒美だけをもらえる方がうれしいものです。

努力を要する行動において、人間はその「メリット」と「デメリット」を脳内で計算しています。つまり、私たちが何かを「やろう」と決めたときは、「やる」ことのメリットが「やらない」ことのメリットを上回っている状態であるといえます。

一方、報酬を得るのに必要となる労力や時間などのコストが大きい場合は、やる気がだだ下がりします。面倒くさい、というやつです。

このような、ご褒美を予測してモチベーションを高める仕組みには、脳内の神経伝達物質のひとつであるドーパミンの関与が知られています。放出されたドーパミンを受け取ることで報酬とコストの予測の情報が伝わり、そのバランスで意欲の制御を行っていると考えられています。

ご褒美の大きさでやる気が出る状態と、コストを計算して大変だけど頑張ってみようと思う状態の調節のメカニズム、気になりますね。

「大変だけど頑張ってみよう」を決める脳の仕組み

量子科学技術研究開発機構の研究者たちの研究によると、その謎を解くカギは、ドーパミンの受け手(受容体)にあることが明らかになりました。

ドーパミン受容体には、D1とD2の2つの型があり、報酬とコストによる意欲調節において、それぞれがどのような役割を担っているのかは分かっていませんでした。

研究者たちはまず、サルに対して、バーを握ると報酬としてジュースがもらえることを学習させました。そして報酬の量、必要とする行動の回数、報酬をもらえるまでの待ち時間をさまざまに変化させて、サルの行動を観察します。

その結果、コストの割にもらえる報酬が少ない際は、行動を諦める確率が高くなることが改めて確かめられました。

次に、ドーパミン受容体の働きを阻害する薬(阻害薬)をサルに投与し、「報酬が大きいときに高まる意欲」と「コストが増えることで下がる意欲」に対する、D1、D2受容体のそれぞれの役割を比較しました。

その結果、待ち時間なしに多くの報酬が期待でき、やる気が上がる際には、D1、D2受容体の両方が必要なのに対して、コストはかかるけど頑張ろうというやる気が上がる際には、D2受容体の働きが必要不可欠であることが分かりました。

現実的には、その努力にはどんなメリットやデメリットがあるかというのは不確実で、その中から、報酬を期待して努力するかどうかを判断しなければなりません。

その判断に、どんな脳部位が関与しているかは、完全には明らかになっていませんでした。

アメリカのエモリー大学の研究者らは、被験者に、「何の努力もせずに1ドル」か「何らかの努力をすれば最大5.73ドル」がもらえるという、不確実な情報に基づいて努力するかどうかを意思決定させ、その際の脳活動を機能的MRIで計測しました。

その結果、前頭前野腹内側皮質と呼ばれる脳部位が、試行の期待値の計算に関与していることが示されました。また、背側前帯状皮質、前部島皮質、背内側

これらの結果は、不確実な情報が与えられた際には、メリットに基づいた計算を行うことで、努力するかどうか判断していることを示しています。

うつ病や発達障害などの精神疾患の患者では、〝できる〟と〝できない〟の間に、「できるけど疲れる、面倒くさい」ことが多くあるといいます。この研究の結果は、ヒトが「大変だけど頑張ろう」という気持ちを理解する上で、重要な手がかりとなることが期待されます。

テレビゲームでうつ病予防!

精神疾患は世界人口の約14%以上が罹患しているといわれてきましたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の出現によって、さらに悪化しているともいわれています。このような需要に対応するため、従来のメンタルヘルス治療法に代わる解決策が盛んに研究されています。

精神疾患は、自分が疾患を抱えていることに気づくまでに時間がかかる、あるいは気づいたときには重篤化しているケースが多く、容易に外出できないなどの問題を抱えています。

そこで注目を集めているのが、在宅で気軽に利用できるゲームの有効性です。実際に、オンラインで交流できるゲームは、COVID-19パンデミック時に、孤独や不安を紛らわす方法として本領を発揮してきました。

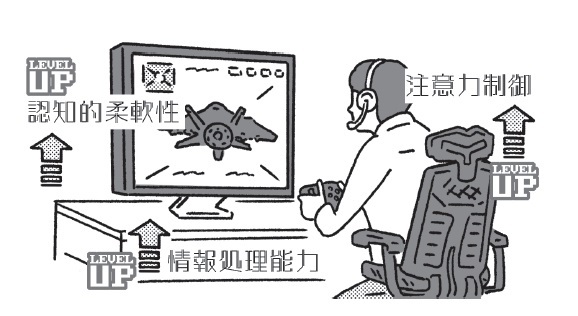

アイルランドのソフトウェア研究センター科学財団の調べによると、市販のテレビゲームを定期的にプレイしている人には、注意力制御、認知的柔軟性、情報処理能力をはじめとする認知機能の改善や向上が見られました。

さらに、従来のゲームに加え、今後はバーチャルリアリティ(VR)ゲームがメンタルヘルス問題の克服に役立つ可能性があることも示唆されました。VR技術の没入感と仮想環境の制御性を考えると、特に暴露療法での使用に適している可能性があります。

つまり、自分が不安やトラウマになっている現象に対して、安全を保証した上で立ち向かうことで、その不安やトラウマを取り除くという方法です。

1984年、北海道函館市生まれ。2008年、東京薬科大学生命科学部卒業、2013年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員等を経て2018年より現職。同大にて生体組織機能学研究室を主宰。専門は、神経生理学、生物物理学。「脳が生きているとはどういうことか」をスローガンに、基礎研究と医学研究の橋渡しを担う研究を行っている。趣味は道に迷うこと。

主な著書に、第37回講談社科学出版賞受賞作『脳を司る「脳」』(講談社)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP 研究所)、『脳研究者の脳の中』(ワニブックス)などがある。 ※画像をクリックするとAmazonに飛びます