2020年からのコロナ禍によって、飲食業界は大きなダメージを受けた。立ち直りを見せている飲食店もあるが、業界全体として将来は安泰と言えるのだろうか。飲食業界ならではの課題や現状をチェックし、中小店舗が生き残るための施策を考えていこう。

目次

飲食業界の現状とコロナ禍の影響

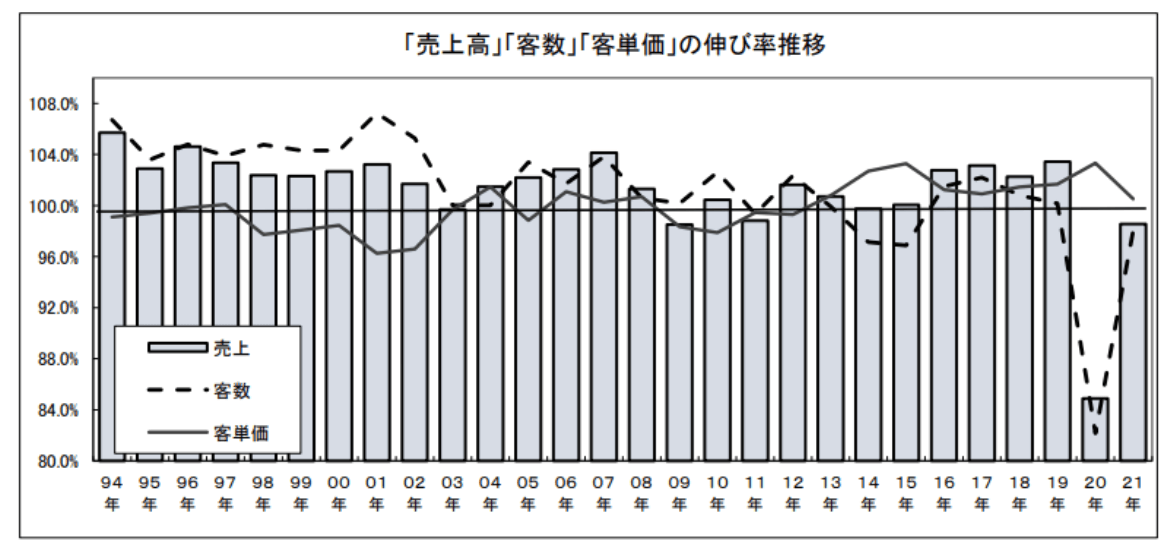

日本フードサービス協会会員社の「外食産業市場動向調査」によると、日本の外食産業市場は30年ほど停滞している。

中でも、新型コロナウイルスの影響を受けた2020年から2021年にかけては、売上と客数が大きく減少した。また、日本食の安全面・衛生面は海外からも高い評価を受けているが、外食産業の売上・客数・客単価は1990年代から伸びていない。

なぜこのような状況になっているのか、以下では大企業と中小店舗に分けて現状を紹介する。

大企業はDX化でコロナショックから回復傾向に

大企業ではコロナ禍をきっかけに、非接触型サービスに目を向けたDXの波が広がっている。

例えば、すき家やはま寿司などをチェーン展開する「ゼンショーホールディングス」は、キャッシュレスPOSやモバイルオーダーなどを積極的に導入した。工場や物流を含めた多角的なDX化は多方面から評価され、2021年には経済産業省から「DX認定事業者」に認定されている。

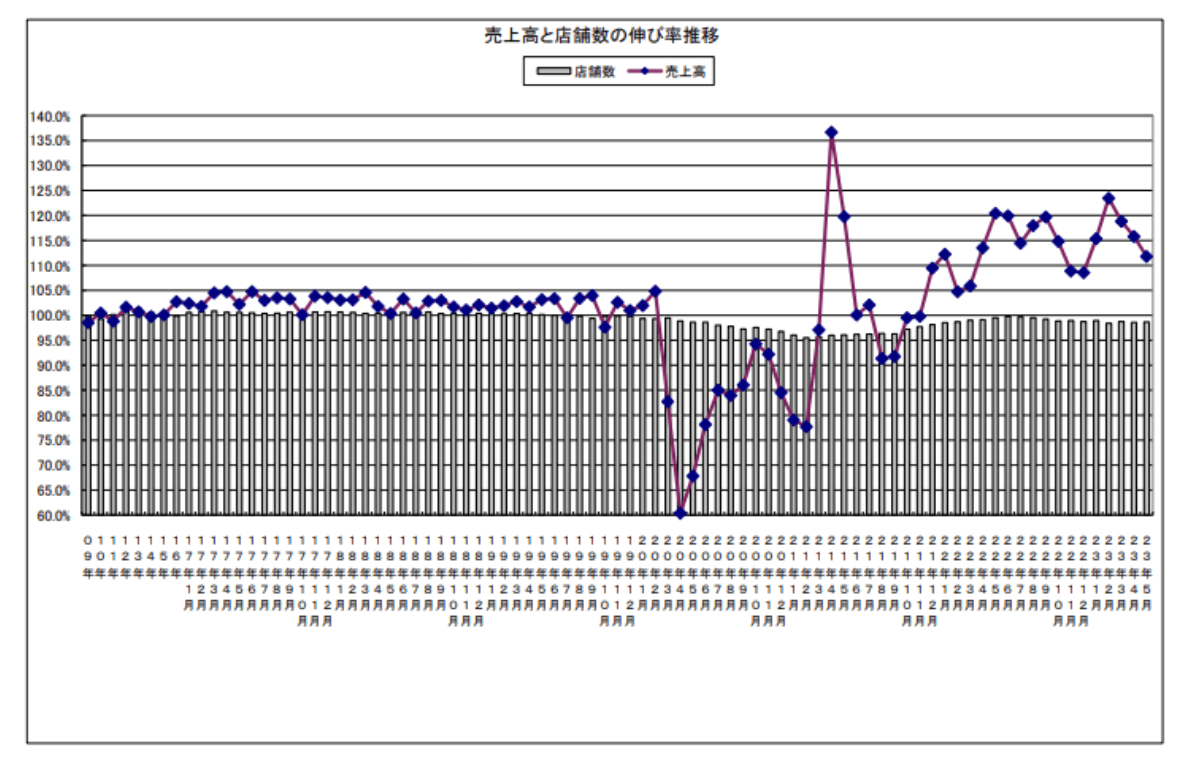

その結果として、外食産業の店舗数や売上は徐々に回復し、2022年以降はコロナ禍前の水準まで回復した。

また、ASEANを中心に海外出店が本格化している点も、大企業における近年の傾向だ。上場企業の売上高上位10社だけでも、2019年度の海外出店は1,000店舗を上回った。

しかし、日本貿易振興機構(JETRO)のレポートによると、アンケートに回答した海外進出日系企業のうち約35%は営業利益が赤字となっている。

参考:日本貿易振興機構(JETRO)「2022年度 海外進出日系企業実態調査|全世界編」

2022年から値上げラッシュが本格化したことも踏まえると、大企業でも安泰とはいえない時代に差しかかっている。多くの企業はメニューの値上げを行っているが、売上が増える代わりに集客が落ち込んだケースも珍しくない。

中小店舗の倒産件数(2022年上半期)は過去30年で最多

一方で、飲食業界における中小店舗は、2022年以降も苦戦が続いている。

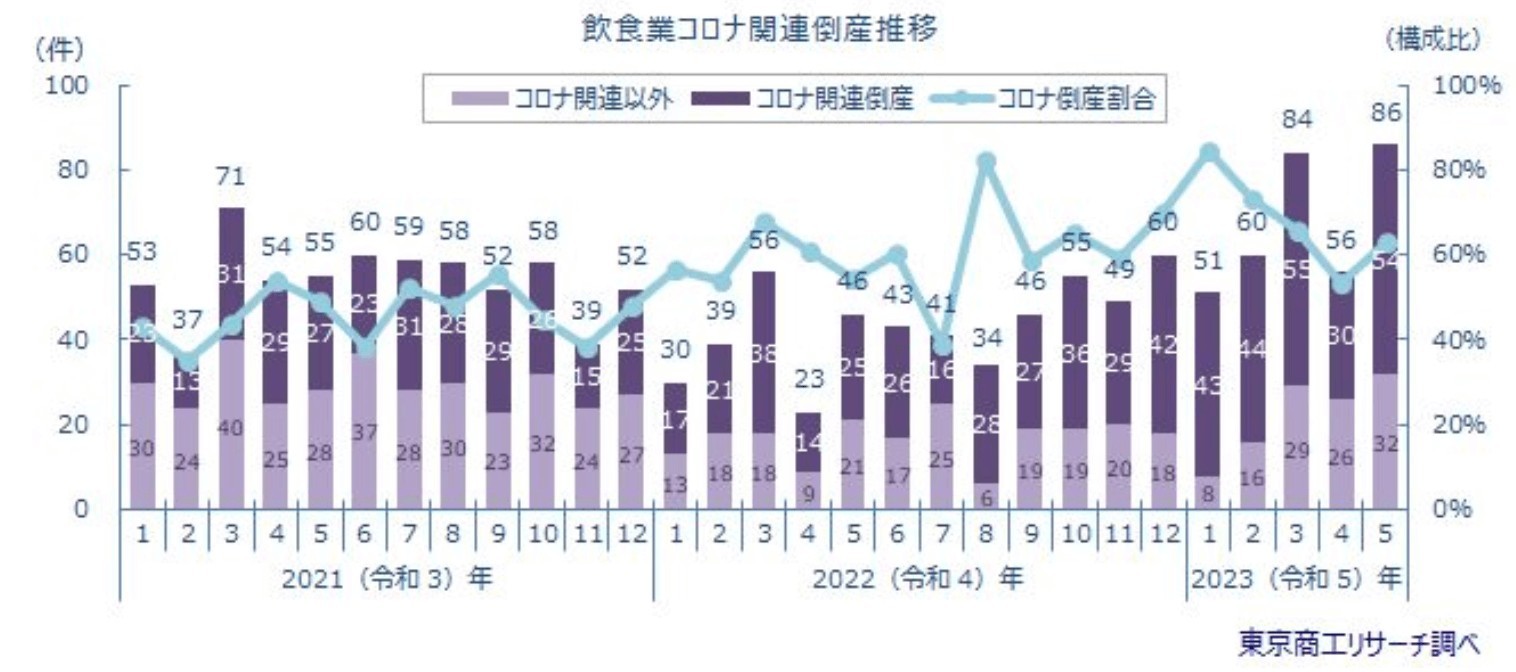

東京商工リサーチの調査によると、2023年上半期の飲食業倒産は424件となり、過去30年間では最多となった。コロナショックに対しては国・自治体が積極的な支援をしてきたが、資金力の乏しさによって耐えきれなかったケースが多いようだ。

コロナ禍以降での大きな変化としては、宅配や持ち帰りの不振が挙げられる。一方で、酒屋やビヤホール、すし店などの倒産件数は減ってきており、業種・業態による差が顕著に表れる結果となった。