要旨

令和元年7月1日より改正相続法が施行される(一部例外を除く)。多くの改正点があるが、本稿ではまずは活用しやすくなった自筆証書遺言について解説を行う。

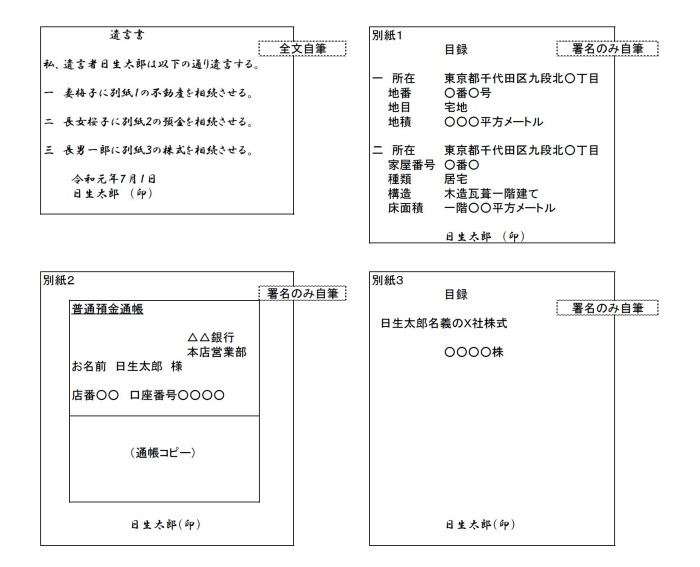

自筆証書は全文を自筆し、署名・押印することが要件とされていたが、財産目録についてはパソコンで作成してプリントアウトしたもの等に署名・押印することでもよいこととされた。また、令和2年7月10日より自筆証書遺言を指定の法務局で保管する制度がスタートする。

自筆証書遺言制度を書くことを通じて、親や自身の財産をどうしていくかについて考えてみてはどうだろうか。

はじめに

筆者の世代のように親が高齢化してきた者にとっては、親の家をどうするかを始め、親の持つ財産を誰がどう引き継ぐのかにという問題がそろそろ生じつつあるのではないだろうか。しかし親にどう話をすればよいのであろうか。財産の分割を確定させておくためには遺言書を書いてもらう必要があるが、遺言書を書くというのは自分が死亡する際のことを決めるということであるから、昨今話題の高齢者の免許返納と同等、あるいはそれ以上に抵抗感があるのではなかろうか。

そこで、まずは自分が死亡した場合、自分の財産をどうするか考えてみてはどうだろうか。親に考えてくれという前に、自分のこととして考えてみる、ということである。

仮に、そのまま何もしないとすればどうなるのであろうか。法律が定めるルールとしては法定相続分によって各相続人が受け継ぐ財産が計算される(民法第900条)(1)が、たとえば生前贈与など特定の相続人が受けた特別な受益があれば、それも勘案して相続分が算出されて相続人の間で分配される(具体的相続分、民法第903条)のが基本となる。

しかし、遺産分割は遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況等を考慮して行うこととされ(民法第906条)、法定相続分と異なる分割も相続人の協議が整えば可能とされている(民法第907条)。特に都会においては自宅が唯一のめぼしい財産であることも多く、どう分割するのかという悩ましい問題がある。相続人間で話がまとまらなければ家庭裁判所で調停や審判が行われる(民法第907条)。そのような家族間の争いは誰しも望まないところであろう。

この7月から改正相続法(正式には改正民法)が一部施行され、自筆証書遺言が活用しやすくなるので、本稿ではまずはこの点を中心に解説をしていきたい。

-----------------------------------

(1)たとえば配偶者と子が二人であれば、配偶者二分の一、子はそれぞれ四分の一となる。

遺言には三つの方式がある

●遺言とは

遺言とは、遺言者が自分の死亡に当たって相続財産の分割割合を指定したり、特定の財産を特定の相続人に相続させたりするなどの遺言者の意思を、一定の方式の下で表示したものである(2)。たとえば配偶者の相続割合を3分の2にするとか、あるいは遺言者の定期預金を配偶者に取得させ、遺言者の自宅を子に取得させるといったことができる。これらの効果は遺言者死亡時に発生する。また、一定の方式の下でというのは遺言の方式が定まっているということである。遺言は民法の定める方式に従って、必ず書面でしなければならない。 民法の定める通常の方式としては三つある。それは(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言である(3)。

(1)自筆証書遺言は遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自書して押印する(民法第968条)。そして後述の通り、改正相続法では、財産目録については自書することを要しないこととされ、また法務局に保管できる制度が作られることとなっている。

(2)公正証書遺言は証人二人以上の立会いの下で、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で伝える。公証人はこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせ、あるいは閲覧させ、そのうえで遺言者、証人、公証人が署名・押印する(民法第969条)。

(3)秘密証書遺言は遺言内容を記載した書面に遺言者が署名・押印し、封書に入れる。遺言内容を記載した書面に押捺した印と同一の印で封印し、証人二人と遺言者が日付記載と共に署名・押印する(民法第970条)。遺言書は書面自体をPCで作成してプリンターで印刷しても、署名押印さえすれば良い。しかし秘密証書遺言はほとんど活用されていないといわれる。

-----------------------------------

(2)犬伏由子ほか「親族・相続法[第2版]」(弘文堂2016年)p335参照。

(3)特別の方式として危急時遺言等があるが省略する。

●なぜ自筆証書遺言か

遺言に関連する書籍を読むと公正証書遺言の利用を勧めるものが多い。その理由は、(1)公証人が関与するため方式違反や内容違反により遺言が無効となることが少なく、(2)公証役場に原本が保管されることから遺言の所在がはっきりするためである。

しかし、若干ハードルが高いと感じられる方も多いのではないだろうか。まず証人二人を誰に頼むのだろうか。配偶者や子は推定相続人になるため証人になることができない(民法第974条)。公証役場は平日の勤務時間中にしか受け付けていないのが普通だから、知人に頼むにしても休暇をとってもらわないといけない。そもそも遺言内容を知人である証人に聞かれるのも気が進まないであろう。

そこで自筆証書遺言を考えてみる余地が生まれる。自筆証書遺言は証人が要らない。自宅で一人だけで便箋に遺言を書くだけでよい。そして今回の改正により法務局で保管してもらえるようになる(ただし保管制度は2020年7月10日施行予定)ので遺言の所在も確実にわかる。また、法務局で外観だけではあるが、方式を確認してもらえるので公証人の確認ほどではないが、無効となることも減るであろう。

自筆証書遺言の書き方

●遺言できる人と時期

遺言ができるのは15歳以上とされている(民法第961条)。意思能力のない人は遺言ができない(民法第963条)ため認知症などで意思能力が認められないケースでは遺言はできない。ただ、遺言には成年被後見人の取消権等の適用はないとされている(民法第962条)ことなどから、一般的な財産取引に要求される意思能力の水準よりも低い意思能力であっても遺言ができると解釈されている(4)。しかし、遺言者が死亡する直前に遺言がなされ、遺言時に意思能力があったかどうかや自筆できたのかどうかについて争われることも多く、健康なうちに書いておくことが大切である。

遺言の時期には制限がなく、書き直すことも可能である。前述の通り遺言の効果は遺言者の死亡によって発生し、複数の遺言があって内容が相反する場合は書かれた時期が後のものが優先する(民法第1023条)。

-----------------------------------

(4)成年被後見人が事理を弁識する能力を回復した場合に医師二名の立会いの下で遺言ができるとする特則もある(民法第973条)。

●遺言できる内容

遺言できる事項は法定されているが、第一に、財産を相続人間に割り振ることである。相続分の指定(民法第902条、たとえば配偶者と子二人の合計3人で財産を三等分する)、や相続財産の分割の方法の指定(民法第908条、相続人Aには不動産、相続人Bには預金を相続させる)がある。第二に、相続人以外に財産を遺贈することもできる(民法第964条)。相続財産の半分を内縁の妻に遺贈するなど、遺贈する財産の割合を指定するもの(包括遺贈)や、既に他界した子の生存配偶者に自宅を遺贈するなど、特定の財産を遺贈するもの(特定遺贈)がある。そのほか、身分上の行為(非嫡出の子の認知(民法第781条第2項))や保険金受取人の変更(保険法第44条、第73条)、信託の設定(信託法第3条第2号)といったことが可能である。

一方で借金については、相続人の間でその法定相続分にしたがって当然に分割されるものとされていて、遺言で分割割合を変更できない(改正後民法第902条の2で明記)。ただし、このことは相続人から債権者に対して主張できない(相続人間と債権者との関係で、これを外部関係と呼ぶ)というだけであり、相続人間の内部で誰がどのように負担するか(相続人間内部の関係であり、これを内部関係と呼ぶ)を遺言で定めることはできる。たとえば2000万円の借金があり、相続人が配偶者と子一人の場合、法定相続割合は二分の一ずつであるので、債権者からは配偶者と子それぞれに1000万円ずつ弁済するよう請求することとなる。借金は子が全額引き継ぐよう遺言に書いてあったとしても債権者はそれに拘束されない(相続人は外部関係で主張できない)。ただし、このように借金は子が2000万円全部引き継ぐという遺言があった場合において、配偶者が1000万円を債権者に支払ったときには配偶者は子に1000万円を自分に支払うように請求できる(相続人は内部関係で主張できる)(5)。

-----------------------------------

(5)なお、遺言で配偶者に全財産を相続させるとした場合で、子が無資力であるケースでは債権者が子から借金を取り立てることができず不利益を被ることになるので、改正後民法ではこのようなケースは債権者が実際の相続分(指定相続分)に応じた請求をすることが出来るとされた(改正後民法第902条の2ただし書き)。

●遺言書の書き方

もともと自筆証書遺言は全文を自筆し、日付と氏名を自書し、押印する必要があったが、今回7月施行に改正民法では財産目録についてだけは、自書によることを要しない(改正後民法第986条第2項)とされた。したがって、パソコンで作成して印刷したものや、銀行預金通帳のコピーを添付するだけでもよい。ただし、財産目録の各ページに署名・押印が必要となる。また、財産目録と遺言書本体は一体として保管されていればよく、それぞれに契印(二枚の間にまたがって印を押す)することは不要である。

特定遺贈を行う遺言書の簡単な例を以下に記載したので参考にしていただきたい。

自筆証書遺言の保管

相続法改正に当たって目玉のひとつとされたのが、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法、以下本項において単に法という)の制定である。遺言者は遺言書保管所に自筆証書遺言の保管の申請をすることが出来る。遺言書保管所とは全国の法務局のうち、法務大臣が指定するものとされている(法第2条)。ただし、施行日は2020年7月10日となっている。

遺言者は自分の住所地、本籍地または不動産所在地の遺言書保管所に遺言書の保管を申請することができる(法第4条第3項)。保管できる遺言書は無封の自筆証書遺言で、用紙の形式等については省令で定められることになっている(法第4条第2項)。

申請は遺言者自身が出頭して行う(法第4条第6項)。申請を受理するに当たっては、遺言書保管官が自筆証書遺言の方式をみたしているかどうかの確認を行う(6)。このことにより、内容の適否はともかく署名や押印漏れなど単純ミスにより遺言が無効になることなどは避けられると思われる。

遺言書の原本は申請を受けた遺言書保管所に保管されるほか、電子データとしても保管される(法第6条第1項、第7条第2項)。遺言者が生存している間は、遺言者のみが遺言書原本を閲覧でき(法第6条第2項)、撤回することも可能である(法第8条)。遺言内容を変更しようとする場合には撤回後、再申請という形になる。

遺言書が保管されると保管している事実を証する書面が遺言者に交付されることとなる予定である(7)。遺言者が死亡した後は、相続人等(相続人や受遺者、遺言執行者)がこの書面を受け継ぐか、あるいは遺言書保管所に対して「遺言書保管事実証明書」の交付請求を求めることで自分が相続人等になっている遺言書が保管されているかどうか確認することとなる(法第10条第1項)。「遺言書保管事実証明書」はあくまで自己の関係する遺言書が保管されているかどうかの事実を証明するものに過ぎず、遺言内容を明らかにするものではない。

遺言書が保管されていることが判明した場合においては、遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」を相続人等が請求することとなる(法第9条)。遺言書情報証明書については、自筆証書遺言に通常は求められる「検認」手続きが不要とされている(法第11条)。ここで、検認手続とは公正証書遺言以外の遺言書について家庭裁判所で行わなければならないとされる手続きで、遺言書の偽造・変造を防止するために設けられているものである(民法1004条)。

「遺言書情報証明書」を各機関から要求される申請書類に添付することで、遺言により自己が相続するとされた不動産の登記名義変更や預金の名義変更(あるいは引き出し)手続等が可能となる。

-----------------------------------

(6)堂園幹一郎・野口宣大「一問一答・新しい相続法 平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説」(商事法務、2019年)p213参照。

(7)同上p218参照。

おわりに

遺言をしようと思ったら、まず自分の財産や借金はそもそもどこにいくらあるのかを把握しなければならない。銀行の預金通帳や保険証券、不動産の権利証(登記識別情報)はどこにあるのであろうか。クレジットカードやカードローンはどうであろうか。何らかの有料会員で継続的な利用料が発生するものはないか。相続が発生したら、遺族はこれらの停止手続きや名義変更手続きを全部行わなければならない。そう考えると遺言は最低限やっておかなければならないと感じられないだろうか。また、エンディングノートもこのことを考える良いツールである。

本稿ではまずは自筆証書遺言の書き方・保管の仕方について説明した。遺言書を書く場合に注意しなければならない制度として、遺留分という相続人の権利を保護するものがある。今回の相続法改正においては、遺留分制度が大きく改正された。また、配偶者の居住権の確保に関するいくつかの改正もなされており、遺言書を書くに当たっては活用を考える価値がある。これらの制度のもとでどのように遺産を分割すればよいのかについては稿を改めて説明を行いたい。

松澤登 (まつざわ のぼる)

ニッセイ基礎研究所 保険研究部 取締役 研究理事・ジェロントロジー推進室兼任

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託

・相続プランを考えてみよう-2018年度成立改正相続法の解説

・超高齢化社会で浮き彫りになる“相続問題”への解決策とは-相続法改正中間試案シリーズ(1)