消費増税延期の判断

ここでは、2節で整理したすべての弾力条項での判断基準をもとに、消費増税の延期判断について確認する。弾力条項で規定された状況については図表2の表記を用いる。GDP及び民間消費などの支出系列については、それぞれ判断当時に利用可能なデータ(リアルタイムデータ)と改定後の数値として正式系列(3)を用いる。

-----------------------------------

(3)日本では1955年以降の長期時系列の形で接続されたデータは公表されていない。内閣府ではGDP及び支出系列の実額について1955~1790年は1990年基準、1980~1993年は2000年基準(連鎖方式)、1994年以降は2011年基準(連鎖方式)を正式系列としている。このデータから増減率で接続したデータを用いる。

●2014年11月の延期判断

2014年11月の判断では、内閣総理大臣記者会見(2014年11月18日)によれば、当時の延期は「社会保障・税一体改革法の景気判断条項に基づいて判断」したものであり、最も重視したのは「個人消費動向」であるとしている。つまり、「CTAX」に基づく延期判断である。

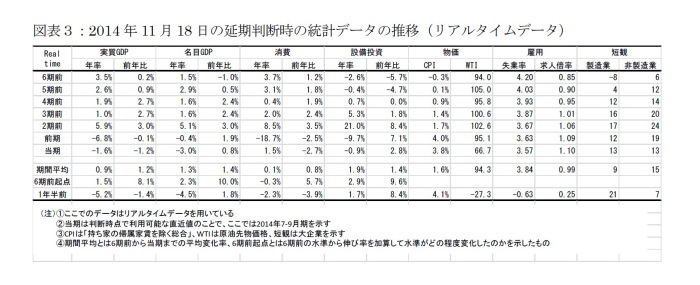

当時に公表されていた統計データ(リアルタイムデータ)をみると、経済成長率は実質及び名目ともマイナスであり、特に実質成長率は前期(4-6月期)、当期(7-9月期)の2四半期連続で前期比年率、前年同期比ともにマイナスであった。また、個人消費は前期比年率では当期はプラスに戻ったものの、前年同期比でみれば2四半期連続マイナスであり、会見での発言は統計データの動きと合致している(図表3)。また、他の弾力条項の条件でみても実質経済成長率は2期連続のマイナスと「財革法①」の条件を満たしている。成長率はマイナス2%以下ではないものの、「EMU③」と合致している。したがって、当時の政策判断では弾力条項の適用条件が満たされていたと判断できる。

しかしながら、当時はまさに2014年4月の消費増税の影響が残る状況であり、駆け込み需要と反動減により経済変動が大きくなったことから経済の実勢が正確に読み取るのが難しい時期であった。判断すべき時期が2014年11月で適切であったのかとの課題は残る。特に、当初から連続的な増税が決まっている中での判断であるため、どの時点で判断すべきか弾力条項に記載されていないことが問題ではなかったかと考える(4)。

-----------------------------------

(4)土居(2019)で指摘された新旧の消費税率適用の指定日の設定に6か月前がぎりぎりとの考えると、過去2回の延期判断は増税実施予定の10か月程度も前であり、指定日設定の期限でみても4カ月は早い判断といえる。

(改定後のデータでの状況)

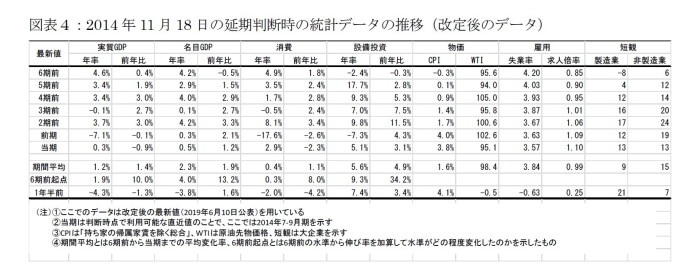

この状況を改定後の統計データでみると、リアルタイムデータでの判断は変更されない(図表4)。ただし、平均伸び率(図表4の期間平均)及び6期前を起点とした水準変化(図表4の6期前起点)でみると、リアルタイムベースでの動きより、経済活動が強いことが窺える。

●2016年6月の延期判断

弾力条項(付則第18条(5))がない中での判断について、内閣総理大臣記者会見(2016年6月1日)をみると次のように指摘されている。「最大の懸念は、中国など新興国経済に「陰り」が見えることです。リーマンショックの時に匹敵するレベルで原油などの商品価格が下落し、さらに、投資が落ち込んだことで、新興国や途上国の経済が大きく傷ついています」と判断され、さらに、「2009年、世界経済はマイナス成長となりましたが、その前年の2008年時点ではIMFも4%近いプラス成長を予測するなど、そのリスクは十分には認識されていませんでした。直前まで認識することが難しい、プラス4%の成長予測が一気にマイナス成長になってしまう。これが、「リスク」が現実のものとなった時の「危機」の恐ろしさです」とし、増税延期を「新しい判断」で決めたと示された。

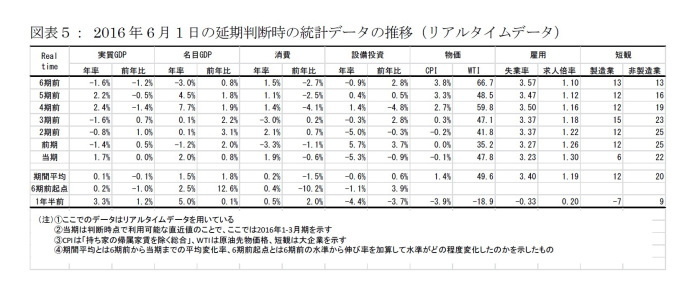

当時の状況を統計データでみると、実質及び名目とも経済成長率はプラスであった。ただし、実質はそれ以前が3四半期連続で前期比年率マイナス成長であり、消費は前年比で2四半期連続マイナスと民間消費の弱さが目立つ。このような状況は、既に削除された「CTAX」があれば、消費税変更の実施の可否について検討される可能性がある。また、「財革法①」及び「財革法②」の要件は満たさないものの、「財革法③」あるいは「EMU④」を満たす可能性がある(図表5)。

しかしながら、「新しい判断」の材料として重視されたのは、原油価格など世界の商品市場の相場低迷がリーマンショック前の状況に似ているとした「未実現のリスク」である。当時、原油価格は6四半期前と比較して66ドルから35ドルへ急落(6)している。ここでは未実現のリスクをどのように客観的に判断をするべきかという課題がある。なお、原油価格の状況は「CTAX」あるいは「財革法③」の要件に合致しているとの判断は可能である。

-----------------------------------

(5)2.1節のとおり消費税率変更にかかる弾力条項は、2014年11月の延期後の法改正により削除され、現在は消費税率の変更に関する弾力条項は組み込まれていない。

(6)原油価格急落の背景には技術革新による米国のシュールオイルの生産コストの低下・増産があり、供給面の要因が考えられる。

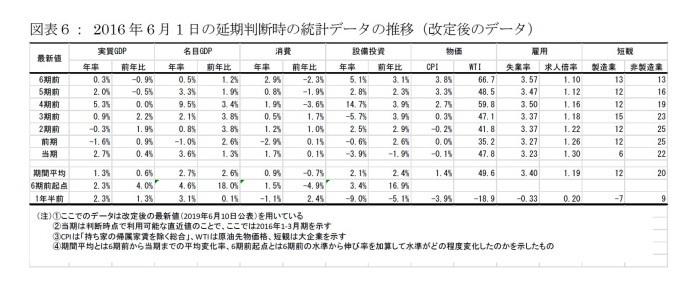

(改定後のデータでの状況)

この状況を改定後の統計データでみると、前回の延期時と同様に、平均伸び率(図表6の期間平均)及び6期前を起点とした水準変化(図表6の6期前起点)でみると、リアルタイムベースでの動きより、経済活動が強いことが窺える。特に、実質GDPの前年比はプラスの伸び率に改定され、民間消費の大幅な落ち込みも改定されている。仮に、前年比で判断するとすれば、延期判断がリアルタイムデータでの判断ほど明確には指示されなくなる可能性がある(図表6)。

消費増税が延期されなかった場合(Counterfactual分析)

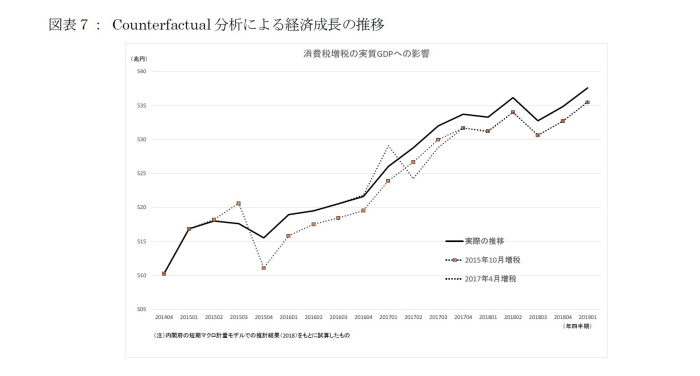

ここでは仮に消費税が当初の予定通りに実施されていた場合の経済環境を想定する。これはCounterfactual分析と呼ばれるもので、政策の実施あるいは延期(中止)の場合の経済動向を実績値と比較するものである。

●推計上の前提

内閣府のマクロ計量モデル(2018年度版)を用いて、消費増税が予定通りに実施された場合の経済推移を確認する。もちろん、仮想の状況を推計することから前提条件により結果が異なってくる。ここでは、消費税が予定通り実施され、異時点間の代替行動(駆け込み需要と反動減)及び、その後の所得効果が2014年と同等のものが生じるとの単純な前提で推計する。つまり、ここでの分析は静学的なものである。延期のアナウンスによる経済主体の期待への影響など動学的な要因(7)は考慮していない。また、今次の消費税の変更に伴う軽減税率の効果、消費等の財政面でのサポート策の効果などについても考慮していない。あくまで、ベースとなる推計である。

-----------------------------------

(7)たとえば、延期公表によるアナウンスメント効果(Cashin and Unayama[2016])、財政赤字削減スケジュールの遅れによる非ケインズ効果(竹田・小巻・矢嶋[2005])等。

●推計結果

消費増税により、物価の上昇を通じた民間消費、民間住宅投資への影響が考えられる。具体的には、税率変更の2期前から駆け込み需要が生じ、その反動減は変更後の当期でほぼ出尽くすと想定している。また、変更後から所得効果により、消費水準が長期間にわたり低下すると考えている。

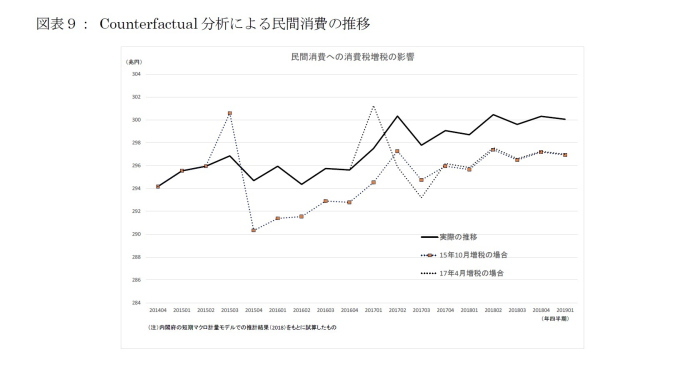

2015年10月に増税が実施されていれば、その後4四半期目で2.09兆円、8四半期後で2.03兆円、GDPの水準が低下することになる。他方、2017年4月に増税が実施されていれば、引上げ前の経済環境は前回の延期時より改善していたことから、その後4四半期目で2.14兆円、8四半期後で2.04兆円と、2015年10月実施よりGDPの水準の低下幅は拡大することになる(図表7)。

このような水準の低下のほとんどは民間消費の悪化が主因である。2015年10月に増税が実施されていれば、その後4四半期目で2.84兆円、8四半期後で3.11兆円、民間消費の水準が低下することになる。他方、2017年4月に増税が実施されていれば、その後4四半期目で2.88兆円、8四半期後で3.06兆円と、民間消費はともに水準でみて概ね3兆円程度(消費水準の1%程度)が低下することとなる(図表8)。3兆円は近畿地域の年間の百貨店販売額のほぼ相当するものであり、かなり大きな消費悪化となっていたことが窺える。

特に、2015年10月に消費増税が実施された場合、消費が2014年10-12月期の水準に復帰するのは2017年1-3月期以降である。統計公表のラグを考慮すればさらに1年以上も消費が低迷し、景気をさらに大きく下押した可能性も考えられる(図表9)。