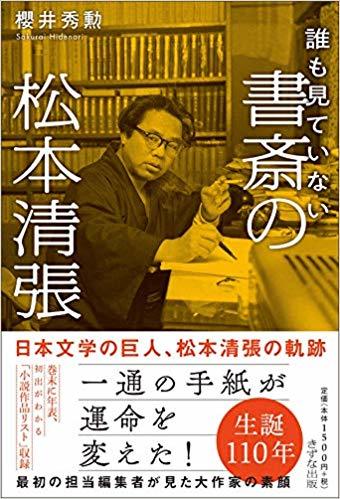

(本記事は、櫻井秀勲氏の著書『誰も見ていない書斎の松本清張』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)

作家、松本清張の学歴と教養

清張さんが小学校しか出ていないという話は、広く知られている。正確には、尋常小学校高等科を卒業しているので、いまの制度での小学校の六年間に、高等科の二年を加えることになる。

それにしても、信じられないほどの学力だし知識量だ。一説には明治生まれだから、という話も出るが、明治人は、漢文と崩し文字(草書体)を書けるし読めるので、古文も解釈できる。

しかし基礎学力がなければ、読むことができても、意味がわからない。ところが、清張さんは、私などは足元にも及ばない知識と解釈の持ち主だった。

たまたま私が可愛がられたのは、明治以後の日本文学と、近代の歴史小説、時代小説についての知識が光文社でも認めるほど、くわしかった、ということもあったかもしれない。

しかし実はそれだけではなかった。清張さんには、私を見下せる、ある実力があったのだ。その瞬間になるまで、そんな力があるとは予想もしなかったのだ。

やはり私たちは、まったく同等の知識をもつ同士では、本当の仲よしにはなれないもの。自分のほうが確実に相手より上だ、という分野をもっていないと、いばれないものなのだ。

私が驚いたのは、清張さんは英会話に堪能だったことだ。それを知ったのは、あるとき、アメリカから名のある推理作家が来たときだった。

清張さんが私に「一緒に行こう」と誘ったほどだったので、恐らく相当著名な推理作家だったのだろう。私はそちらに疎いので、名前を忘れてしまったが、ホテルで一緒に食事をとったのだった。

ところが清張さんは発音が日本語式で「アイ シー、アイ シー」と、うなずくのだが、話し始めると、驚くほど雄弁なのだ。

私は聞くことはできても、英会話が苦手で、この一日で「外語出身」のメッキが剝がれてしまった。

以後、清張さんは「きみは外語だったな」と、私をからかうのだが、これでわかるように、清張さんは何事にも勉強熱心だった。

私は何十回、いや何百回、清張さん宅に通ったかわからないが、清張さんが家族部屋(玄関を入って向かって左側)から玄関に出てきたのは、数回あるかないかで、ほとんどは書斎から降りてくる。

ということは、原稿を書いているか、書斎に誰か客がいるか電話中か、ということであり、つまりは勉強や取材をしている、ということなのだ。

この勉強中が曲者で、英会話を習っているかもしれず、古代史について、諸先生方と長い電話をしているのかもしれない。

極論するならば、二六時中(十二時間)ではなく、四六時中(二十四時間)勉強しているということなのだ。清張さんの場合は、一日の中に睡眠時間は含まれていない。

私は週刊誌の編集長に、三十一歳のとき抜擢されたが、そのときの理由が、

「きみは寝ないで働ける男だから、週刊誌の編集長に向いている」

というものだった。

社長は私が夜から清張先生宅に入り浸り、朝、先生のお宅から出社していることを知っていたのだ。

この清張さんから教えられた知識のふやし方で、私が便利に、いまでも使っている秘密の方法を書いておこう。

「一度に三つ覚えなさい」というものだ。

これはどういうことかというと、一例として「始祖」の字を国語辞典で引くとしたら、その前の「自然淘汰」と、その後ろの「紫蘇」の字も覚えてしまえ、というのだ。

こうすると、人の三倍の知識量になるという。清張さんは小学校高等科までしか行けなかったので、この方法で日本語と英語、あるいは漢字、人名、時代など、いっぺんに人の三倍を記憶したのだ。

私も清張さんに教えられてから今日まで、この方法で人の三倍の知識量を身につけるようにしてきたが、天才といわれる人でも、こういう工夫をしているのだと、私はひどく感動した思い出がある。

「四十年間働こう」という約束

「男と男の約束」という言葉があるが、清張さんとの約束は、一つのことを始めたら、四十年間つづける、というものだった。これが、定年までの勤続年数になっているというのだ。

この約束は、清張さんと知り合った昭和二十八年(一九五三年)に交わされたもので、いい出したのは清張さんのほうだ。

「櫻井君、互いに新人なのだから、四十年間この道で働いていこう」

清張さんは、私にそういったのだった。

いま思うと、清張さんは、自分自身を励ます意味でいい出したような気もする。

前にも書いたように、この年、芥川賞を受賞後、なかなかいい作品が書けなかった。

「自分には才能がない」という手紙を寄越したのも、この頃だ。

人間というのは誰でもそうだが、若いうち、あるいは経験不足の頃は、自信より不安のほうが大きい。大作家、松本清張といえども、その例外ではなかったということだ。

作家になったのは、他の同年代の誰よりも遅かったし、出身は九州の小都市だった。

東京の華々しい文壇とは、まったく無縁だった。

そんな中、清張さんは上京したわけだが、「ここから新人として、四十年がんばるのだ」と本気で思っていたのだろう。

当時は五十八~六十歳が定年となる時代で、仮に二十歳からスタートすれば、四十年間働くことになる。

「きみも新人、ぼくも新人」

というのが持論で、このとき清張さんは、「ぼくは今年四十三歳だから、八十三歳まで書きつづける。櫻井君は六十二歳まで光文社で働きなさい」といったのだ。

しかしこれでは、私のほうが二十歳若くして、引退することになる。私は「それでは不公平では?」というと、しばらく考えて、

「きみが新しい職業についたら、ぼくのように、その年から四十年間ということにしよう」

思いは本気でも、こういうときの清張さんは、少年のような顔になった。

いまの人たちは、むずかしい顔をした清張先生しか知らないので、こういった一面をもっていることに驚くかもしれない。

しかし誰でもスタート台に上ったときは、若々しいものなのだ。「きみとぼく」という表現ひとつにも若さが滲み出ていることがわかるだろう。

清張さんは八十二歳で大往生を遂げている。

一九九〇年から連載していた「週刊文春」の「神々の乱心」は、一九九二年五月二十一日号をもって休載となった。脳出血を起こして入院したためだ。手術は成功したものの、その後七月には病状が悪化し、肝臓がんであることが判明したという。

清張さんの第一作『西郷札』が「週刊朝日」の「百万人の小説」に入選したのは、一九五一年であったが、それから丸四十年、書き続けたことになる。

そう、清張さんは約束を果たしたのだ。

では私は?というと、編集者を辞めて五十五歳で独立。それから書き始めたので、作家としての定年は九十五歳になる。まだあと六年と少し残っている勘定だが、そのくらいは、まだ書きつづけられるだろう。清張さんに「約束を守りましたよ」と報告するのが楽しみだ。