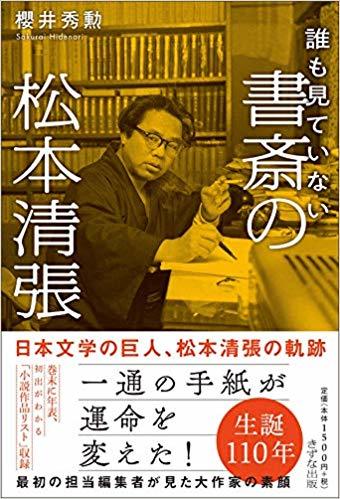

(本記事は、櫻井秀勲氏の著書『誰も見ていない書斎の松本清張』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)

小説は面白くなければならない

たとえば清張さんはこんなとき、私にすでに流行作家になっていた中山義秀や井上友一郎について質問するだろう。実際、「オール讀物」や「小説新潮」の新聞広告で中心の柱となった作家については、どういう作品経歴をもつ人なのか必ず聞いてくるし、またその作品が「面白いかどうか」も質問してくる。

これは私にも勉強になったし、特に売れっ子作家の秘密を学ぶきっかけにもなった。清張さんの作品鑑定は、実にはっきりしている。

「面白いかね?」

この一点に尽きる。その意味では松本清張は文芸評論家にはなれない。評論家はさまざまな点から作品を論じるが、「面白い」という言葉だけは使わない。「興趣に富む」「巧佳篇」「鮮烈な文体」「見事な結末」「進境著しい一作」などなど、文芸評論家の批評言をまとめたら、実に面白いもので、他の評論家から笑われないようにしないと、食っていけない。

だから評論家は、どこの出版社でも「文庫解説屋」といわれているので、気にしないほうがいい、と私は最初に忠告している。それでも有名評論家の批評は気になるもので、後年、押しも押されもせぬ大作家の地位を獲得した頃、自由民権運動を明治期に進めた中江兆民の半生を描いた中篇『火虚舟』(一九六八年刊)が、大物評論家の山本健吉に批判されたことがあった。清張さんが五十八歳の真夏のことである。

「文章の粗とは、内容の粗である」

と新聞評を受けたとき、清張さんは「的はずれな批評だ」と反論したが、このしばらく前から、批判されるのをいやがるようになっていたのも事実だ。

しかし作家が批評、批判をいやがるようになったら、必ず売れなくなる。批判には必ずその原因が潜んでいるもので、夫が妻から「あなたこの頃、帰りが遅くなったわね」といわれるようになったのと似ている。

「そんなことはない」と突っぱっても、妻には勝てないのだ。批評家とは妻のようなもので、小さい話のうちに気づかせてくれる。そういうありがたい存在なのだ。

だがこの「小説は面白くなければならない」という松本清張の単純持論は、芥川賞受賞作家としては、至極珍しいのではなかろうか?

一九八三年、朝日放送制作の特別報道番組「清張、密教に挑む」の取材で中国に渡ったとき、松本清張は北京で周揚・中国文学芸術界連合会副主席と憑牧・作家協会副主席と文学で語り合ったときも「文学は面白いことが第一。説教調のものは読者に倦きられる」と主張したという。

これに対し周、憑は「文学作品としての水準が先決」としつつ同感の意を表したようだ。これは同行した文藝春秋の藤井康栄(松本清張記念館名誉館長)のつくった「作品と完全年譜」の中に出てくる挿話だが、中国側としては、初めて耳にするような文学観だったのではなかろうか。

プロレタリア芸術では、自分たちの体制のプロパガンダ(宣伝)が優先する。

中国側としては、清張さんの作品の中に一部、左翼的な作品があったので、進歩的、社会主義的作家として位置づけていたかもしれない。

ところが案に相違して「文学は面白いことが第一」と、聞きようによってはエンターテイメント礼賛とも思える発言に、その後、双方のあいだで真剣な討論がつづいたようだ。

私は「面白倶楽部」という娯楽雑誌からスタートしたため、小説としての完成度や文学性より、まず「面白さ」を優先した。

もともと十九世紀以降のロシア文学は、トルストイからショーロホフに至るまで、長篇ものは面白さがなければ読めないものだ。私はこのロシア文学と松本清張によって、完全面白主義になっていた。

また私の語彙の不足から、編集長に、

「どう、この作品の出来は?」と問われたときも、

「面白いです!」

「面白くありません」

としか、いいようがなかったところもあった。それだけに清張さんから「面白いかね?」といわれると、答えがスムースに出るのだった。

ここで念のために説明しておくと、清張さんは他の作家の作品に対して、この言葉を常用していたのではない。そんなことはめったになかった。あるとすると、自分がまだ読んでいない作家に対してだった。

「面白いかね?」と問うのは、基本的に自分の作品に対してなのだ。

しかしここで疑問に思う人がいるかもしれない。ふつうなら、

「面白かったかね?」と過去形で訊くはずだからだ。

たとえば今月号、あるいは今週号の清張さんの作品を読んで伺ったときは、過去形で尋ねるのがふつうである。もちろん、こう訊かれたことはいくらでもあるし、多分ほかの編集者は、過去形で問われたはずだ。

ところが私に限っては、過去形より現在形が断然多かった。それはなぜなのか?

一つは、連載小説であれば、一回一回、書斎か応接間で頂いたばかりの原稿を読んで、感想をいわなくてはならないからだ。ほとんどの編集者は、とてもそんな大胆なことはできない。

頂いた原稿は社に戻ってじっくり読んでから、電話や手紙で感想をいうのが、いわば作家と編集者のあいだの暗黙のルール、黙契となっていたからだ。また作家もそのほうが気が楽だった。目の前で読まれると、どんな大作家でも緊張するからだ。

だが私は幸か不幸か、まだ電話が引けていない時代に知り合っている。いや、電話どころか、清張さんが叔母さんの家に下宿していた頃からの出会いだったので、最初から、いま書き上がったばかりの他社行きの原稿まで、読まされる羽目になったのである。

それだけではなかった。そのうちにこれから書くという、他社作品のプロットを聞く役目を仰せつかるようになっていったのだ。

このとき、コーヒーを思い出したように飲む際に、

「どうかね、面白いかね?」

を連発するのだ。そしてそのうちに、私の「面白いですねえ」の合いの手がないと、書けなくなっていくのだった。

私は現在、いくつかの勉強会を主宰しており、優秀なメンバーを抱えている。この人たちに対し、私が必ずいうことは、「いつでも“いま自分は歴史の中にいる”と思いなさい」と、松本清張と私の若い頃のつき合いを例にして話している。

私自身、松本清張との長いつき合いが、その後歴史的な価値をもつものだとは、まったく思ってもみなかった。だから私は、二人でいるときの写真一枚、もっていない。手紙もわからなくなってしまったし、直筆の原稿ももっていない。

あるのは、署名の入ったたくさんの本だけだ。これだけは最初の一冊から書庫にしまっておいたが、何十年間のうちに、誰かが借りていって、そのままになってしまっている。結局、松本清張記念館の発足時に、清張さんが撮った中東の風景写真一枚と、「女性自身」に連載された「甃」(一九六四年)の挿絵を担当した森田元子画伯の一枚を提供しただけだった。

それだけは現在、この本を書くために手許に戻していただいている。そんな悔いがあるだけに、若い人たちには、自分で刻んでいる歴史の一頁一頁を、大切にしてほしいという願いが強いのだ。

そしてその歴史の中で私の役目は、知り合った翌年(昭和二十九年)から、昭和三十八年三月までの丸十年間に及ぶことになる。どんなに親しい編集者でも、その作家の一生をすぐ側で見ているわけにはいかない。何人もの編集者がいるからだ。

それぞれがある時期にお役目を果たすのが最高であって、私の場合は、まったくの初期の約十年間が、先生の歴史をつくった年月となる。